Mobilitätsmonitor: Alle Ergebnisse

© acatech/Vecteezy

Pressepaket

Pressemitteilung

Zitate

Die Umfrage zeigt deutlich, dass sehr viele Menschen den Mobilitätswandel und einen klimaschonenden Verkehr wollen, aber alltagstaugliche Lösungen brauchen, die zu ihren persönlichen, individuell wie regional sehr unterschiedlichen Bedürfnissen passen. Es reicht nicht, die Menschen für vorgefertigte Lösungen gewinnen zu wollen. Sie müssen gehört, gefragt und in die Gestaltung vor Ort zentral einbezogen sein. Nachhaltige Mobilität gelingt nur, wenn alle Menschen sich als Träger der Veränderungen verstehen und engagieren.

Jan Wörner, acatech Präsident

Mit unserer Umfrage wollen wir ein differenziertes öffentliches Meinungsbild, also die Perspektive der Menschen und ihrer Lebensrealitäten, in die Debatten um die Mobilität von morgen einbringen. Sehr viele Menschen in unserem Land setzen sich sehr eingehend mit ihren Möglichkeiten auseinander, ihr Mobilitätsverhalten zu ändern. Dennoch bleibt das Auto für viele Menschen unverzichtbar, vor allem in kleineren Städten und auf dem Land. Ihre Zukunftserwartungen zur Mobilität in 10 Jahren klaffen an vielen Stellen mit ihren Bedürfnissen auseinander. Darauf müssen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft Antworten finden.

Renate Köcher, Geschäftsführerin des Instituts für Demoskopie Allensbach und acatech Senatorin

Die Umfrageergebnisse des Mobilitätsmonitors liefern wertvolle Hinweise für Wissenschaft, Wirtschaft und Politik für die anstehende Umgestaltung des Mobilitätssystems. Denn Menschen und Güter sollen in naher Zukunft sicher, ökologisch und bezahlbar ihre Ziele erreichen. Nur so erreicht auch der Verkehrssektor seine anspruchsvollen Klimaziele. Dafür braucht es alternative Antriebe, attraktivere Angebote für individuellen und öffentlichen Verkehr und ein besseres Miteinander aller Verkehrsträger. Mehr noch, mit Blick auf die täglichen Pendlerströme und Staus muss Deutschland Mobilität und Raum zusammen denken und integriert planen. Wir brauchen eine integrierte Stadtentwicklung und Mobilitätsplanung, für die acatech aktuell Konzepte erarbeitet.

Thomas Weber, acatech Vizepräsident

Viele Menschen unterstützen das 49-Euro-Ticket, weil sie sich nach attraktiven und vor allem unkomplizierten Mobilitätsangeboten sehnen. Mit Blick auf die individuell und regional sehr unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnisse muss eine Vielfalt der Angebote möglichst einfach verfügbar sein. Das gelingt nur über intelligente digitale Verknüpfung. Dafür haben wir die Gründung eines Datenraums angestoßen, in dem Mobilitätsdaten für alle fair und nach europäischen Rechts- und Wertevorstellungen geteilt werden können: Den Mobility Data Space.

Manfred Rauhmeier, acatech Geschäftsführer

Grafiken

Seit 2019 untersucht das Institut für Demoskopie (IfD) Allensbach im Auftrag von acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften die Mobilität in Deutschland. Der repräsentative Mobilitätsmonitor zeigt, was die Deutschen über den Mobilitätswandel denken und macht deutlich, dass Umwelt- und Klimaschutz trotz des Krieges in der Ukraine, Teuerung und Energiekrise weiterhin einen hohen Stellenwert in der Bevölkerung erfahren. Die Ergebnisse im Überblick.

Klimaschutz allgemein

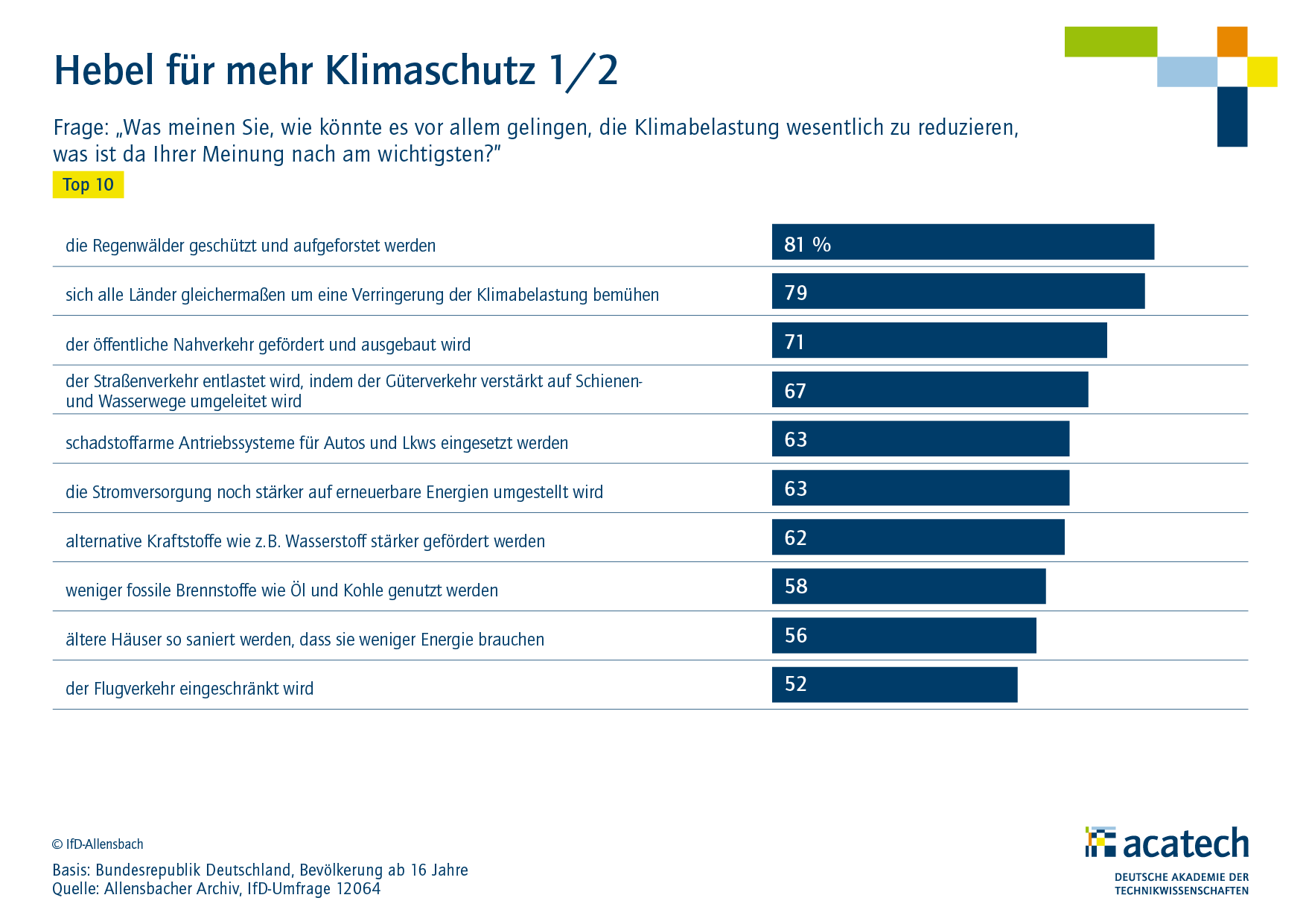

Quick read: Der Schutz und die Aufforstung der Regenwälder sowie globale Kooperationen sind für die Befragten die wichtigsten Hebel, um die Klimabelastung zu reduzieren. Danach folgen Maßnahmen aus dem Verkehrssektor.

Ausführliche Zusammenfassung

In den Vorstellungen, mit welchen Hebeln der Klimaschutz vor allem vorangebracht werden kann, spielen Veränderungen von Mobilitätsoptionen und -mustern eine große Rolle neben globalen Allianzen zugunsten von mehr Klimaschutz, einer Umstrukturierung der Energieversorgung und der Sanierung von Wohnungsbeständen. Nach wie vor setzt die überwältigende Mehrheit vor allem auf den Schutz und die Aufforstung von Regenwäldern und auf internationale Allianzen zur Verringerung der Klimabelastungen. 81 Prozent halten den Schutz und die Aufforstung von Regenwäldern für besonders wichtig, 79 Prozent internationale Allianzen für mehr Klimaschutz.

Im Mobilitätssektor verspricht sich die Bevölkerung insbesondere von der Förderung und dem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs positive Wirkungen, gefolgt von der Entlastung des Straßenverkehrs durch die teilweise Verlagerung des Güterverkehrs auf Schienen- und Wasserwege und dem Einsatz von schadstoffarmen Antriebssystemen und alternativer Kraftstoffe wie z. B. Wasserstoff. 63 Prozent der Bevölkerung halten es zugunsten von Klimaschutz für besonders wichtig, dass schadstoffarme Antriebssysteme eingesetzt werden, 62 Prozent, dass auch alternative Kraftstoffe wie z. B. Wasserstoff verstärkt gefördert werden. Die Mehrheit hält auch Einschränkungen des Flugverkehrs für wirksam.

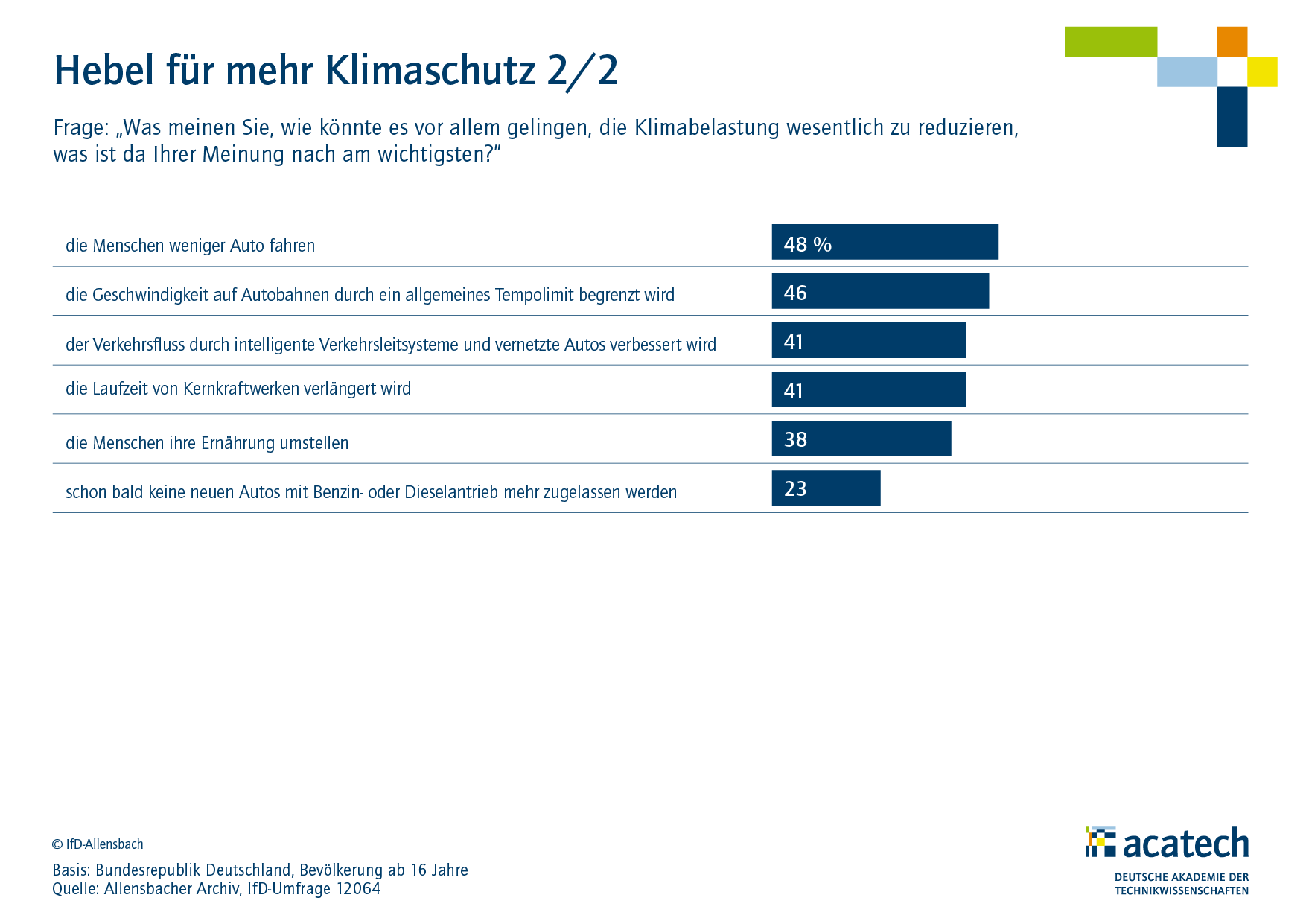

Quick read: Knapp die Hälfte der Befragten hält es für wichtig, weniger Auto zu fahren und ein Tempolimit auf Autobahnen einzuführen, um das Klima zu schützen. Weniger als ein Viertel votiert für ein Zulassungsverbot von Verbrennern.

Ausführliche Zusammenfassung

Knapp jeder Zweite hält es zugunsten von mehr Klimaschutz für wichtig, dass Autofahrten reduziert werden und die Geschwindigkeit auf Autobahnen durch ein allgemeines Tempolimit begrenzt wird. 41 Prozent versprechen sich auch viel davon, wenn der Verkehrsfluss durch intelligente Verkehrsleitsysteme und Vernetzung verbessert wird. Am wenigsten Bedeutung wird dagegen Zulassungsbeschränkungen für Verbrennermotoren zugeschrieben. Lediglich 23 Prozent der Bevölkerung halten es zugunsten von Klimaschutz für besonders wichtig, schon bald keine neuen Pkws mit Benzin- oder Dieselantrieb zuzulassen.

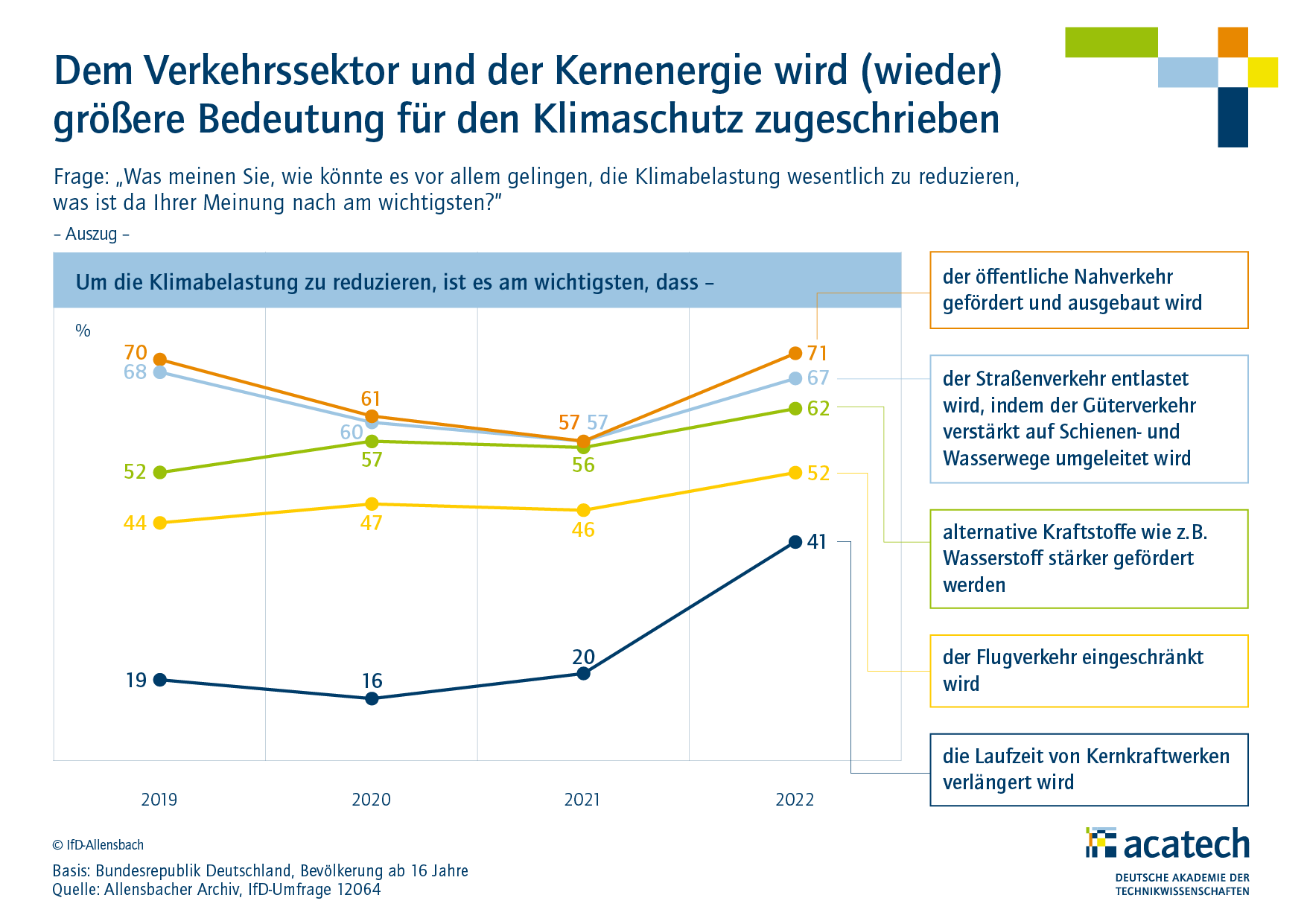

Quick read: Dem Verkehrssektor wird wieder eine höhere Bedeutung für den Klimaschutz zugeschrieben, vor allem dem öffentlichen Nahverkehr. Verdoppelt hat sich der Anteil derjenigen, die eine Laufzeitverlängerung von Kernkraftwerken befürworten.

Ausführliche Zusammenfassung

Die Bedeutung, die im Zusammenhang mit Klimaschutz Veränderungen im Mobilitätssektor beigemessen wird, hat sich in den letzten anderthalb Jahren deutlich erhöht. Das gilt insbesondere für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, die Verlagerung eines Teils des Güterverkehrs auf Schienen- und Wasserwege und die Einführung eines Tempolimits, aber auch für die verstärkte Nutzung schadstoffarmer Antriebssysteme, die Förderung alternativer Kraftstoffe wie Wasserstoff und Beschränkungen des Flugverkehrs. Teilweise bedeuten diese Veränderungen eine Rückkehr zu Einstellungsmustern vor der Pandemie, teilweise sind es aber auch längerlaufende gradlinige Trends. Letzteres gilt beispielsweise für die Bedeutung, die der Förderung alternativer Kraftstoffe wie z. B. Wasserstoff beigemessen wird. Bei keiner Maßnahme im Mobilitätssektor hat sich jedoch die Bewertung derart verändert, wie im Energiesektor die Bedeutung, die der Kernenergie beigemessen wird. Noch im letzten Jahr hielten es lediglich 20 Prozent der Bevölkerung zugunsten von Klimaschutz für besonders wichtig, die Laufzeit von Kernkraftwerken zu verlängern; dieser Anteil hat sich verdoppelt.

Klimaschutz und Maßnahmen im Bereich Mobilität

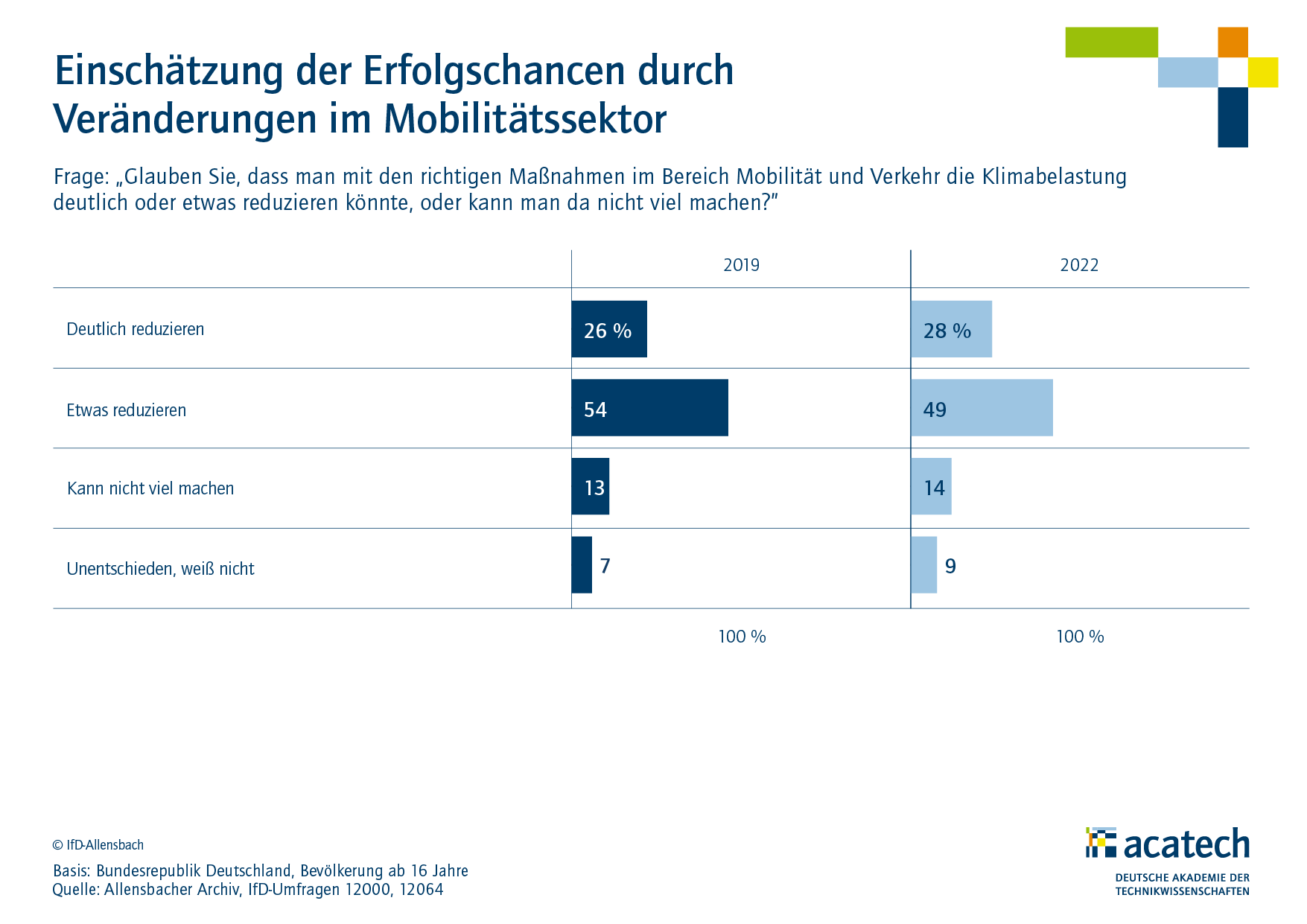

Quick read: Wie bereits 2019 meint rund die Hälfte, dass Maßnahmen im Mobilitätssektor die Klimabelastung nur begrenzt reduzieren können. Den meisten ist bewusst, dass nur internationale Allianzen und Maßnahmenbündel nennenswerte Erfolge bringen.

Ausführliche Zusammenfassung

Auch wenn die große Mehrheit der Bevölkerung Maßnahmen im Mobilitätssektor im Zusammenhang mit Klimaschutz große Bedeutung beimisst, ist nur eine Minderheit überzeugt, dass solche Maßnahmen die Klimabelastung deutlich reduzieren können. 28 Prozent der Bevölkerung sind davon überzeugt, während 49 Prozent von einer begrenzten Reduktion ausgehen. Diese Einschätzung hat sich in den letzten Jahren nicht gravierend verändert. Dass Veränderungen im Mobilitätssektor einerseits große Bedeutung zugeschrieben wird, aber nur eine Minderheit von großen Erfolgschancen ausgeht, hat primär damit zu tun, dass der großen Mehrheit der Bevölkerung bewusst ist, dass nennenswerte Erfolge nur durch internationale Allianzen und ein breites Spektrum an unterschiedlichsten Maßnahmen erreicht werden könnten.

Klimaschutz und technologischer Fortschritt

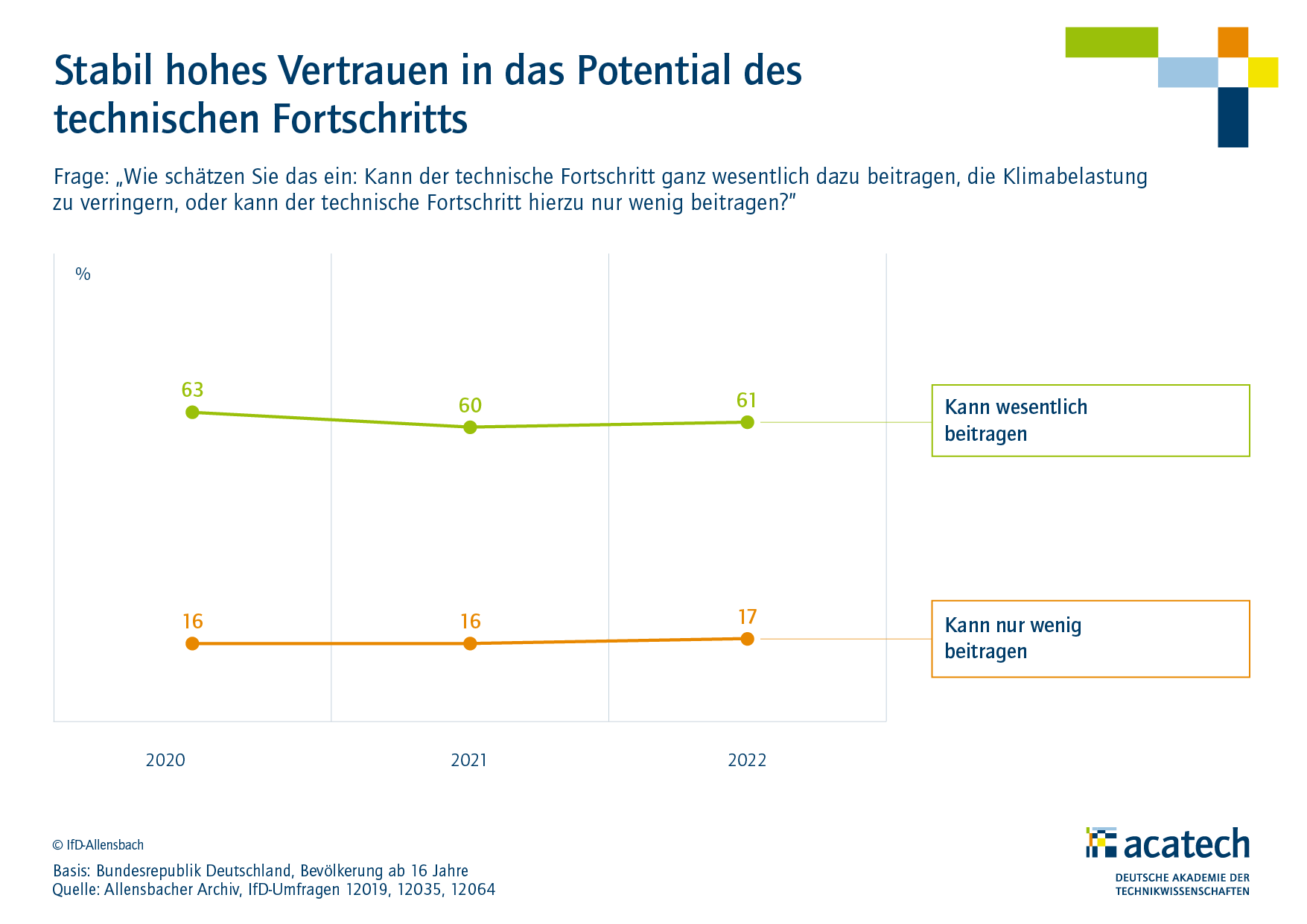

Quick read: 61 Prozent der Befragten sind überzeugt, dass der technologische Fortschritt wesentlich dazu beitragen kann, die Klimabelastungen zu verringern.

Ausführliche Zusammenfassung

Bei der Konzeption der Klimaschutzprogramme setzt die Bevölkerung große Hoffnungen auf den technologischen Fortschritt. 61 Prozent sind überzeugt, dass Innovationen wesentlich dazu beitragen können, die Klimabelastung zu verringern; lediglich 17 Prozent schätzen das Potential des technologischen Fortschritts in dieser Hinsicht als gering ein. Überdurchschnittliche Hoffnungen setzen die höheren sozialen Schichten, die unter 45-Jährigen und die ostdeutsche Bevölkerung in das Klimaschutzpotential des technologischen Fortschritts. Das Zutrauen, dass Innovationen wesentlich zum Klimaschutz beitragen können, ist seit Jahren stabil.

Klimaschutz und individuelle Mobilität

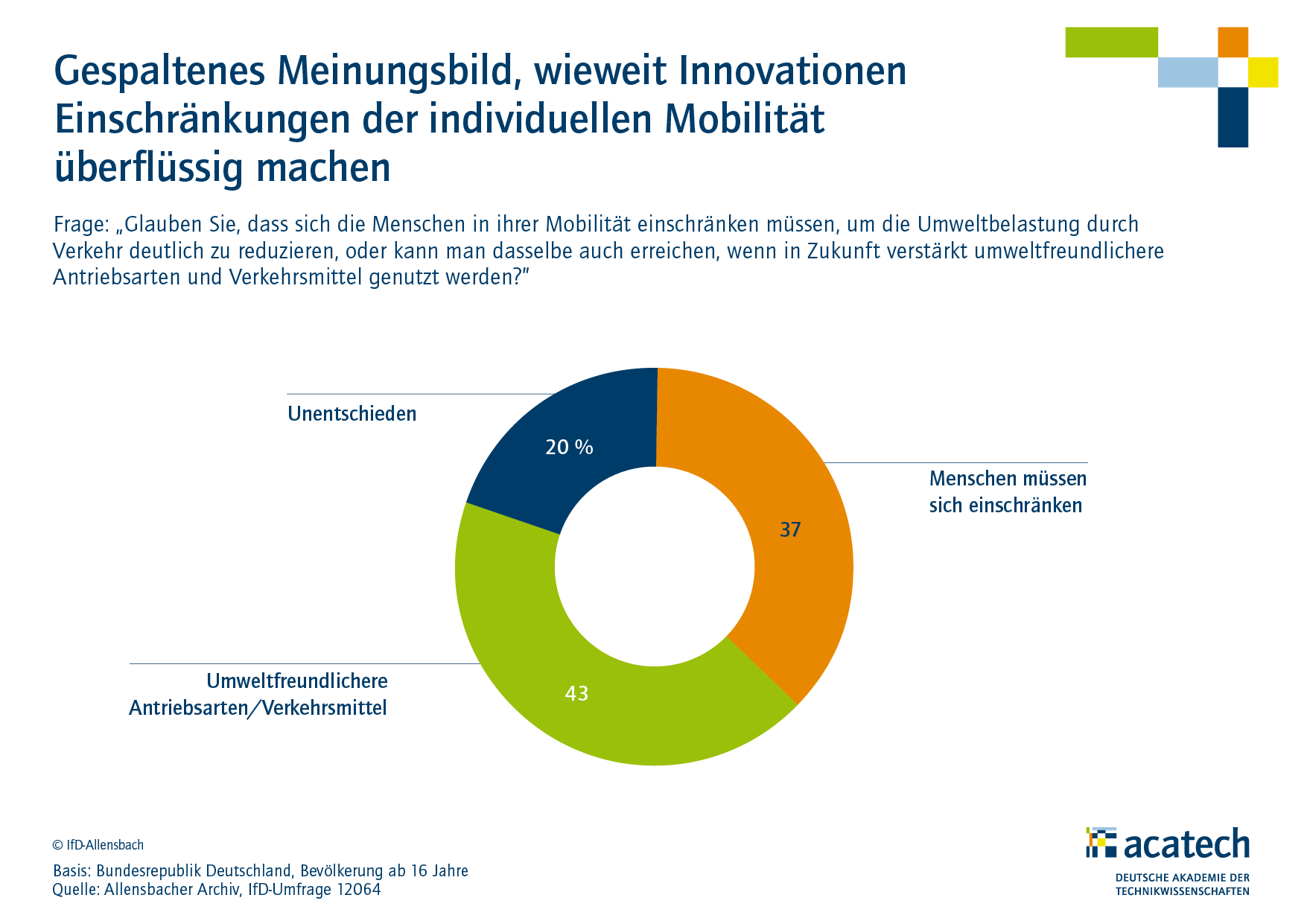

Quick read: 43 Prozent glauben, dass umweltfreundliche Antriebsarten und Verkehrsmittel Einschränkungen der Mobilität verhindern können. 37 Prozent dagegen meinen, dass sie sich dennoch bei ihrer Mobilität einschränken müssen, um Umweltbelastungen zu reduzieren.

Ausführliche Zusammenfassung

Allerdings gehen viele davon aus, dass technologische Innovationen allein nicht ausreichen werden, um die Umweltbelastungen durch individuelle Mobilität deutlich zu reduzieren. Eine relative Mehrheit der Bevölkerung ist zwar überzeugt, dass die verstärkte Nutzung umweltfreundlicher Antriebstechnologien und Verkehrsmittel Einschränkungen überflüssig machen wird; 43 Prozent sind davon überzeugt, während 37 Prozent erwarten, dass Innovationen nicht ausreichen und Menschen sich bei ihrer Mobilität einschränken müssen. Auch diese Einschätzung ist seit Jahren stabil; das gilt auch für die unterschiedlichen Perspektiven in West und Ost: 40 Prozent der Westdeutschen, aber nur 26 Prozent der Ostdeutschen gehen davon aus, dass der technologische Fortschritt allein die Klimabelastungen nicht ausreichend reduzieren kann, sondern von Einschränkungen der individuellen Mobilität flankiert werden muss. Auch in Stadt und Land wird die Notwendigkeit von Einschränkungen unterschiedlich eingeschätzt: Je größer die Städte, desto ausgeprägter ist die Überzeugung, dass auch Einschränkungen notwendig sein werden.

Corona und Mobilität

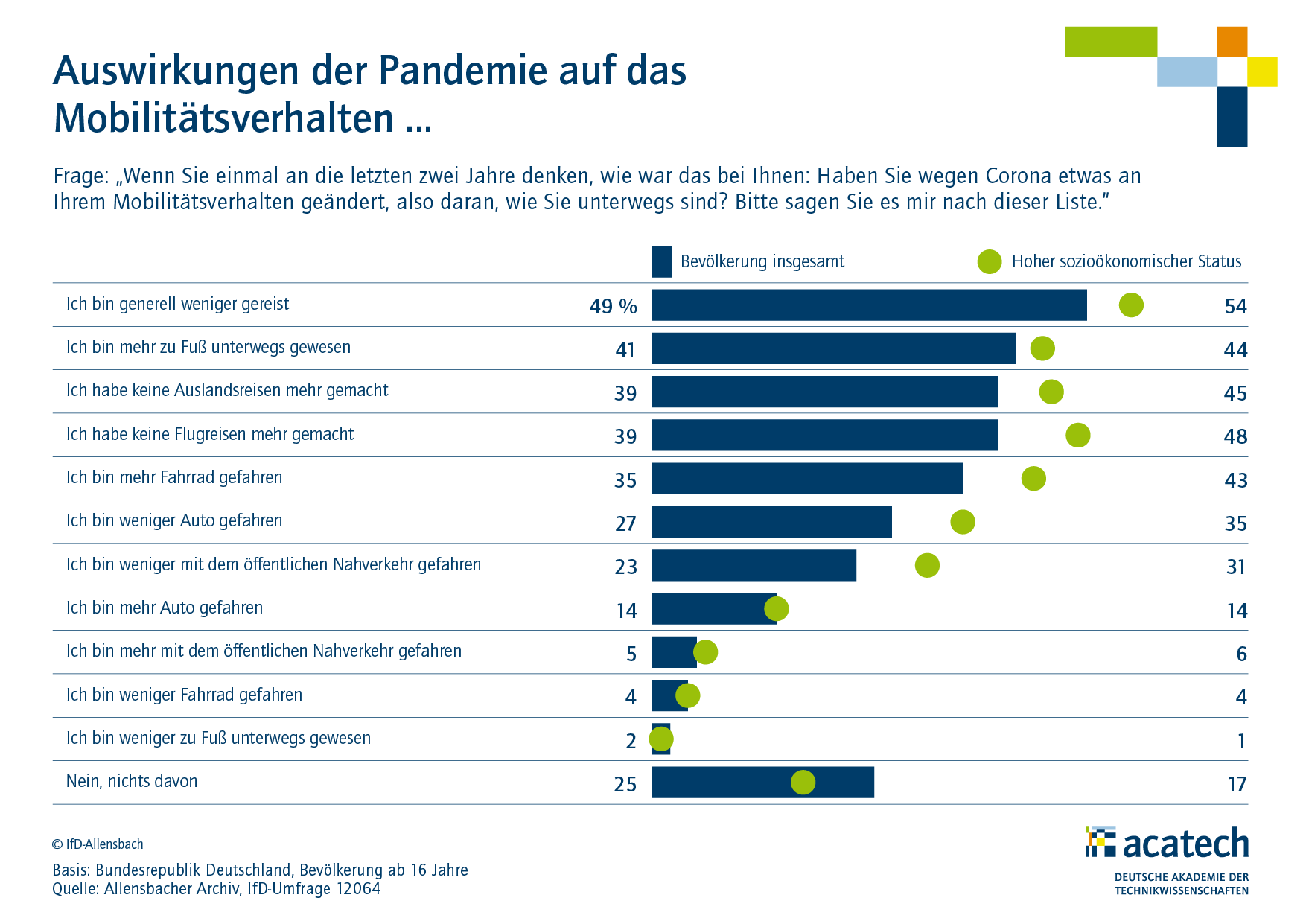

Quick read: Die Mobilitätsmuster wurden durch die Pandemie kurzzeitig stark verändert: 49 Prozent der Bürger und Bürgerinnen sind weniger gereist, 41 Prozent waren mehr zu Fuß unterwegs, 35 Prozent sind mehr Rad und 27 Prozent weniger Auto gefahren.

Ausführliche Zusammenfassung

Das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung hat sich während der Pandemie kurzzeitig disruptiv verändert, die Struktur der genutzten Mobilitätsoptionen und der Mobilitätsradius jedoch nur begrenzt nachhaltig. Während der Pandemie hat die Hälfte der Bevölkerung ihre Reiseaktivitäten eingeschränkt, 39 Prozent haben generell keine Auslandsreisen mehr gemacht, genauso viele auf Flugreisen verzichtet, 27 Prozent Autofahrten eingeschränkt und 23 Prozent ihre Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs. Das Ausmaß der Einschränkungen wird noch sichtbarer, wenn die besonders mobilen Bevölkerungskreise in den Fokus genommen werden. Der Radius der individuellen Mobilität und die Breite der genutzten Mobilitätsoptionen hängen unter anderem eng mit der sozialen Schicht zusammen. In den besonders mobilen höheren sozialen Schichten hat knapp die Hälfte auf Flugreisen verzichtet, 35 Prozent ihre Automobilnutzung reduziert, 31 Prozent die Inanspruchnahme des öffentlichen Nahverkehrs. Die von Einschränkungen betroffenen Mobilitätsoptionen wurden vor allem durch die verstärkte Nutzung des Fahrrads kompensiert und durch mehr zu Fuß zurückgelegte Wege.

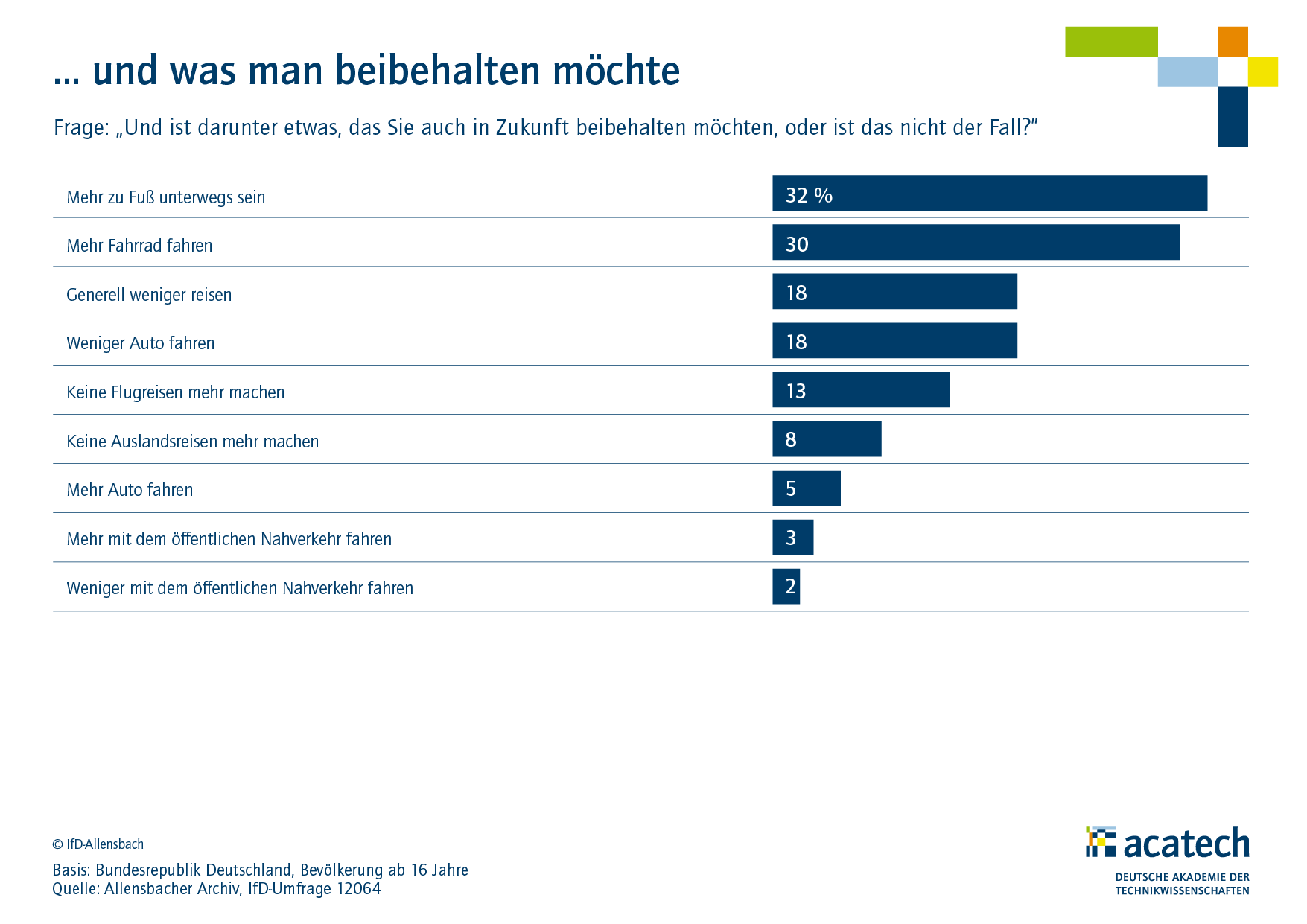

Quick read: Nach Corona wollen viele Menschen auch weiterhin viel Rad fahren und zu Fuß gehen. Nur 18 Prozent haben vor, weniger zu reisen.

Ausführliche Zusammenfassung

Beibehalten möchte die Bevölkerung in erster Linie die verstärkte Nutzung des Fahrrads und die Gewohnheit, mehr Wege zu Fuß zurückzulegen. 32 Prozent möchten auch künftig mehr zu Fuß unterwegs sein, 30 Prozent die verstärkte Nutzung des Fahrrads beibehalten. Deutlich geringer ist die Neigung, die Einschränkungen bei der Nutzung anderer Mobilitätsoptionen und die Verengung des Mobilitätsradius beizubehalten. So möchte nur knapp jeder Fünfte generell weniger reisen, ebenso viele dauerhaft weniger Auto fahren, 13 Prozent keine Flugreisen mehr machen. Das Vorhaben, generell weniger zu reisen, ist allerdings ausgeprägt altersgebunden. Während 27 Prozent der 60-Jährigen und Älteren vorhaben, ihren Mobilitätsradius zu verengen, gilt dies nur für 11 Prozent der 30- bis 44-Jährigen und 14 Prozent der unter 30-Jährigen.

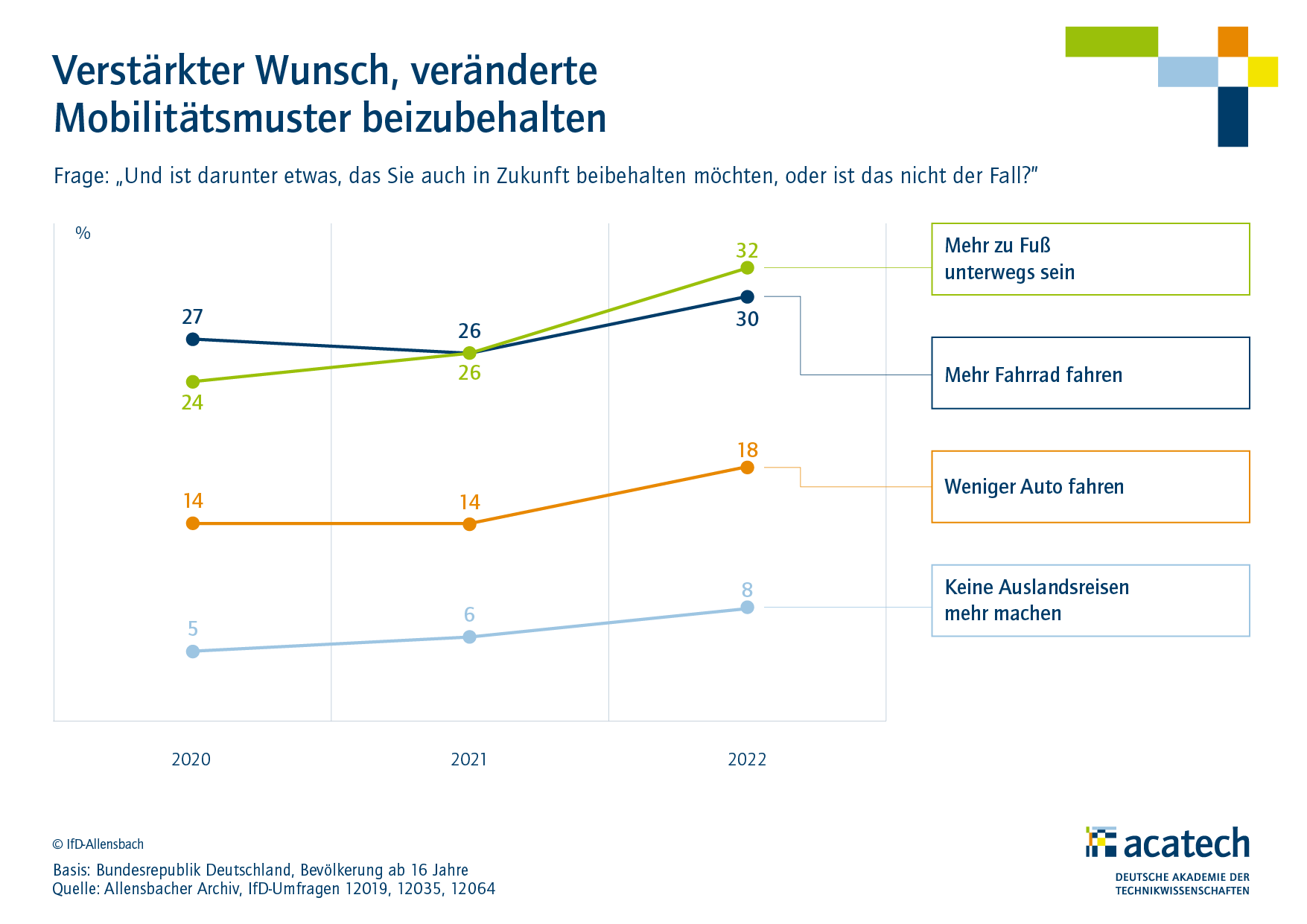

Quick read: Der Wunsch, durch Corona veränderte Mobilitätsmuster beizubehalten, ist gewachsen. Rund ein Drittel der Befragten wollen mehr zu Fuß gehen und mehr Rad fahren. Auch der Anteil derjenigen, die weniger Auto fahren wollen, ist leicht gestiegen.

Ausführliche Zusammenfassung

Interessanterweise hat sich der Wunsch, einige der durch die Pandemie zunächst erzwungenen Veränderungen beizubehalten, nach dem Auslaufen der Pandemie verstärkt. Das gilt insbesondere für die Vorhaben, mehr Strecken zu Fuß zurückzulegen, das Fahrrad verstärkt zu nutzen, Autofahrten einzuschränken und auf Auslandsreisen zu verzichten. Während 2020, noch auf dem Höhepunkt der Pandemie, 14 Prozent der Bevölkerung planten, auch langfristig ihre Autonutzung einzuschränken, beträgt dieser Anteil aktuell 18 Prozent. Die Tendenz, generell auf Auslandsreisen zu verzichten, bewegt sich zwar nach wie vor auf außerordentlich niedrigem Niveau, hat sich in diesem Zeitraum jedoch von 5 auf 8 Prozent erhöht.

Am stärksten genutzte Mobilitätsoptionen

Quick read: Im Alltag ist die tägliche Nutzung des Autos leicht zurückgegangen, die Nutzung mehrmals in der Woche aber leicht angestiegen. Im Vergleich zu vor der Pandemie fahren die Menschen mehr Rad.

Ausführliche Zusammenfassung

Die faktischen Veränderungen der Nutzungsfrequenz der verschiedenen Mobilitätsoptionen sind allerdings deutlich geringer als die Pläne für nachhaltige Veränderungen des eigenen Mobilitätsverhaltens. Während knapp jeder Fünfte Autofahrten dauerhaft einschränken möchte, ist der Anteil, der täglich oder mehrmals täglich den Pkw nutzt, seit 2019 nur von 52 auf 47 Prozent zurückgegangen, der Anteil, der den Pkw mehrmals in der Woche nutzt, von 21 auf 23 Prozent angestiegen. Das Fahrrad wurde 2019 von 38 Prozent der Bevölkerung täglich oder zumindest mehrmals in der Woche genutzt, 2020 von 46 Prozent, aktuell von 43 Prozent.

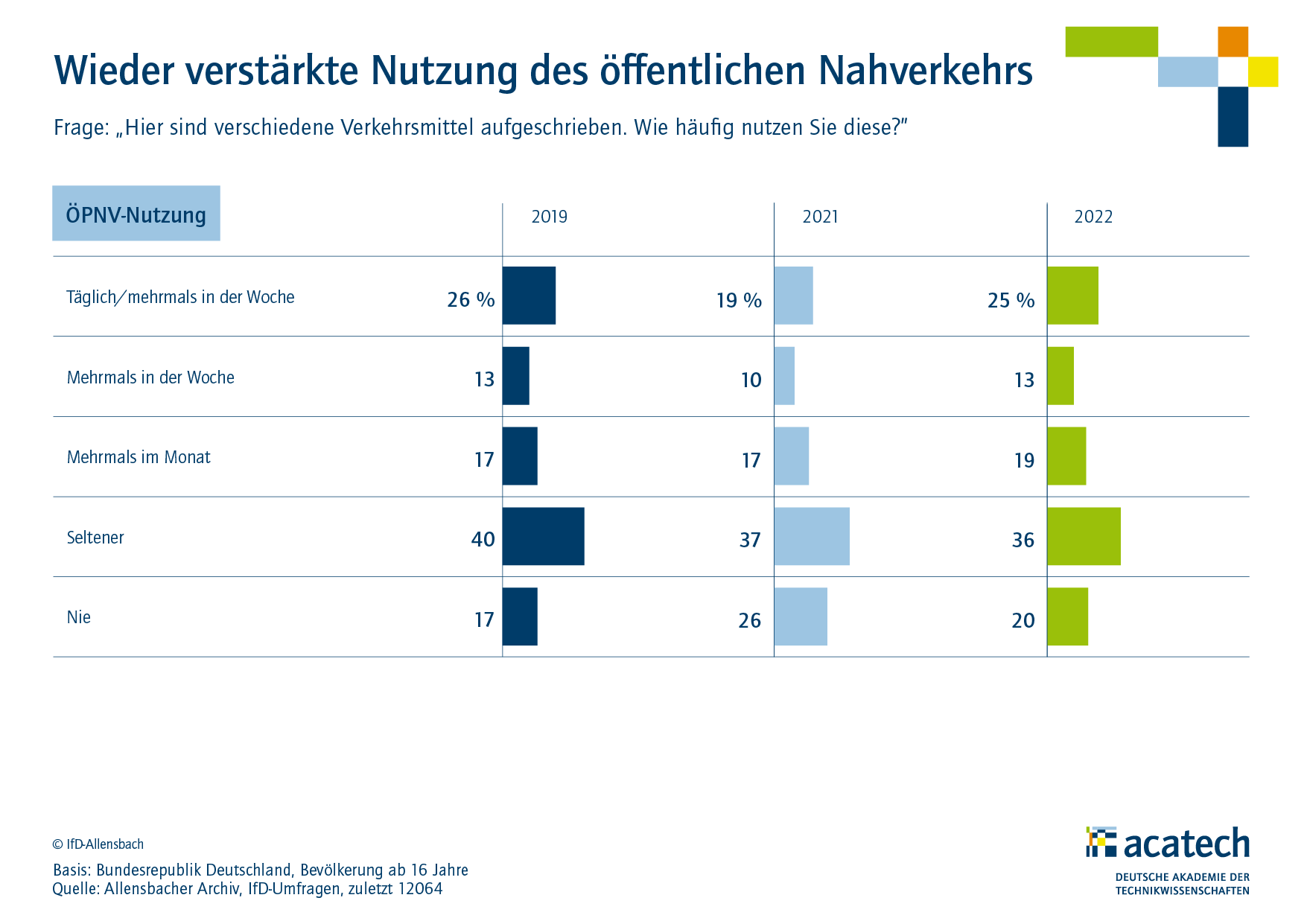

Quick read: Nachdem die Menschen den öffentlichen Nahverkehr während der Corona-Jahre deutlich weniger genutzt oder ganz gemieden hatten, liegt der Anteil der Bevölkerung, der täglich oder mehrmals wöchentlich den ÖPNV nutzt, nun wieder bei 25 Prozent.

Ausführliche Zusammenfassung

Die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs, die während der Hochphase der Pandemie signifikant zurückgegangen war, liegt mittlerweile wieder auf dem Niveau vor der Pandemie. Der Anteil der Bevölkerung, der täglich bzw. mehrmals in der Woche den öffentlichen Nahverkehr nutzt, ging von 2019 bis 2021 von 26 auf 19 Prozent zurück und liegt mittlerweile wieder bei 25 Prozent. Der Kreis, der zumindest mehrmals im Monat von den Angeboten des öffentlichen Nahverkehrs Gebrauch macht, hat sich von 17 auf 19 Prozent erhöht. Während der Pandemie war der Anteil der Bevölkerung, der den öffentlichen Nahverkehr völlig mied, von 17 auf 26 Prozent angestiegen, liegt aktuell aber wieder deutlich niedriger bei 20 Prozent.

Quick read: Knapp die Hälfte der Bevölkerung nutzt das Auto täglich, 23 Prozent mehrmals die Woche. Der öffentliche Nahverkehr wird dagegen von 56 Prozent der Bevölkerung selten oder nie genutzt.

Ausführliche Zusammenfassung

Die Trendanalysen zeigen begrenzte Veränderungen des Mobilitätsverhaltens, aber keineswegs eine andere Struktur der genutzten Mobilitätsoptionen. Nach wie vor dominiert die Nutzung von Pkws mit großem Abstand, gefolgt von Fahrrädern und dem öffentlichen Nahverkehr. 71 Prozent der Bevölkerung nutzen täglich oder zumindest mehrmals in der Woche einen Pkw, 43 Prozent Fahrräder, 25 Prozent den öffentlichen Nahverkehr. Selten oder nie wird der Pkw von 20 Prozent der Bevölkerung genutzt, das Fahrrad von 42 Prozent und der öffentliche Nahverkehr von 56 Prozent. Fernzüge, Flugzeuge oder Schiffe sind naturgemäß Mobilitätsoptionen, die höchstens selten in Anspruch genommen werden.

Bewertung der Mobilitätsoptionen

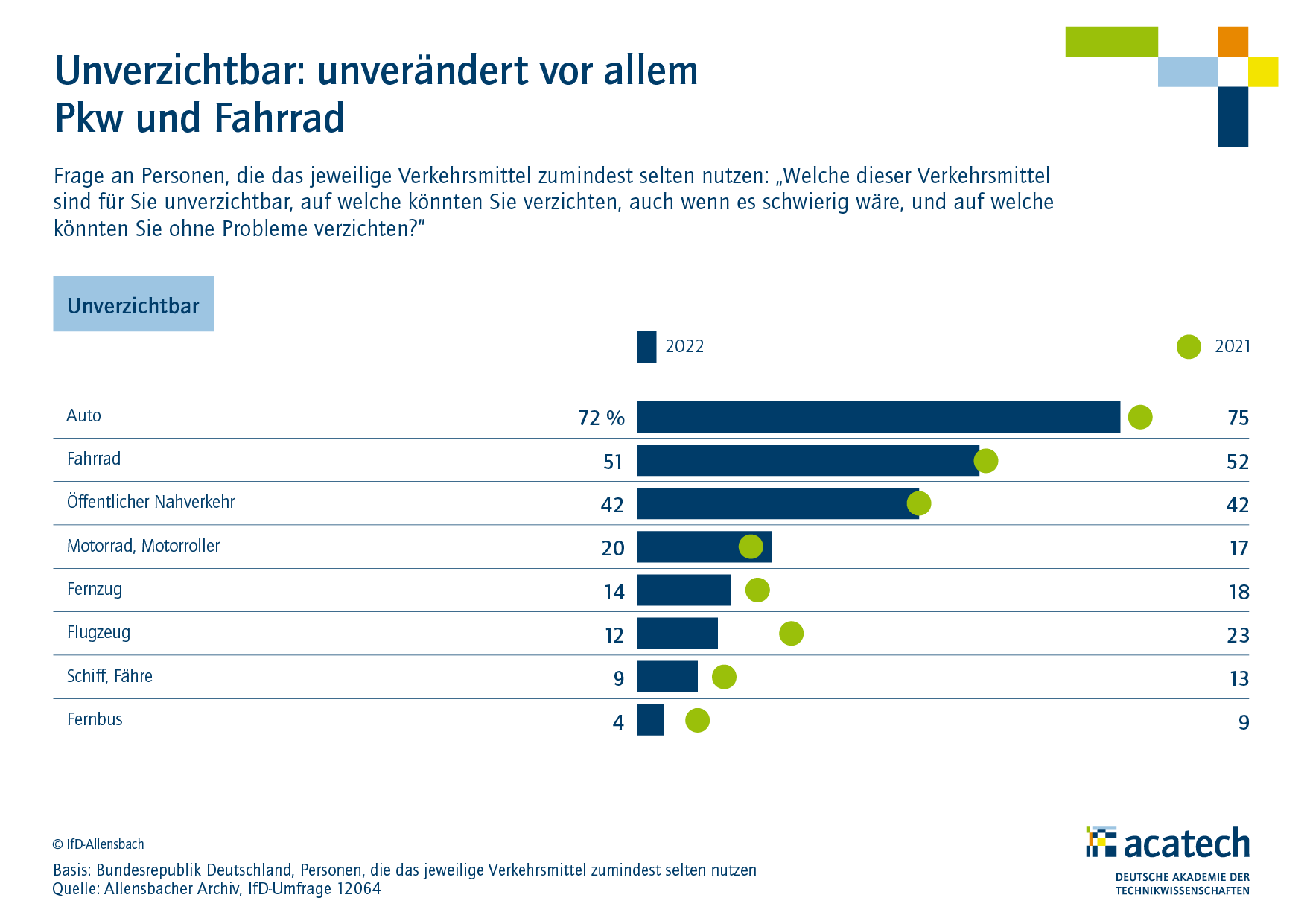

Quick read: 72 Prozent stufen das Auto als unverzichtbar ein, 51 Prozent das Fahrrad, 42 Prozent den ÖPNV. Zurückgegangen ist die Zahl derer, die das Flugzeug nicht missen möchten. Lag der Anteil 2021 noch bei 23 Prozent, sind es jetzt nur noch 12 Prozent.

Ausführliche Zusammenfassung

Als unverzichtbar werden von den Nutzern und Nutzerinnen nach wie vor vor allem zwei Mobilitätsoptionen eingestuft, der Pkw und das Fahrrad. 72 Prozent des weitesten Nutzerkreises bewerten den Pkw als unverzichtbar, 51 Prozent das Fahrrad. Der öffentliche Nahverkehr wird von 42 Prozent des weitesten Nutzerkreises als persönlich unverzichtbar bewertet. Alle anderen Mobilitätsoptionen werden nur von einer kleinen Minderheit der Nutzer und Nutzerinnen als unverzichtbar angesehen. Im Vergleich zu 2021 hat sich der Anteil, der den Pkw als unverzichtbar für die eigene Mobilität einstuft, tendenziell von 75 auf 72 Prozent vermindert. Noch stärker sind Fernzüge und vor allem Flugzeuge zurückgestuft worden. 2021 bewerteten noch 23 Prozent derjenigen, die zumindest selten Flugzeuge in Anspruch nehmen, dieses Transportmittel für sich persönlich als unverzichtbar, aktuell nur 12 Prozent.

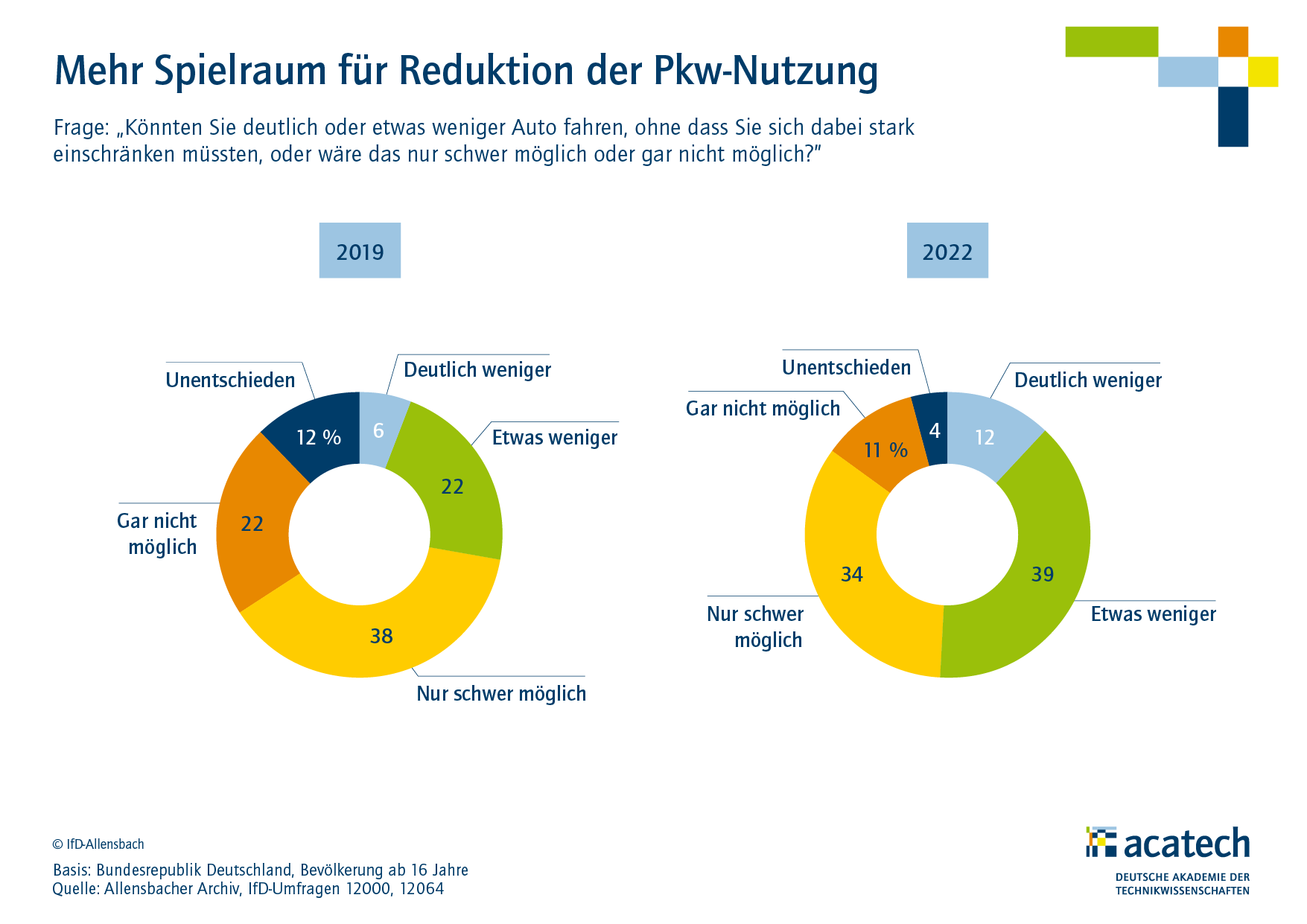

Quick read: Deutlich mehr Menschen als vor der Pandemie sehen Spielräume, weniger Auto zu fahren. 2019 waren es 28 Prozent, jetzt sind es 51 Prozent. Der Anteil derjenigen, die Fahrten nur schwer oder gar nicht reduzieren können, ist von 60 auf 45 Prozent gesunken.

Ausführliche Zusammenfassung

Auch wenn sich der Anteil der Bevölkerung, für den der Pkw unverzichtbar ist, nur geringfügig vermindert hat, sieht die Mehrheit durchaus Spielräume für eine Reduzierung der Nutzung, wenn auch meist nur in begrenztem Umfang. Verglichen mit 2019 hat sich diese Einschätzung bemerkenswert verändert: Vor Ausbruch der Pandemie konnten sich lediglich 28 Prozent vorstellen, ihre Autofahrten ohne Probleme einzuschränken, 60 Prozent hielten dies für schwer oder überhaupt nicht möglich. Jetzt können sich 51 Prozent vorstellen, ihre Fahrten einzuschränken, 12 Prozent sogar erheblich, 39 Prozent nur in begrenztem Umfang. Der Anteil, der eine Reduzierung der Fahrten für schwer oder gar nicht möglich hält, ohne sich dadurch gravierend einzuschränken, hat sich von 60 auf 45 Prozent verringert.

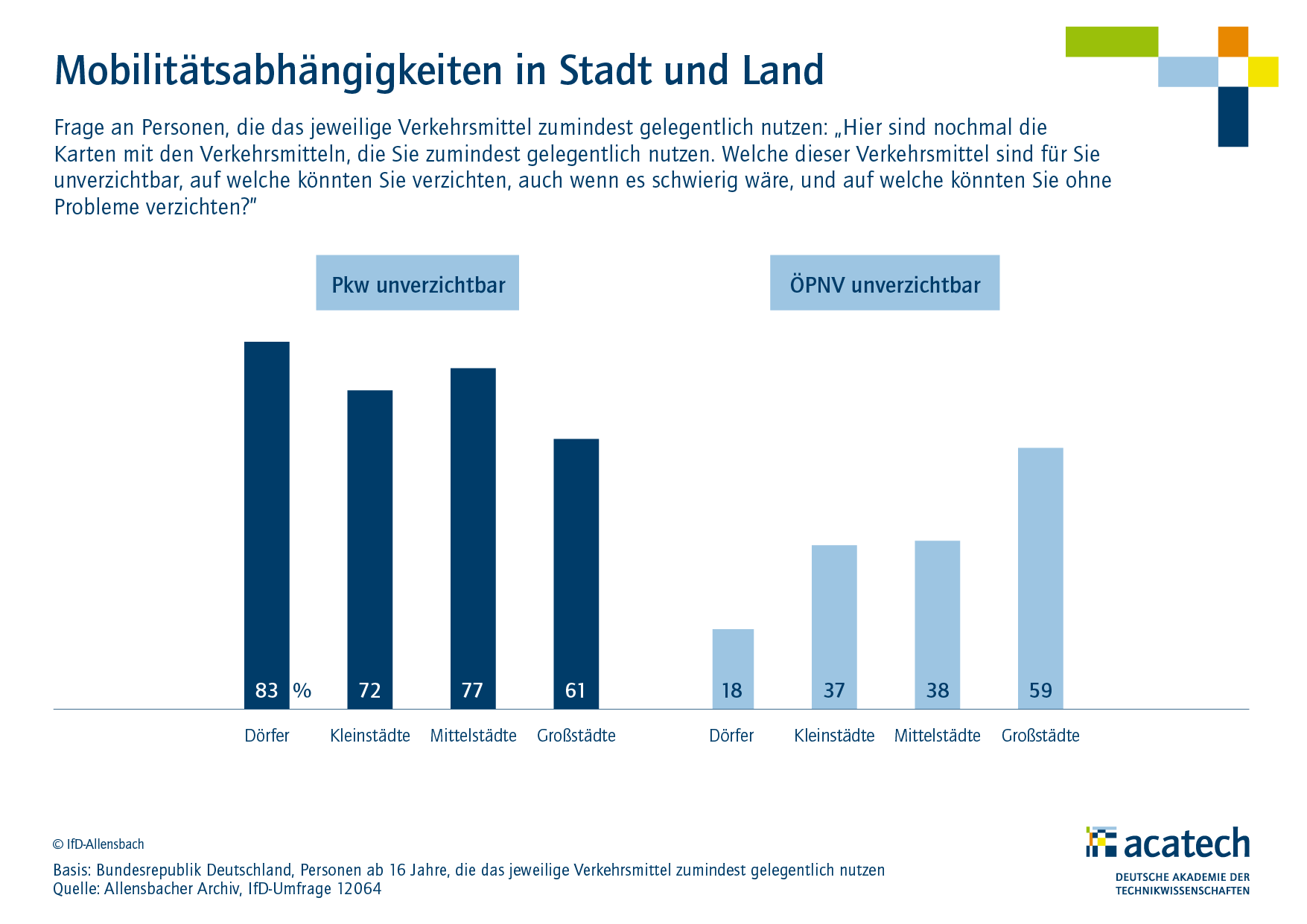

Quick read: Die Mobilität auf dem Land unterscheidet sich stark von der in der Stadt. Für 83 Prozent der Dorfbewohner und -bewohnerinnen ist das Auto unverzichtbar, während 59 Prozent der Großstadtbewohner und -bewohnerinnen nicht auf den öffentlichen Nahverkehr verzichten können.

Ausführliche Zusammenfassung

Bei dem Ausloten von Veränderungsspielräumen sind immer die unterschiedlichen Rahmenbedingungen für Mobilität in Stadt und Land zu berücksichtigen. In den Städten ist das ÖPNV-Angebot wesentlich umfassender und enger getaktet; entsprechend nutzen 41 Prozent der Einwohner und Einwohnerinnen von Großstädten täglich oder zumindest mehrfach in der Woche den ÖPNV, auf dem Land dagegen nur 13 Prozent. Umgekehrt wird der Pkw auf dem Land von 81 Prozent täglich oder mehrmals in der Woche genutzt, in den Großstädten von 57 Prozent. Entsprechend wird auch der ÖPNV von seinen Nutzern und Nutzerinnen in den großen Städten weitaus mehr als unverzichtbar eingestuft als auf dem Land, der Pkw dagegen mehr auf dem Land: Für 83 Prozent der Pkw-Fahrer und -Fahrerinnen, die auf dem Land wohnen, ist der Pkw unverzichtbar, für 61 Prozent der Pkw-Fahrer und -Fahrerinnen in den großen Städten. Der Abstand vergrößert sich, wenn man berücksichtigt, dass in den Großstädten 21 Prozent nie einen Pkw nutzen, auf dem Land 7 Prozent. Der ÖPNV ist dagegen für 59 Prozent der Nutzer und Nutzerinnen in den großen Städten unverzichtbar, auf dem Land dagegen nur für 18 Prozent.

ÖPNV als Alternative

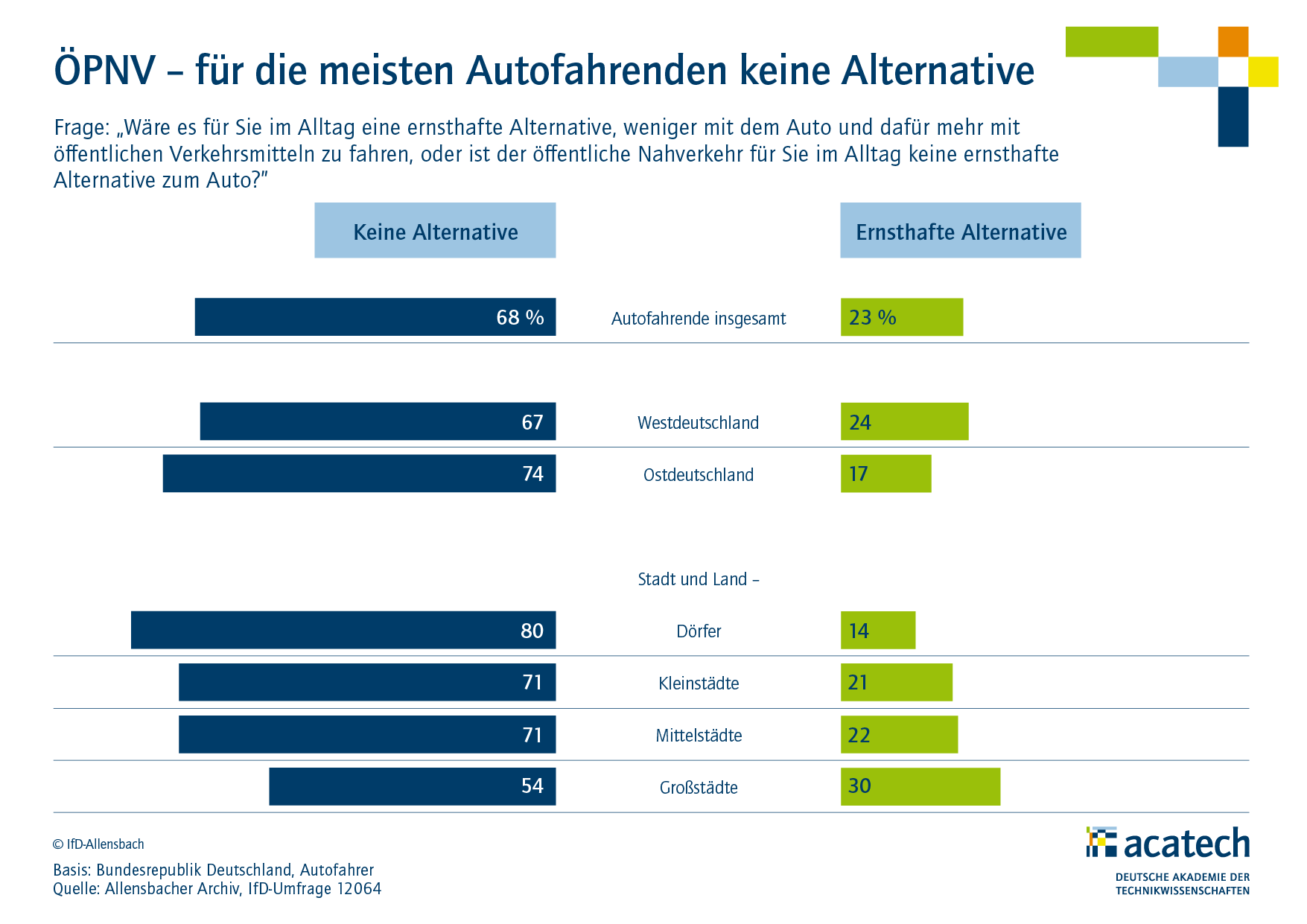

Quick read: Für eine Mehrheit der Autofahrer und -fahrerinnen ist der ÖPNV keine Alternative. Stadt- und Landbewohner und – bewohnerinnen unterscheiden sich dabei deutlich: In Großstädten ziehen 30 Prozent der Autofahrer und -fahrerinnen den Nahverkehr als Alternative in Erwägung, auf dem Land nur 14 Prozent.

Ausführliche Zusammenfassung

Immerhin 23 Prozent der Pkw-Nutzer und -nutzerinnen können sich durchaus vorstellen, weniger mit dem Auto und dafür mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Für 68 Prozent ist dies zumindest zurzeit keine ernsthafte Alternative. Auch hier zeigt sich der deutliche Unterschied zwischen ländlichen Regionen und den größeren Städten. In den großen Städten können sich 30 Prozent der Autofahrer und -fahrerinnen vorstellen, weniger mit dem Auto und mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, auf dem Land dagegen nur 14 Prozent. Auch West und Ost unterscheiden sich: In Westdeutschland sehen 24 Prozent der Autofahrer und -fahrerinnen öffentliche Verkehrsmittel durchaus als ernsthafte Alternative, in Ostdeutschland lediglich 17 Prozent. Besonders offen für eine verstärkte Verlagerung ihrer Mobilität vom Auto zu öffentlichen Verkehrsmitteln sind diejenigen, die ohnehin den öffentlichen Nahverkehr intensiv nutzen. So sehen 59 Prozent der Autofahrer und -fahrerinnen, die mehrmals in der Woche öffentliche Verkehrsmittel nutzen, in diesen Verkehrsmitteln eine ernsthafte Alternative zu ihrer Pkw-Nutzung. Nur 28 Prozent dieser Gruppe können sich nicht vorstellen, ihre Mobilität noch stärker auf den öffentlichen Nahverkehr zu verlagern.

Image des ÖPNV

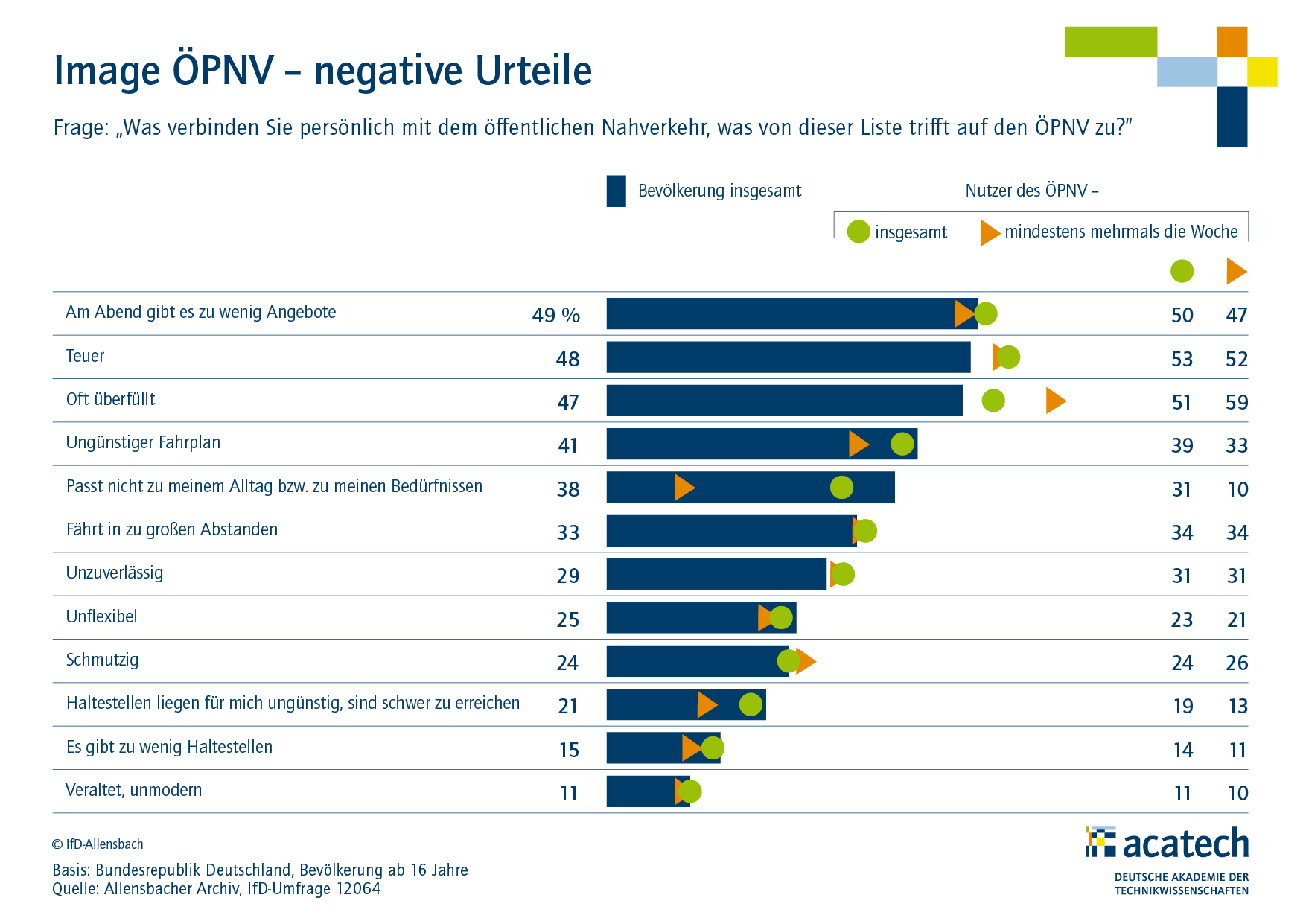

Quick read: Fast die Hälfte der Bevölkerung ist unzufrieden mit dem ÖPNV. Selbst regelmäßige Nutzer und Nutzerinnen bemängeln, es gäbe abends zu wenige Angebote, der Nahverkehr sei zu teuer, oft überfüllt oder habe einen ungünstigen Fahrplan.

Ausführliche Zusammenfassung

Der ÖPNV kämpft mit massiven Imageproblemen. Das Bild in der Bevölkerung wie auch bei den Nutzern und Nutzerinnen ist vor allem von der Kritik geprägt, es gäbe abends zu wenig Angebote, der Fahrplan sei generell ungünstig und passe nicht zum eigenen Alltag bzw. den eigenen Bedürfnissen, die Bahnen und Busse seien oft überfüllt und zugleich seien die Kosten hoch. Knapp jeder Zweite assoziiert den öffentlichen Nahverkehr mit zu wenig Angeboten am Abend und einer häufigen Überfüllung, 41 Prozent mit einem ungünstigen Fahrplan; 48 Prozent bewerten den öffentlichen Nahverkehr als teuer. Auch wird häufiger kritisiert, der öffentliche Nahverkehr sei unzuverlässig, unflexibel, die Bahnen oft schmutzig.

Im Allgemeinen ist das Image bei Nutzern und Nutzerinnen eines Angebots signifikant besser als im Durchschnitt der Bevölkerung. Das gilt nicht für den öffentlichen Nahverkehr. Die Nutzer und Nutzerinnen und auch die regelmäßigen Nutzer und Nutzerinnen äußern sich ähnlich kritisch, teilweise sogar noch kritischer. Das gilt insbesondere in Bezug auf die Überfüllung der Bahnen und Busse, auf die Kosten und begrenzt auch für die Kritik an einer unzuverlässigen Leistungserfüllung. Deutlich weniger Kritik äußern die regelmäßigen Nutzer und Nutzerinnen des ÖPNV lediglich in Bezug auf den Fahrplan, die Lage der Haltestellen und vor allem in Bezug auf den Match mit dem eigenen Alltag bzw. den eigenen Bedürfnissen. Während 31 Prozent des weiten Nutzerkreises die Bilanz ziehen, die Angebote des öffentlichen Nahverkehrs passten nicht zu ihrem Alltag und ihren Bedürfnissen, fällen nur 10 Prozent der regelmäßigen Nutzer und Nutzerinnen dieses Urteil.

Quick read: Die Vorteile des ÖPNV werden von Nutzern und Nutzerinnen positiver bewertet als von der Allgemeinheit. 53 Prozent der regelmäßigen Nutzer und Nutzerinnen halten den ÖPNV für unverzichtbar und 49 Prozent für umweltfreundlich, in der breiten Bevölkerung sind es nur 26 bzw. 29 Prozent.

Ausführliche Zusammenfassung

Zugunsten des öffentlichen Nahverkehrs wird in erster Linie ins Feld geführt, dass er umweltfreundlich ist, ein wichtiges Angebot und teilweise eine gute Alternative zum Auto. Diese Urteile werden von der Bevölkerung und auch vom weiten Nutzerkreis jeweils nur von Minderheiten gefällt, weit überdurchschnittlich jedoch von den regelmäßigen Nutzern und Nutzerinnen. So bewerten 29 Prozent den öffentlichen Nahverkehr als umweltfreundlich, 49 Prozent der regelmäßigen Nutzer und Nutzerinnen. Für unverzichtbar halten 26 Prozent der Bevölkerung den öffentlichen Nahverkehr, 31 Prozent des weiten Nutzerkreises, aber 53 Prozent der regelmäßigen Nutzer und Nutzerinnen. Es fällt jedoch auf, dass auch das Urteil der regelmäßigen Nutzer und Nutzerinnen zurückhaltend ausfällt, wenn Leistungskomponenten bewertet werden. Das gilt für die Sicherheit, Bequemlichkeit, Pünktlichkeit, das Preisniveau und die digitalen Angebote. Mit Bequemlichkeit verbinden 14 Prozent der Bevölkerung, 21 Prozent der regelmäßigen Nutzer und Nutzerinnen den ÖPNV, mit Pünktlichkeit 11 Prozent der Bevölkerung, 14 Prozent der regelmäßigen Nutzer und Nutzerinnen. Ein gutes digitales Angebot assoziieren 7 Prozent der Bevölkerung mit dem ÖPNV, 15 Prozent der regelmäßigen Nutzer und Nutzerinnen.

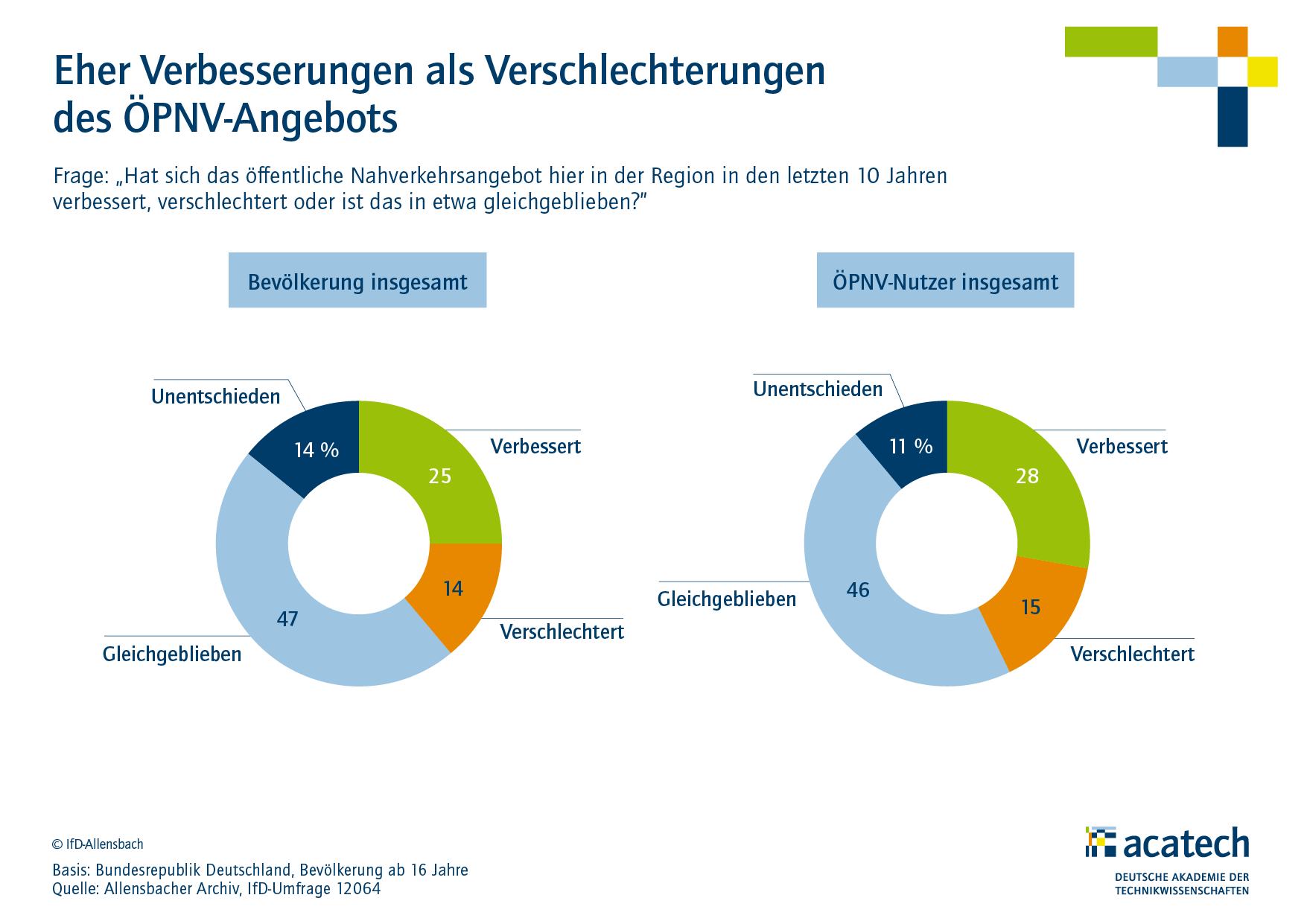

Quick read: Ein Viertel der Bevölkerung findet, der ÖPNV habe sich in ihrer Region in den letzten 10 Jahren verbessert, knapp die Hälfte erkennt keine Veränderung.

Ausführliche Zusammenfassung

Immerhin 25 Prozent der Bevölkerung und 28 Prozent der Nutzer und Nutzerinnen des ÖPNV ziehen jedoch die Bilanz, dass sich das öffentliche Nahverkehrsangebot in der Region in den letzten 10 Jahren verbessert hat; 15 Prozent der Nutzer und Nutzerinnen haben dagegen den Eindruck einer Verschlechterung; knapp die Hälfte kann über die letzten 10 Jahre hinweg keine gravierende Veränderung erkennen.

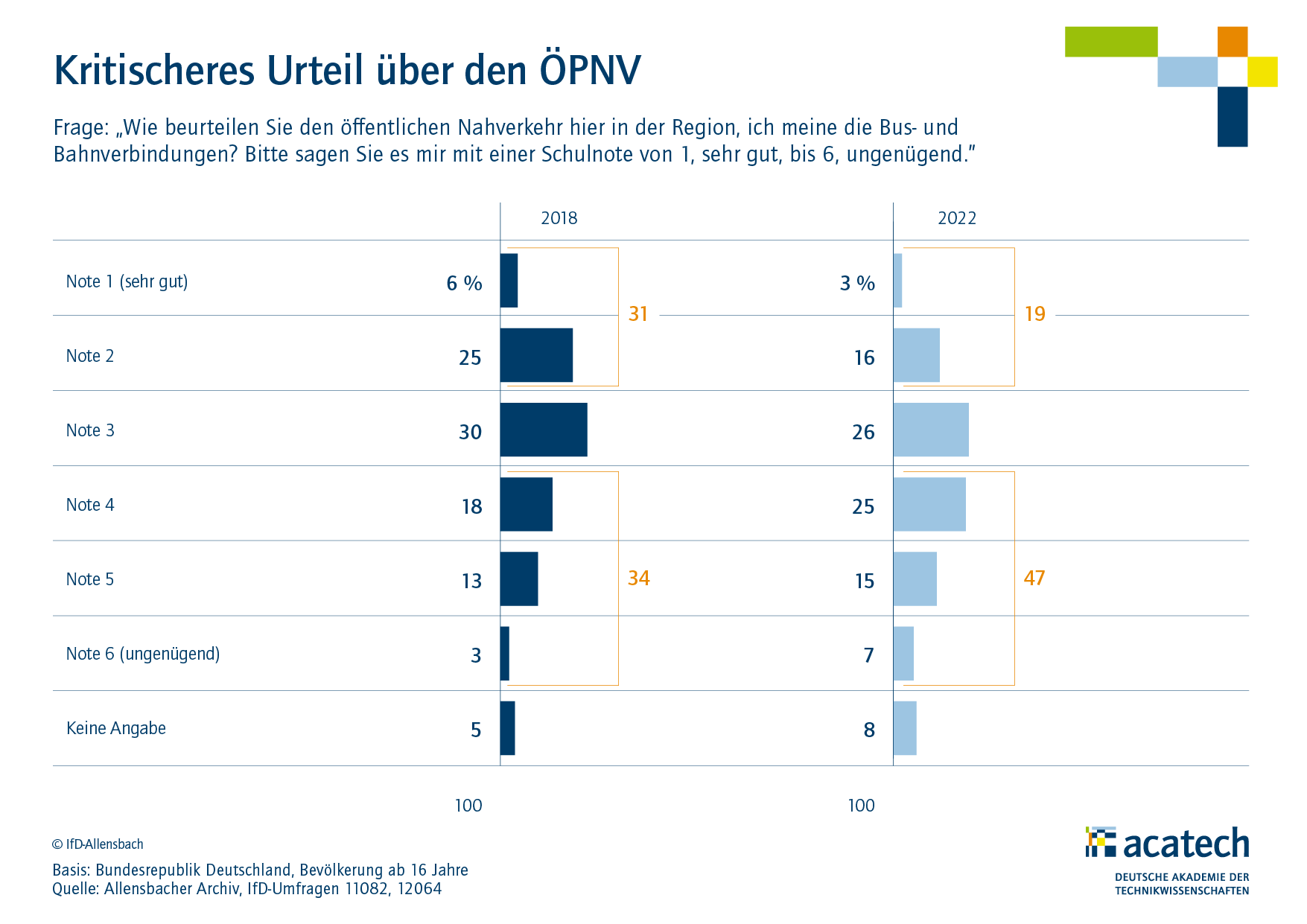

Quick read: Die Bevölkerung bewertet den öffentlichen Nahverkehr deutlich schlechter als vor vier Jahren. Grund dafür könnten auch steigende Ansprüche sein.

Ausführliche Zusammenfassung

Obwohl die Mehrheit damit von einem stabilen oder verbesserten Leistungsangebot ausgeht, hat sich das Gesamturteil über den öffentlichen Nahverkehr in der näheren Region gravierend verschlechtert. 2018 vergaben noch 31 Prozent der Bevölkerung die Noten gut oder sehr gut, aktuell nur noch 19 Prozent. Gegenläufig ist die Benotung mit schwachen Noten zwischen 4 und 6 von 34 auf 47 Prozent angestiegen. Die regelmäßigen Nutzer und Nutzerinnen fällen zwar ein positiveres Urteil, aber auch bei ihnen überwiegen tendenziell schwache Noten: 31 Prozent vergeben für den öffentlichen Nahverkehr in ihrer Region die Noten 1 oder 2, 35 Prozent das Urteil "befriedigend", 33 Prozent Noten zwischen 4 und 6. Insgesamt ziehen auch die regelmäßigen Nutzer und Nutzerinnen heute eine negativere Bilanz als noch vor gut vier Jahren. Vor dem Hintergrund, dass die große Mehrheit von einem zumindest konstanten oder verbesserten Leistungsangebot ausgeht, spiegelt die insgesamt schlechtere Bewertung auch steigende Ansprüche der Nutzer und Nutzerinnen und potenziellen Nutzer und Nutzerinnen.

Potential des ÖPNV

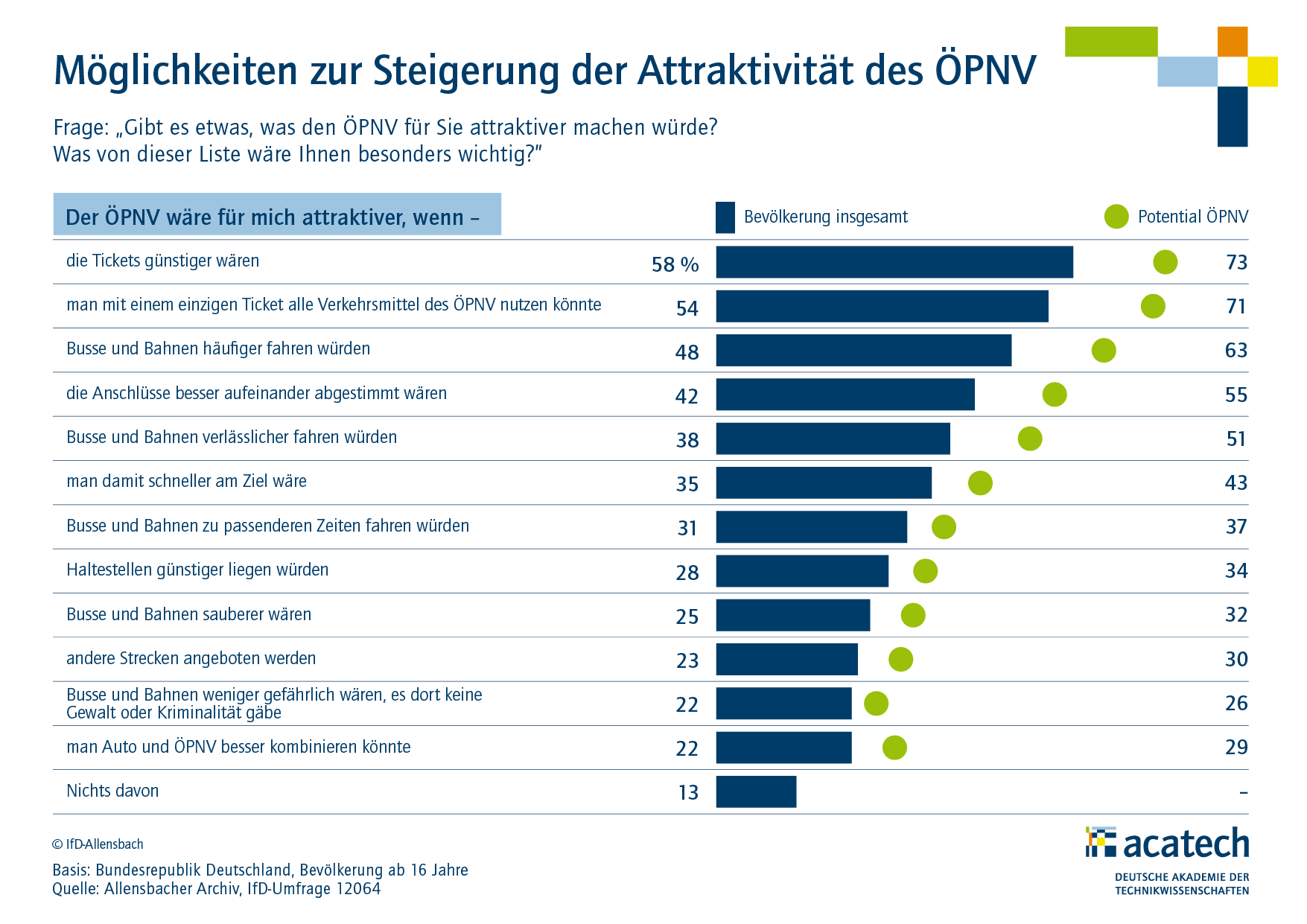

Quick read: Günstigere Ticketpreise und ein einziges Ticket für alle Verkehrsmittel des ÖPNV sind die wichtigsten Hebel, um den Nahverkehr attraktiver zu machen. 58 Prozent wünschen sich billigere Tickets, 54 Prozent ein einheitliches Ticket.

Ausführliche Zusammenfassung

Die große Mehrheit sieht durchaus Hebel, um die Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs zu steigern. Dabei denkt die Bevölkerung vor allem an das Preisniveau, aber auch an die Möglichkeit, mit einem einzigen Ticket Zugang zu allen Verkehrsmitteln des ÖPNV zu haben. 58 Prozent der Bevölkerung geben an, dass der öffentliche Nahverkehr für sie attraktiver wäre, wenn die Tickets günstiger wären, 54 Prozent, wenn mit einem einzigen Ticket alle Verkehrsmittel des ÖPNV genutzt werden könnten. Die enorme Resonanz der vorübergehenden Einführung des 9-Euro-Tickets, das diese beiden Anforderungen in hohem Maße miteinander kombinierte, unterstreicht die Wirksamkeit dieser Hebel. Darüber hinaus spielen jedoch auch der Fahrplan und seine verlässliche Einhaltung eine große Rolle. Für 48 Prozent würde es die Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs erhöhen, wenn Busse und Bahnen häufiger fahren, für 42 Prozent, wenn die Anschlüsse besser aufeinander abgestimmt wären, für 38 Prozent mehr Verlässlichkeit bei der Erfüllung des Fahrplans. Bessere Kombinationsmöglichkeiten von Pkw und ÖPNV wären für 22 Prozent der Bevölkerung ein Anreiz, sich verstärkt dem ÖPNV zuzuwenden. Lediglich 13 Prozent der Bevölkerung können sich nicht vorstellen, dass der ÖPNV für sie in irgendeiner Weise attraktiver gestaltet werden könnte.

Diejenigen, die sich bei einer attraktiveren Gestaltung von Leistungsangebot und Preisniveau vorstellen könnten, den öffentlichen Nahverkehr häufiger zu nutzen, legen noch weitaus mehr als der Durchschnitt der Bevölkerung Wert auf ein günstigeres Preisniveau, die Möglichkeit, mit einem einzigen Ticket alle Verkehrsmittel des öffentlichen Nahverkehrs zu nutzen und auf eine bessere Gestaltung der Fahrpläne und ihre verlässliche Einhaltung.

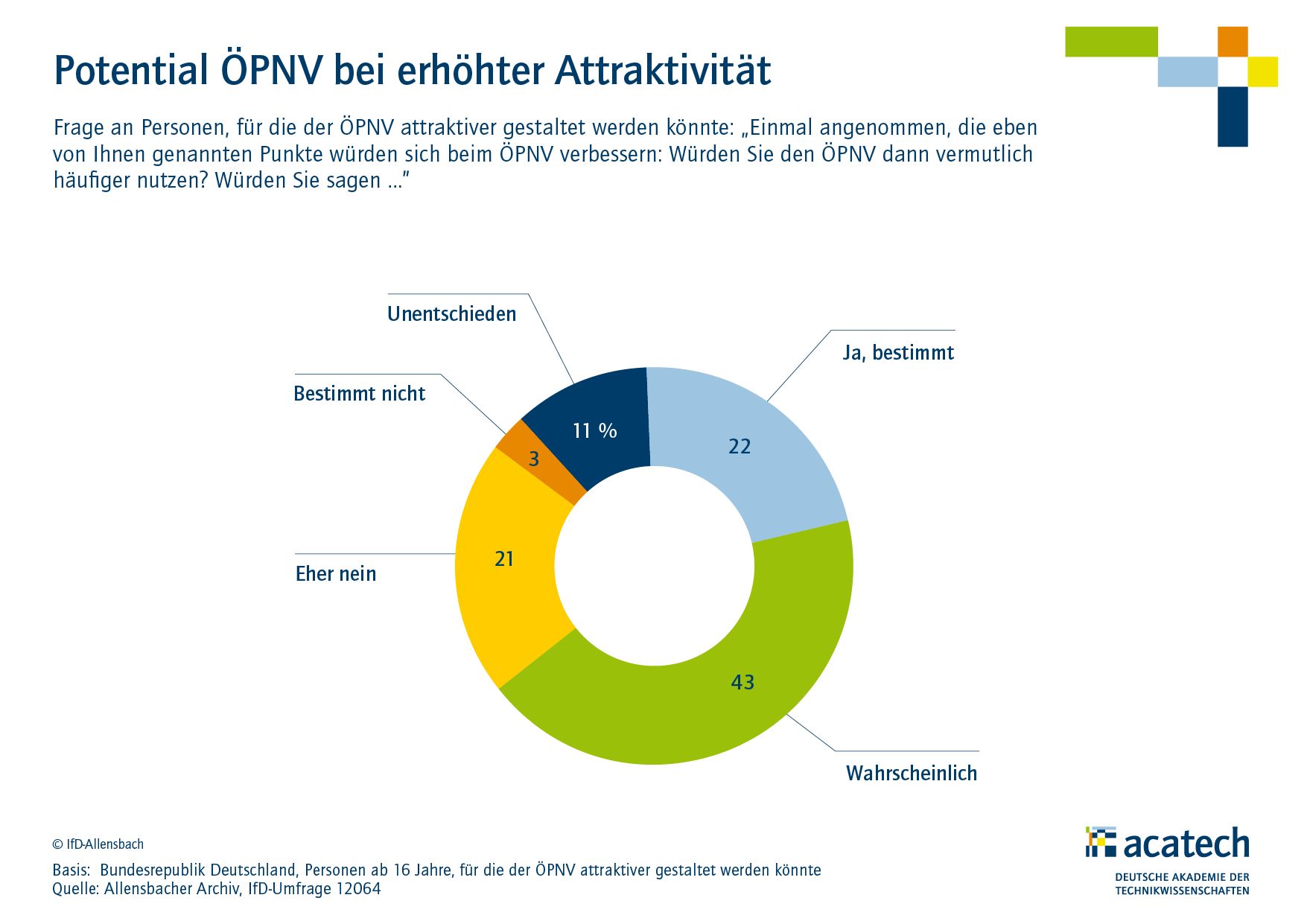

Quick read: 65 Prozent können sich vorstellen, öfter mit dem öffentlichen Nahverkehr zu fahren, wenn sich das Angebot verbessert. Das gilt vor allem für junge Menschen und für Bewohner und Bewohnerinnen von Großstädten.

Ausführliche Zusammenfassung

Insgesamt kann sich die große Mehrheit vorstellen, die Angebote des öffentlichen Nahverkehrs häufiger zu nutzen, wenn ein Teil der Verbesserungen durchgeführt wurde. Von den 87 Prozent, die Hebel zur Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs sehen, würden 22 Prozent den öffentlichen Nahverkehr bestimmt intensiver nutzen, wenn ein Teil dieser Anforderungen erfüllt wird, weitere 43 Prozent wahrscheinlich. Überdurchschnittlich fällt die Bereitschaft in den großen Städten aus sowie bei unter 30-Jährigen.

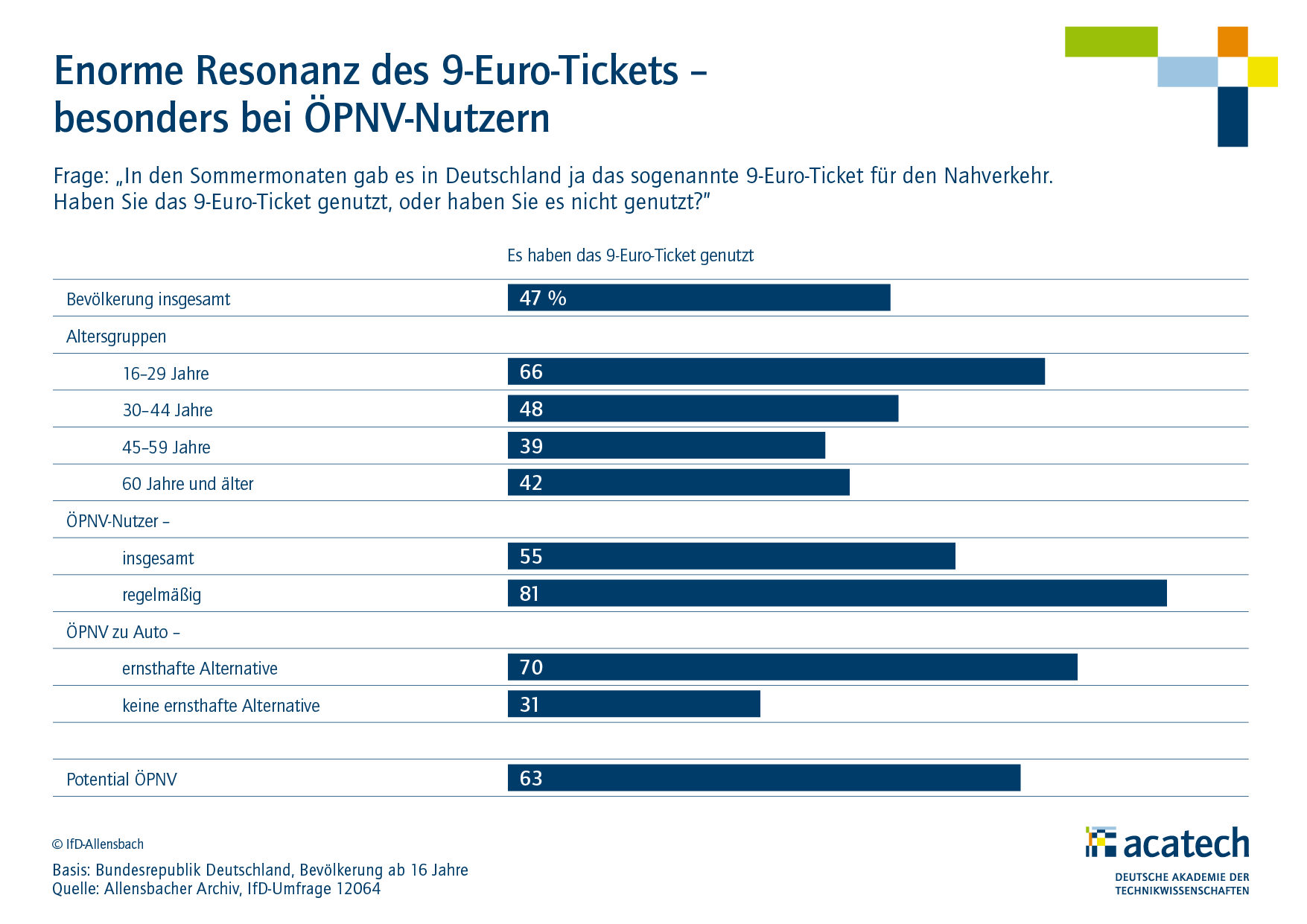

Deutschlandticket

Quick read: Das 9-Euro-Ticket war sehr beliebt. 47 Prozent der Gesamtbevölkerung haben es in Anspruch genommen, vor allem die unter 30-Jährigen und die Nutzer und Nutzerinnen des ÖPNV, von denen sich 55 Prozent das Ticket kauften.

Ausführliche Zusammenfassung

Welche Hebelwirkung Preise und Convenience haben können, hat das 9-Euro-Ticket eindrucksvoll gezeigt. Insgesamt haben 47 Prozent der Bevölkerung das 9-Euro-Ticket genutzt, weit überdurchschnittlich die Jüngeren, insbesondere die unter 30-Jährigen. Besonders intensiv wurde das Ticket allerdings von denjenigen in Anspruch genommen, die ohnehin den öffentlichen Nahverkehr regelmäßig nutzen. Von allen ÖPNV-Nutzern und -Nutzerinnen haben 55 Prozent, von den regelmäßigen Nutzern und Nutzerinnen 81 Prozent das 9-Euro-Ticket in Anspruch genommen. Von denjenigen, die bei einer Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs bestimmt oder wahrscheinlich von dessen Angeboten mehr Gebrauch machen würden, haben 63 Prozent das Ticket genutzt.

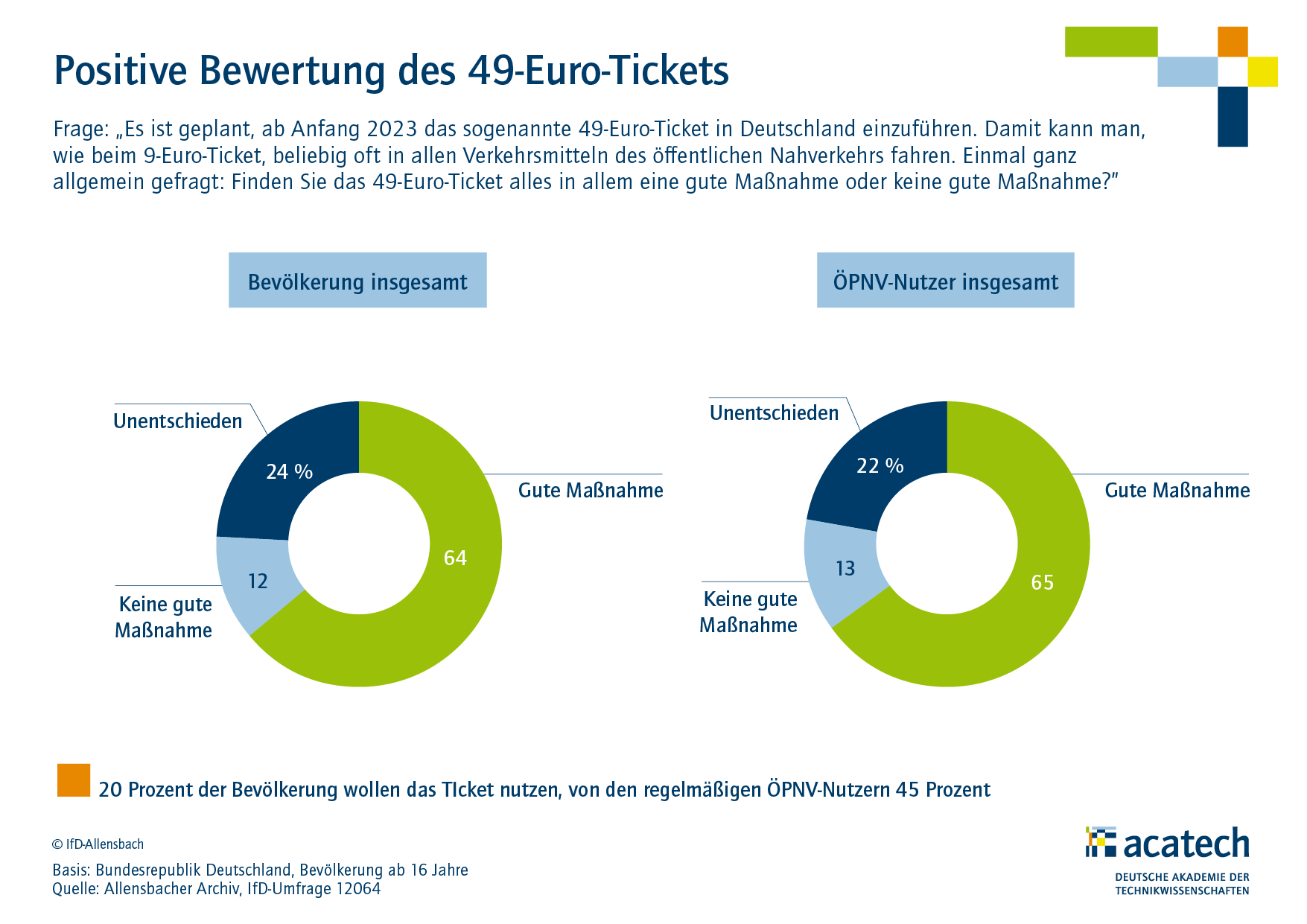

Quick read: Der deutlich höhere Preis des 49-Euro-Tickets ist für die Mehrheit keine Enttäuschung, 64 Prozent der Bevölkerung bewerten es positiv. Allerdings wollen nur 20 Prozent das Ticket auch nutzen. Bei den ÖPNV-Nutzern und -Nutzerinnen sind es 45 Prozent.

Ausführliche Zusammenfassung

Der Preis von 9 Euro erforderte Zuschüsse in Milliardenhöhe und konnte daher nur ein vorübergehendes Angebot sein. Das neue Angebot, das 2023 in Kraft treten soll, ist auf 49 Euro festgesetzt und bietet ebenfalls die Möglichkeit, damit die verschiedenen Angebote des öffentlichen Nahverkehrs in Anspruch zu nehmen. Der deutlich höhere Preis ist für die Bevölkerung keine Enttäuschung; der großen Mehrheit war durchaus bewusst, dass das 9-Euro-Ticket in keinem Verhältnis zu der angebotenen Leistung stand. Entsprechend fällt auch die Bewertung des 49-Euro-Tickets weit überwiegend positiv aus. 64 Prozent der Bevölkerung, 65 Prozent der Nutzer und Nutzerinnen des ÖPNV bewerten das 49-Euro-Ticket positiv, lediglich 12 Prozent der Bevölkerung negativ. Allerdings ist das Interesse an der Nutzung des Tickets deutlich niedriger als bei dem 9-Euro-Ticket. Immerhin 20 Prozent der Bevölkerung wollen das Ticket nutzen, weit überdurchschnittlich die regelmäßigen ÖPNV-Nutzer und -Nutzerinnen; von ihnen planen 45 Prozent, von diesem neuen Angebot Gebrauch zu machen.

Erwartungen und Wünsche

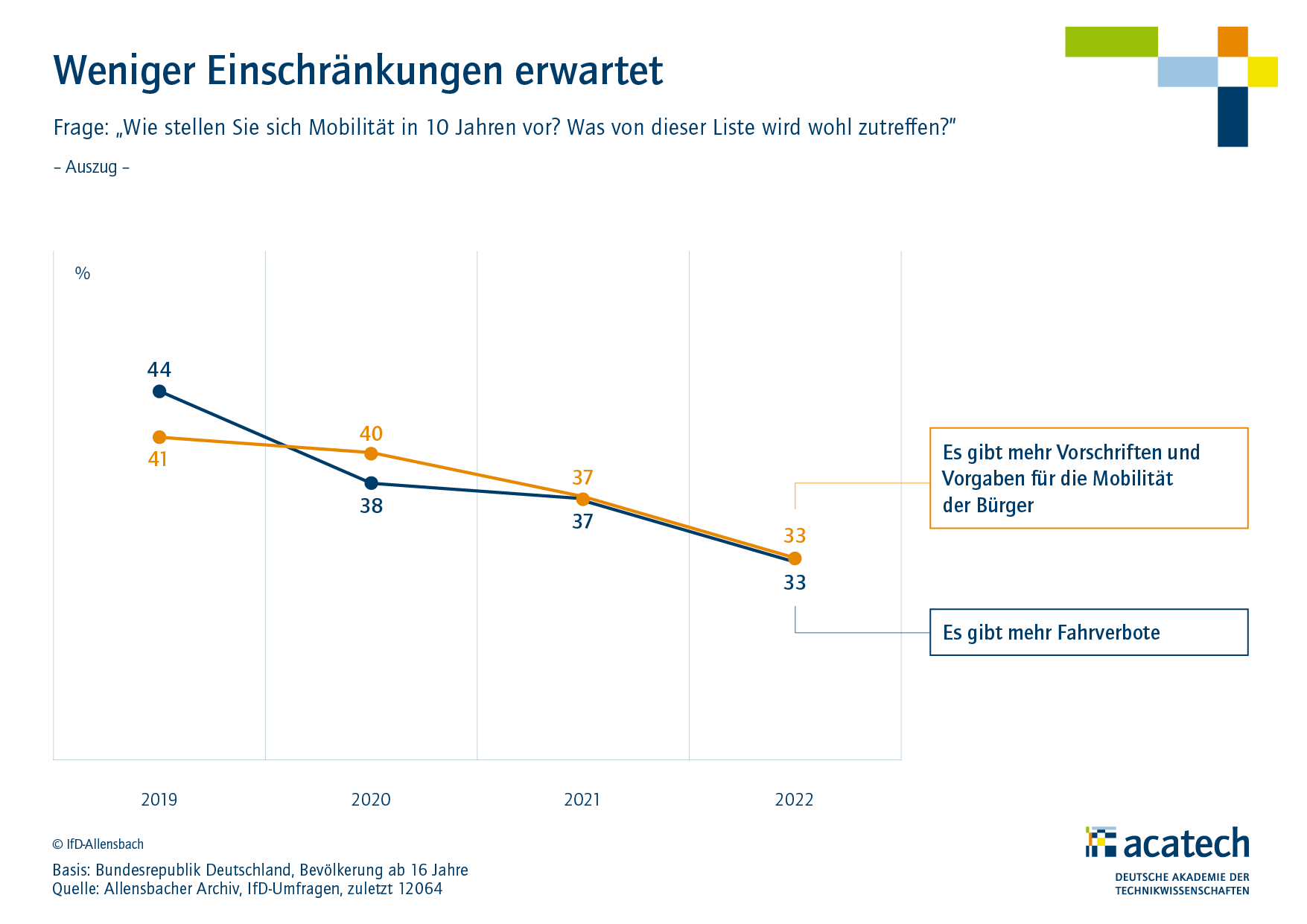

Quick read: Nur 33 Prozent der Befragten rechnen mit mehr Vorschriften und Vorgaben für ihre Mobilität oder mit mehr Fahrverboten in den nächsten 10 Jahren. Diese Erwartungen sind seit 2019 kontinuierlich zurückgegangen.

Ausführliche Zusammenfassung

Abseits der Sperrung von Innenstädten rechnet nur eine Minderheit mit weiteren Einschränkungen der individuellen Mobilität. 33 Prozent gehen davon aus, dass es immer mehr Vorschriften und Vorgaben für die Mobilität der Bürger und Bürgerinnen geben wird, ebenso viele erwarten mehr Fahrverbote. Diese Erwartungen sind interessanterweise in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen. 2019 gingen 41 Prozent der Bevölkerung davon aus, dass es künftig mehr Vorschriften und Vorgaben für die Mobilität der Bürger und Bürgerinnen geben wird, 2021 noch 37 Prozent, aktuell 33 Prozent. Die Erwartung, dass es künftig vermehrt Fahrverbote geben wird, ist im selben Zeitraum von 44 auf 33 Prozent zurückgegangen.

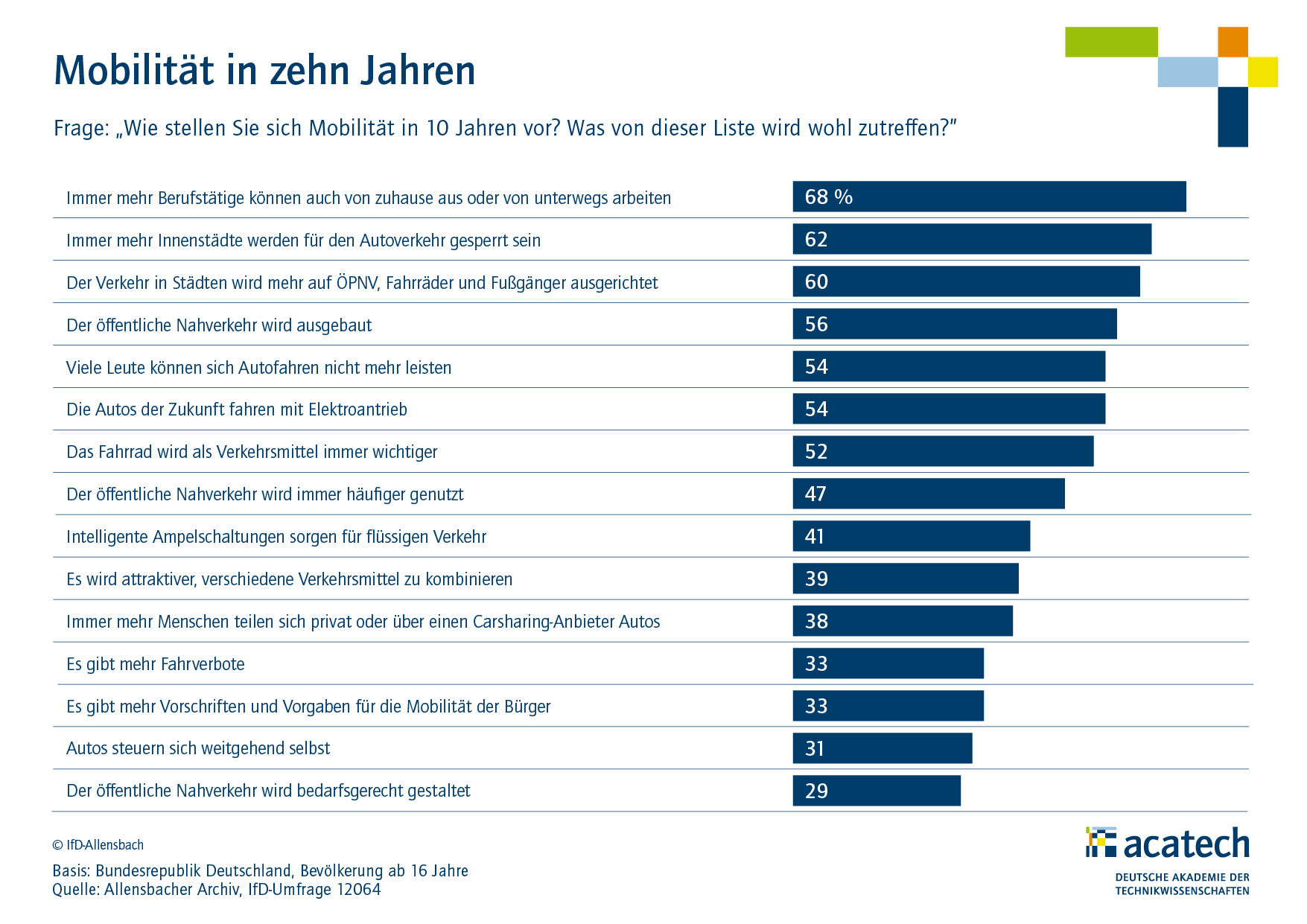

Quick read: Für die Mobilität in 10 Jahren erwarten die Befragten viele Veränderungen. Eine Mehrheit geht davon aus, dass mehr zu Hause oder mobil gearbeitet wird, Autos nicht mehr in die Innenstädte dürfen und der Verkehr auf den ÖPNV, Fahrräder und Fußgänger ausgerichtet wird.

Ausführliche Zusammenfassung

Die Bürger und Bürgerinnen gehen davon aus, dass sich die Rahmenbedingungen für Mobilität und teilweise auch die Präferenzen in den nächsten 10 Jahren gravierend verändern. Das gilt insbesondere für die Rahmenbedingungen, die für die individuellen Mobilitätsentscheidungen von großer Bedeutung sind. So erwartet die große Mehrheit, dass Homeoffice und andere Optionen des mobilen Arbeitens dazu führen, dass immer mehr Berufstätige außerhalb ihrer Arbeitsstätte arbeiten und entsprechend auch ihr Mobilitätsverhalten verändern. Die Mehrheit rechnet auch mit starken Eingriffen in den innerstädtischen Verkehr; so erwarten 62 Prozent, dass immer mehr Innenstädte für den Autoverkehr gesperrt werden, 60 Prozent eine stärkere Ausrichtung des Verkehrs in den Städten auf ÖPNV, Fahrräder sowie Fußgänger und Fußgängerinnen, 56 Prozent einen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. 54 Prozent befürchten auch, dass sich viele aufgrund gestiegener Kosten Autofahren nicht mehr leisten können. Parallel zu den erwarteten Veränderungen der Rahmenbedingungen rechnet die Mehrheit auch mit einer wachsenden Bedeutung des Fahrrads als Verkehrsmittel und mit einer intensiveren Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs. 52 Prozent der Bevölkerung gehen davon aus, dass das Fahrrad als Verkehrsmittel an Bedeutung gewinnt, 47 Prozent erwarten dies für den öffentlichen Nahverkehr; darüber hinaus rechnen 38 Prozent damit, dass Carsharing an Bedeutung gewinnen wird, sei es durch das private Teilen eines Pkw oder durch die Inanspruchnahme der Angebote von Carsharing-Anbietern.

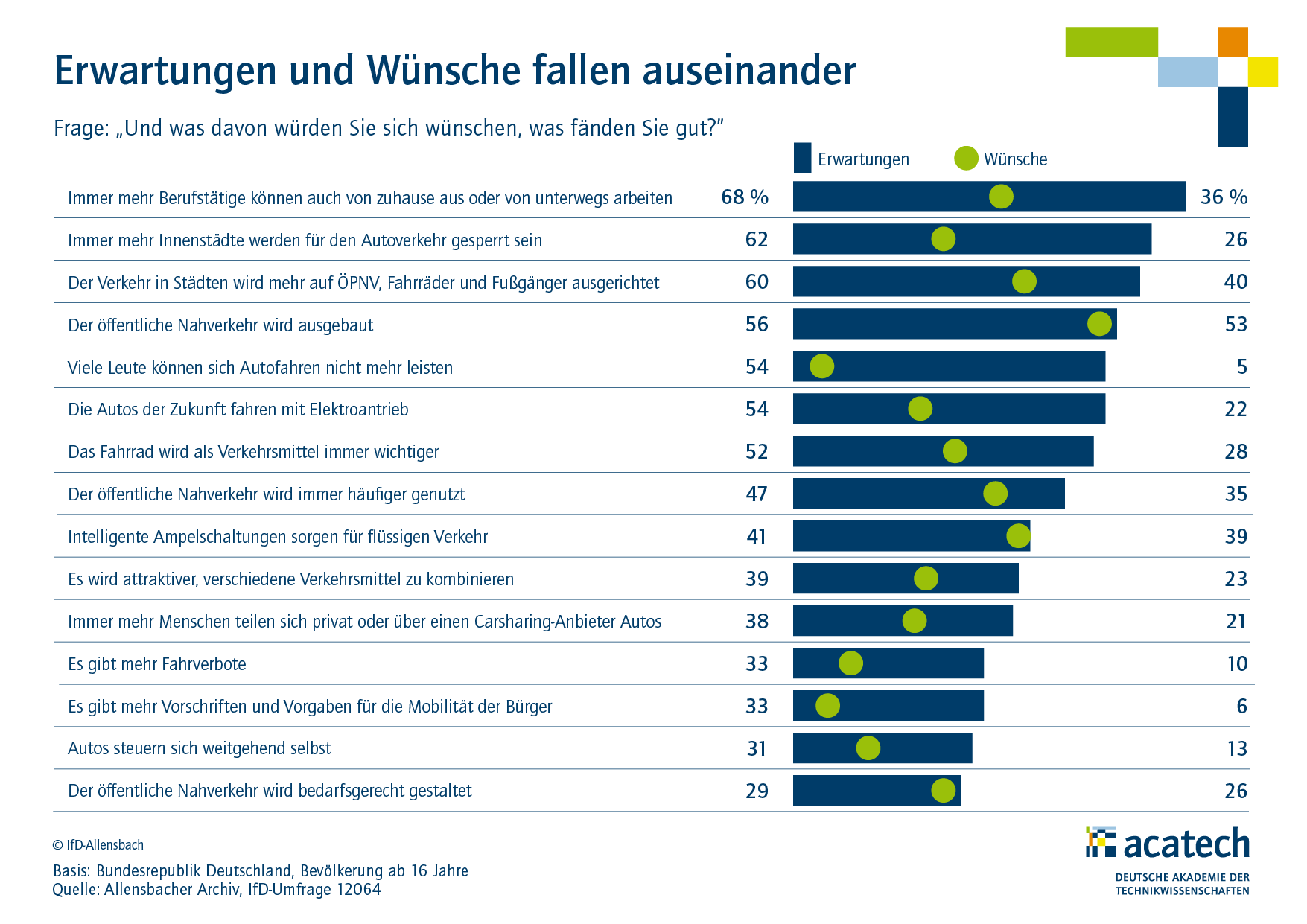

Quick read: Erwartungen und Wünsche weichen mitunter stark voneinander ab. Teilweise erwartungsgemäß, beispielsweise bei Sperrungen der Innenstädte für Autos, teilweise aber auch überraschend wie beim mobilen Arbeiten, das 68 Prozent erwarten, aber nur 36 Prozent wünschen.

Ausführliche Zusammenfassung

Die Erwartungen der Bevölkerung in Bezug auf die künftige Entwicklung der Rahmenbedingungen für Mobilität und die Mobilitätsstrukturen weichen nach wie vor gravierend von den Präferenzen der Bürger und Bürgerinnen ab. Es gibt nur drei Punkte, bei denen sich Erwartungen und Wünsche weitgehend decken. Das gilt für den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und seine bedarfsgerechte Gestaltung sowie für die Verflüssigung des Verkehrs durch intelligente Ampelschaltungen. In allen anderen Punkten fallen Erwartungen und Wünsche deutlich auseinander. Das gilt erwartungsgemäß insbesondere für die Einschätzung, dass sich viele künftig Autofahren nicht mehr leisten können, und für die Befürchtung, dass es generell mehr Vorschriften und Vorgaben für die Mobilität der Bürger und Bürgerinnen gibt. 54 Prozent der Bevölkerung erwarten, dass Autofahren künftig für einen Teil der Bevölkerung unerschwinglich wird, lediglich 5 Prozent halten dies für eine wünschenswerte Entwicklung. Mit mehr Vorschriften und Vorgaben für die individuelle Mobilität rechnen 33 Prozent, nur 6 Prozent halten dies für wünschenswert. Die vermehrte Sperrung von Innenstädten für den Autoverkehr erwarten 62 Prozent, nur 26 Prozent begrüßen diese Entwicklung. Die verstärkte Ausrichtung des Verkehrs in den Städten auf ÖPNV, Fahrrad sowie Fußgänger und Fußgängerinnen wird weitaus mehr erwartet als gewünscht: 60 Prozent erwarten, dass es dazu kommt, 40 Prozent halten dies für eine positive Entwicklung. Erwartungen und Präferenzen fallen jedoch teilweise auch bei Punkten auseinander, bei denen es nicht unbedingt zu erwarten wäre. Das gilt für die Entlastung des Verkehrs durch Homeoffice und mobiles Arbeiten, die Schaffung attraktiver Möglichkeiten, um verschiedene Verkehrsmittel miteinander zu kombinieren, die wachsende Bedeutung des Fahrrads als Verkehrsmittel und auch technologische Veränderungen wie die Umsteuerung auf Elektromobilität und die Option des autonomen Fahrens. 31 Prozent der Bevölkerung gehen davon aus, dass autonomes Fahren in 10 Jahren eine große Rolle spielt, lediglich 13 Prozent begrüßen diese Entwicklung; 54 Prozent erwarten den Siegeszug der Elektromobilität, lediglich 22 Prozent wünschen sich diese Entwicklung. Von einer wachsenden Bedeutung des Fahrrads als Verkehrsmittel gehen 52 Prozent aus, 28 Prozent halten dies für eine gute Entwicklung.

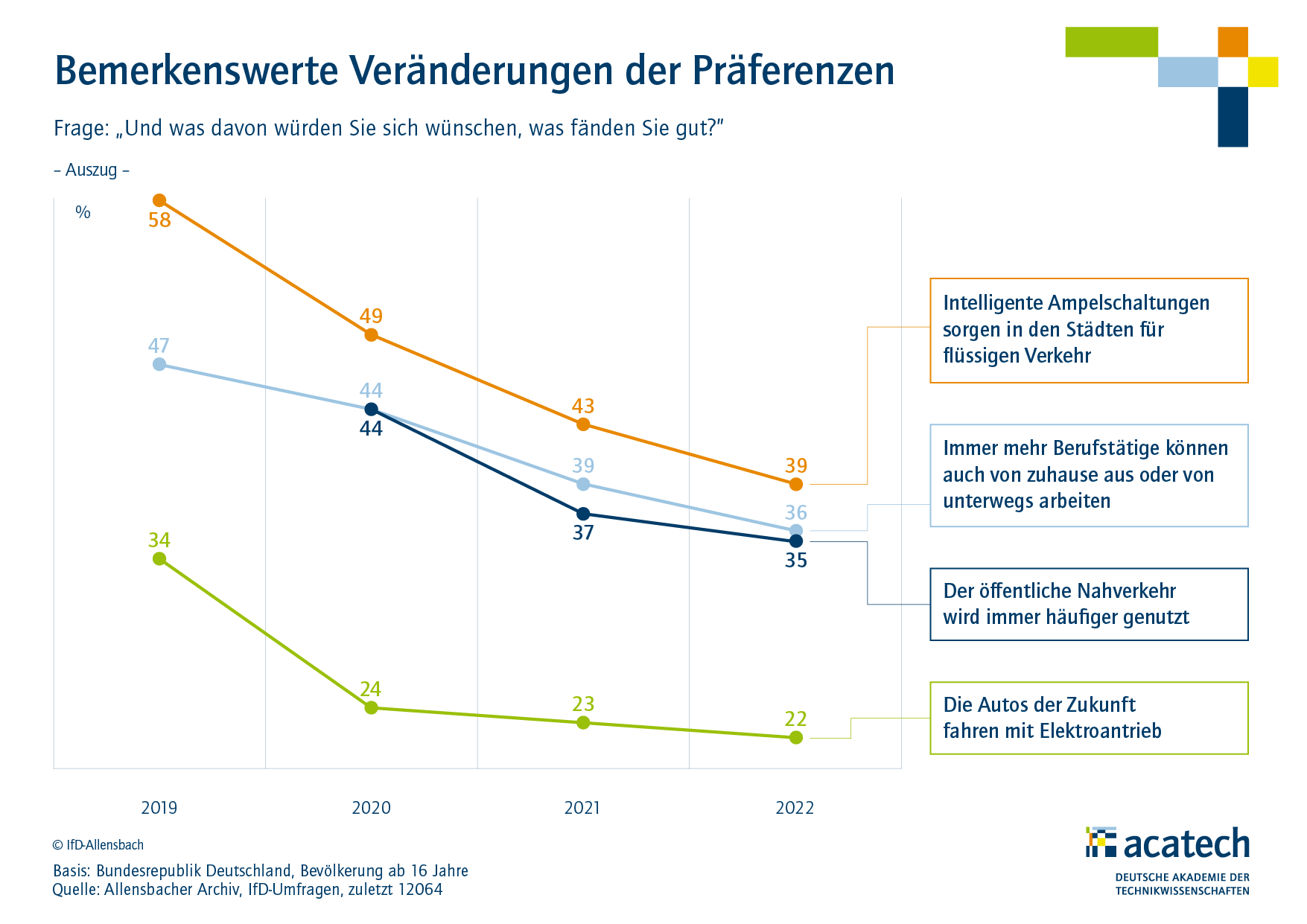

Quick read: Immer weniger Menschen begeistern sich für intelligente Ampelschaltungen (39 Prozent), für das Arbeiten im Homeoffice (36 Prozent), für die zunehmende Bedeutung des ÖPNV (35 Prozent) oder für den Umstieg auf die Elektromobilität (22 Prozent).

Ausführliche Zusammenfassung

In einigen Punkten fallen Erwartungen und Wünsche noch stärker auseinander, als dies schon in den letzten Jahren der Fall war. Dies gilt bemerkenswerterweise für die Entlastung des Verkehrs durch eine wachsende Bedeutung von Homeoffice und auch eine größere Bedeutung des öffentlichen Nahverkehrs. 2019 hielten es 47 Prozent der Bevölkerung für eine begrüßenswerte Entwicklung, dass immer mehr Berufstätige von zu Hause aus oder mobil arbeiten können, aktuell nur noch 36 Prozent. 44 Prozent begrüßten noch 2020 die Perspektive, dass der öffentliche Nahverkehr an Bedeutung gewinnt, aktuell noch 35 Prozent. Auch die Umsteuerung auf Elektromobilität wird immer weniger als verheißungsvolles Szenario gesehen. 2019 begrüßten noch 34 Prozent die Perspektive, dass sich Elektromobilität immer mehr durchsetzt, aktuell noch 22 Prozent. Besonders steil ist die Attraktivität der Vorstellung zurückgegangen, dass intelligente Ampelschaltungen in den Städten für flüssigen Verkehr sorgen. 2019 bewerteten noch 58 Prozent dieses Szenario als attraktiv, aktuell nur noch 39 Prozent. Dieser Aspekt spielt jedoch nicht nur bei den Wünschen, sondern auch bei den Erwartungen der Bevölkerung heute eine signifikant geringere Rolle als noch vor einigen Jahren. Dies mag auch damit zusammenhängen, dass die Bürger und Bürgerinnen auf diesem Gebiet kaum Fortschritte erleben.

E-Mobilität als Alternative

Quick read: Das Interesse an Elektroautos stagniert weiterhin. Nur knapp ein Viertel kann sich vorstellen, in den nächsten Jahren eines zu kaufen. Elektroautos werden vor allem von höheren sozialen Schichten gekauft, was auch daran liegt, dass es kaum gebrauchte E-Autos gibt.

Ausführliche Zusammenfassung

Schon die Wunschvorstellungen der Bevölkerung für die Weiterentwicklung der Mobilitätsangebote zeigen, dass die Umsteuerung auf Elektromobilität für die große Mehrheit kein verheißungsvolles Szenario darstellt, heute noch weniger als vor einigen Jahren. Auch wenn die Zulassungszahlen Fortschritte machen, stagniert das Potential für Elektromobile seit Jahren. Für 23 Prozent der Bevölkerung käme es in Frage, in den nächsten Jahren ein Elektroauto zu erwerben; dieses weite Potential entspricht in etwa dem Niveau der letzten beiden Jahre, liegt aber nach wie vor unter dem Interesse, das vor 10 Jahren festzustellen war. 2011 waren 28 Prozent der Bevölkerung grundsätzlich offen für den Erwerb eines Elektromobils, 2013 noch 26 Prozent. Bei dieser Trendanalyse ist allerdings zu berücksichtigen, dass mittlerweile knapp 3 Prozent der Bevölkerung ein Elektromobil besitzen bzw. nutzen können. Überdurchschnittlich aufgeschlossen sind die höheren sozialen Schichten; während sich in den schwächeren sozialen Schichten lediglich 8 Prozent die Anschaffung eines Elektromobils vorstellen können, sind es in den höheren sozialen Schichten 32 Prozent. Gleichzeitig liegt auch der derzeitige Besitz in den höheren sozialen Schichten deutlich über dem Durchschnitt, während in den schwächeren sozialen Schichten und auch in der Mittelschicht Elektromobile bisher kaum genutzt werden. Dies hat auch damit zu tun, dass sich die große Mehrheit derjenigen, die in den nächsten Jahren einen Pkw anschaffen wollen, einen Gebrauchtwagen zulegen möchte und keinen Neuwagen. Dies gilt insbesondere für die schwächeren sozialen Schichten, aber in hohem Maße auch für die Mittelschicht. Auf dem Gebrauchtwagenmarkt sind Elektromobile bisher jedoch außerordentlich rar.

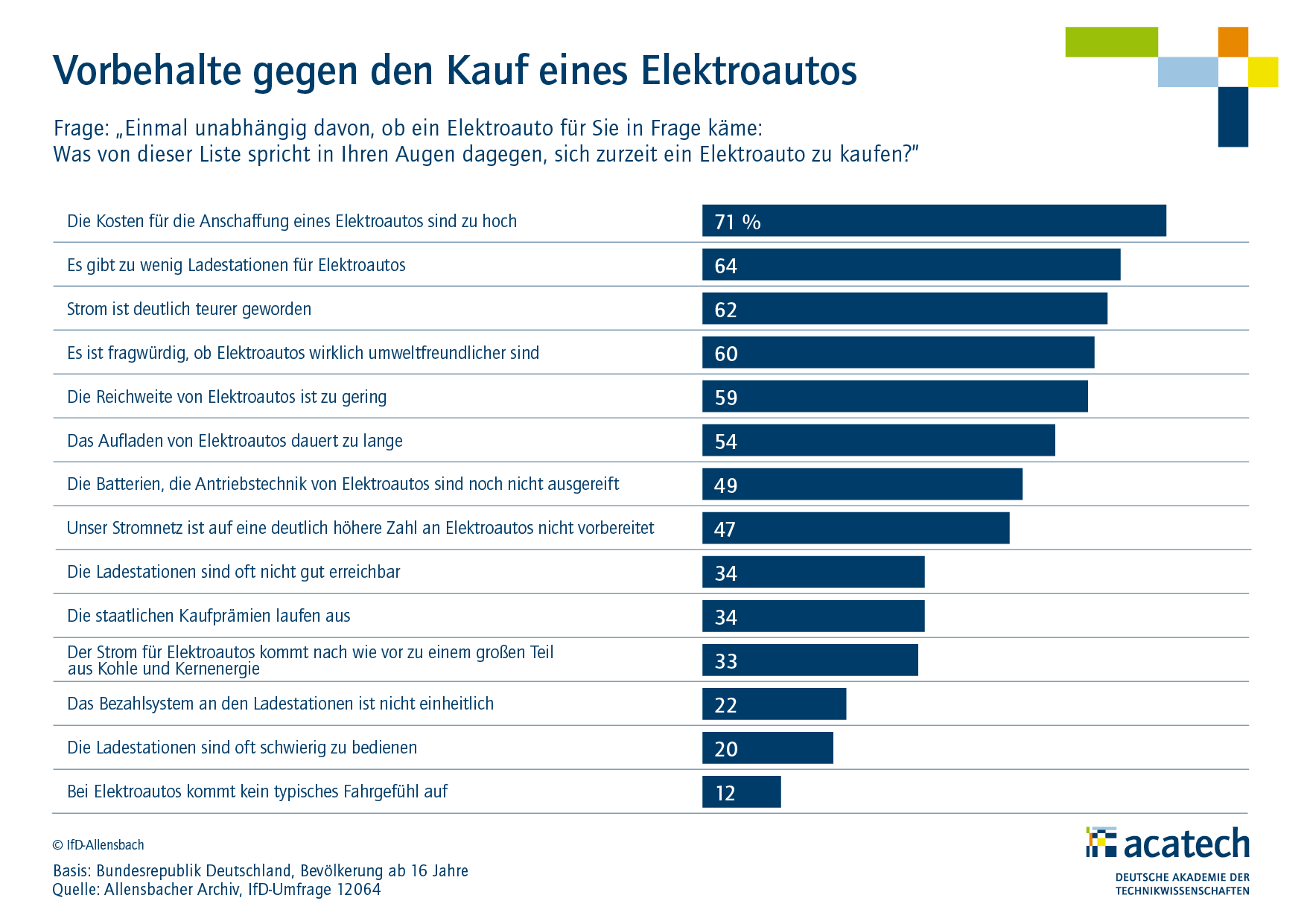

E-Mobilität: Vorbehalte

Quick read: 71 Prozent halten die Anschaffungskosten für ein E-Auto für zu hoch, 64 Prozent finden, dass es zu wenig Ladestationen gibt, und 62 Prozent, dass der Strom zu teuer ist. Interessanterweise bezweifelt eine große Mehrheit zudem die Umweltbilanz der Elektroautos.

Ausführliche Zusammenfassung

Das stagnierende Interesse hat mehrere Gründe. Vor allem werden Bedenken wegen der hohen Kosten angemeldet, die sich neuerdings nicht nur auf die Anschaffungskosten beziehen, sondern auch auf die Entwicklung der Strompreise. Für 71 Prozent der Bevölkerung sprechen die Anschaffungskosten gegen ein Elektromobil, für 62 Prozent auch die Erhöhung der Strompreise. Darüber hinaus gilt die Ladeinfrastruktur als unzureichend, der Ladevorgang als zu lang, die Reichweite von Elektromobilen als zu gering, und es werden auch Bedenken angemeldet, ob das Stromnetz auf eine deutlich höhere Zahl an Elektromobilen vorbereitet ist. 64 Prozent führen gegen den Kauf eines Elektromobils ins Feld, dass die Ladeinfrastruktur noch unzureichend ist, 54 Prozent, dass der Aufladevorgang zu lange dauert, 47 Prozent, dass das Stromnetz auf eine deutlich höhere Zahl an Elektromobilen noch nicht vorbereitet ist. 59 Prozent halten auch die Reichweite von Elektroautos nach wie vor für zu gering. Auch die Veränderung der staatlichen Kaufprämien zeigt Wirkung: 34 Prozent der Bevölkerung führen gegen den Kauf eines Elektromobils ins Feld, dass die staatlichen Kaufprämien auslaufen bzw. sich vermindern. Besonders bemerkenswert ist jedoch, dass die große Mehrheit der Bevölkerung nach wie vor bezweifelt, dass die Umweltbilanz der Elektromobilität zufriedenstellend ist. 60 Prozent halten es für fragwürdig, ob Elektromobile wirklich umweltfreundlicher sind als andere Antriebstechnologien. Diese Vorbehalte halten sich seit Jahren völlig stabil.

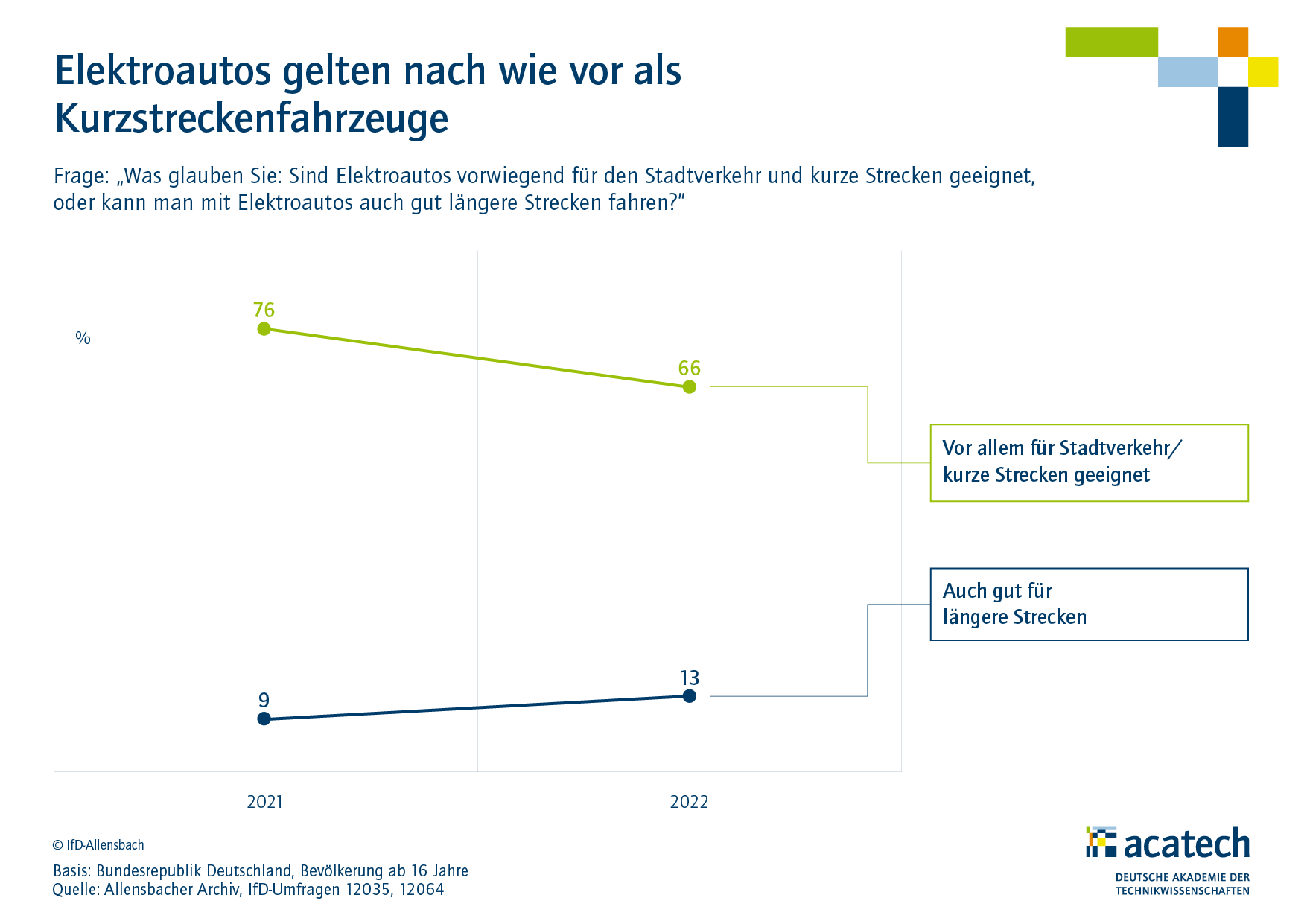

E-Mobilität: Reichweite

Quick read: Elektroautos gelten bei einer Mehrheit von 66 Prozent nach wie vor als Kurzstreckenfahrzeug, nicht zuletzt, weil es aus Sicht der Befragten zu wenig Ladestationen gibt und weil viele Bedenken bezüglich der Reichweite von E-Autos haben.

Ausführliche Zusammenfassung

Die aus der Sicht der Bevölkerung unbefriedigende Ladeinfrastruktur führt in Verbindung mit den Vorbehalten gegen eine zu geringe Reichweite dazu, dass Elektromobile nach wie vor in erster Linie als Kurzstreckenfahrzeuge gesehen werden. 66 Prozent halten Elektromobile vorwiegend für den Stadtverkehr und kurze Strecken geeignet, lediglich 13 Prozent auch gut für längere Strecken. Zwar hat sich diese Einschätzung in den letzten anderthalb Jahren begrenzt verändert; so ist der Anteil, der in Elektromobilen in erster Linie Kurzstreckenfahrzeuge sieht, in diesem Zeitraum von 76 auf 66 Prozent zurückgegangen. Nach wie vor gelten Elektromobile dadurch jedoch bei der großen Mehrheit als eine Option, die man höchstens als Zweitwagen in Erwägung ziehen könnte.

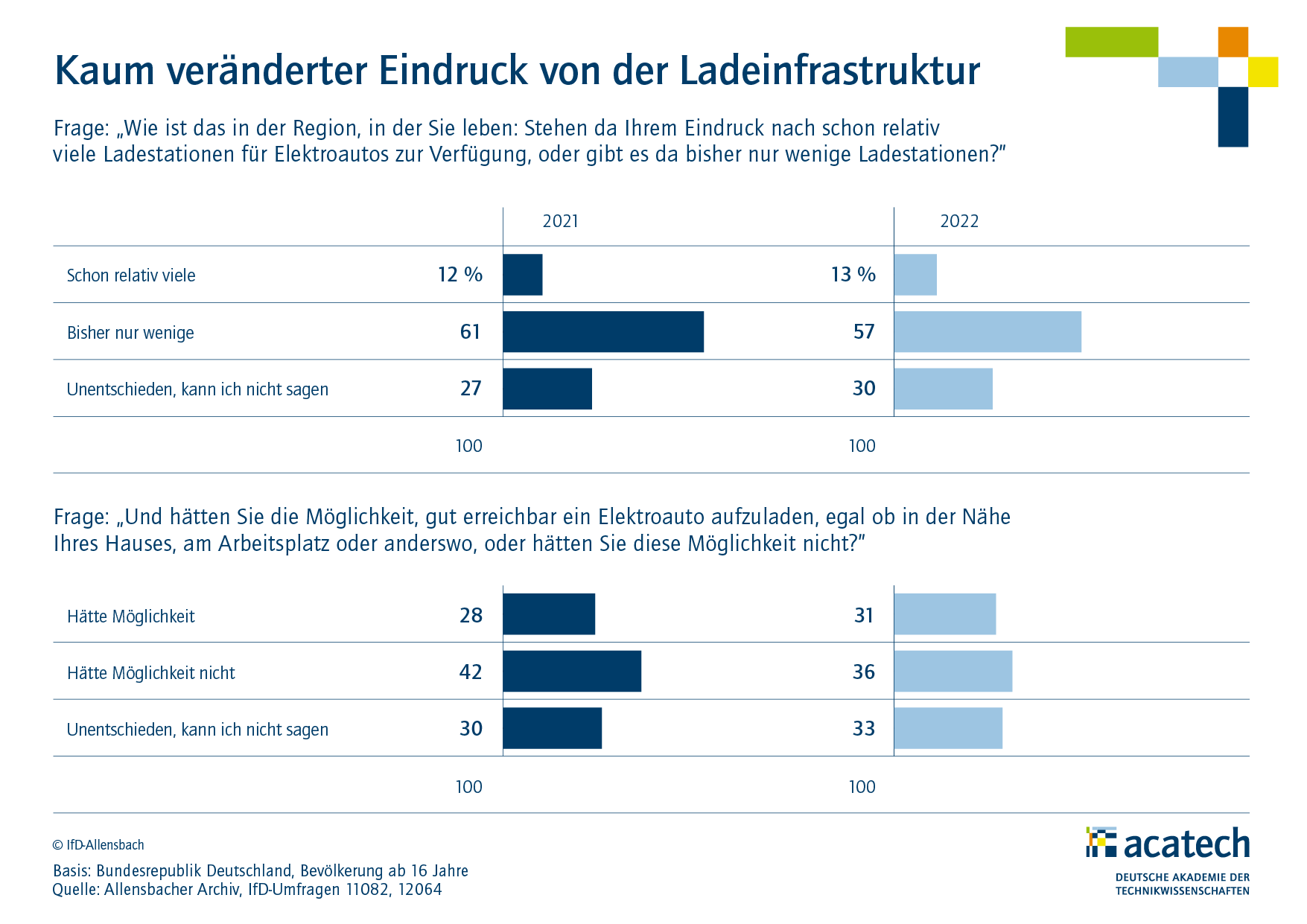

E-Mobilität: Ladeinfrastruktur

Quick read: 57 Prozent der Menschen finden, dass es in ihrer Region bislang nur wenige Ladestationen für E-Autos gibt. Ein erheblicher Teil der Bevölkerung scheint sich gar nicht mit der Ladeinfrastruktur zu befassen.

Ausführliche Zusammenfassung

Fortschritte bei der Reichweite allein werden nicht ausreichen, um diese Bedenken auszuräumen. Vielmehr ist ein konsequenter Ausbau der Ladeinfrastruktur notwendig, um das Image der Elektromobilität zu verändern. Die Bilanz der Infrastruktur in der eigenen Region hat sich in den letzten anderthalb Jahren kaum verändert. 2021 zogen 12 Prozent der Bevölkerung die Bilanz, dass es in ihrer Region relativ viele Ladestationen für Elektromobile gibt, aktuell sind davon 13 Prozent überzeugt. Immerhin 31 Prozent hätten die Möglichkeit, gut erreichbar ein Elektroauto aufzuladen, sei es in der Nähe des eigenen Hauses, am Arbeitsplatz oder bei Einkäufen; dies bedeutet gegenüber dem Sommer 2021 einen Anstieg um 3 Prozentpunkte. Viele trauen sich allerdings auch kein Urteil zu. Das gilt für 33 Prozent der Bevölkerung, ein Indiz, dass sich ein erheblicher Teil der Bevölkerung mit diesem Thema nicht näher beschäftigt. Diejenigen, für die die Anschaffung eines Elektromobils grundsätzlich in Frage kommt, bewerten die Ladeinfrastruktur in ihrer Umgebung wesentlich positiver. Von ihnen ziehen 47 Prozent die Bilanz, dass sie gut erreichbar ein Elektromobil aufladen könnten, während 34 Prozent dafür keine Möglichkeit sehen und nur knapp jeder Fünfte sich kein Urteil zutraut.

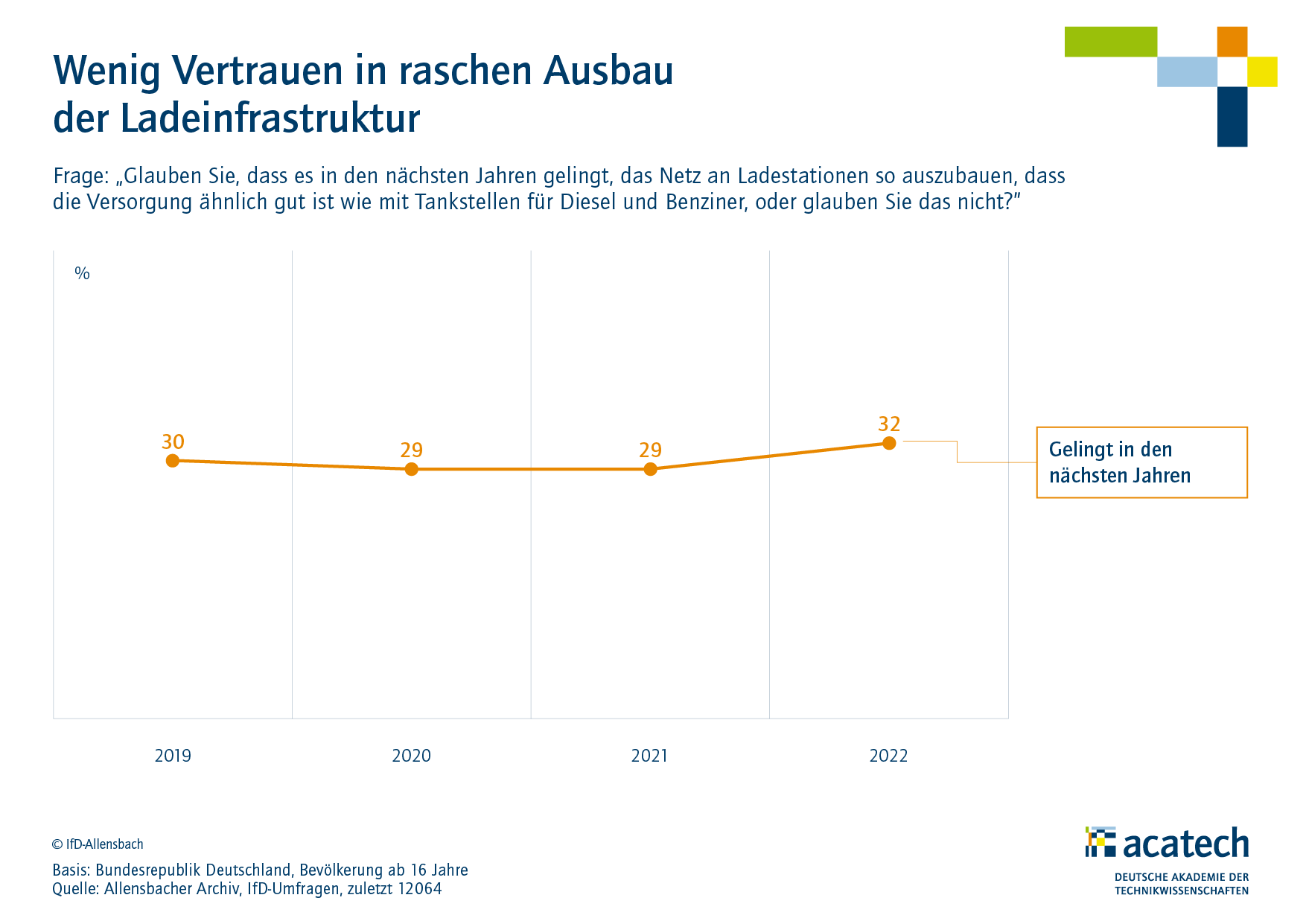

Quick read: Nur 32 Prozent der Bevölkerung glauben, dass die Ladeinfrastruktur in den kommenden Jahren rasch ausgebaut wird. 2021 waren es 29 Prozent.

Ausführliche Zusammenfassung

Hybrid-Fahrzeuge

Quick read: Für die Mehrheit derjenigen, die ein Hybrid-Fahrzeug haben oder sich eines kaufen möchten, ist vor allem die Reichweite entscheidend. 82 Prozent fühlen sich bei längeren Strecken mit einem Hybrid-Auto sicherer.

Ausführliche Zusammenfassung

Die noch überwiegend kritische Einschätzung der Ladeinfrastruktur wie auch der Reichweite von reinen Elektromobilen prägt die Haltung zu Hybrid-Fahrzeugen. Besitzer und Besitzerinnen von Hybrid-Fahrzeugen und Personen, für die die Anschaffung eines Hybrid-Fahrzeuges in Betracht kommt, führen dafür vor allem das Argument ins Feld, dass man sich damit als Fahrer bei längeren Strecken sicherer fühlt. Aus diesem Grund bewerten auch 59 Prozent dieses Kreises eine Kombination aus Verbrennungs- und Elektroantrieb als optimale Kombination. Immerhin 43 Prozent sehen ein Hybrid-Fahrzeug jedoch auch als guten Einstieg in die Elektromobilität; 42 Prozent schätzen darüber hinaus die Kosten eines Hybridwagens günstiger ein als den Kauf eines reinen Elektromobils.

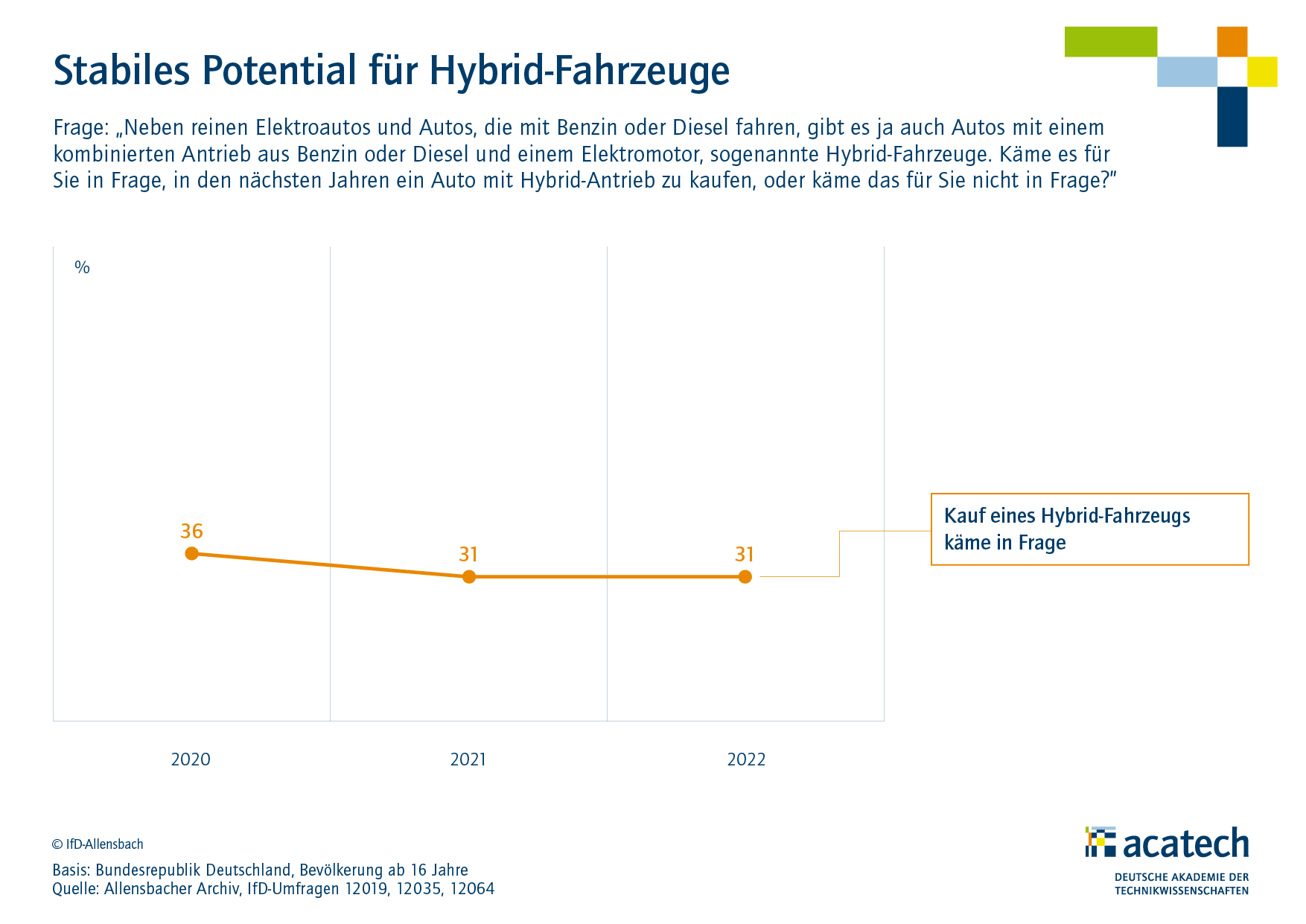

Quick read: Das Potential für Hybrid-Autos stagniert und ist nur begrenzt größer als das für Elektroautos. Wie im Vorjahr können sich 31 Prozent der Bevölkerung vorstellen, ein Hybrid-Fahrzeug zu kaufen.

Ausführliche Zusammenfassung

Auch das weite Potential für Hybrid-Fahrzeuge stagniert jedoch und ist nur begrenzt größer als das Potential für Elektromobile. Für 31 Prozent der Bevölkerung käme ein Wagen mit einem kombinierten Antrieb aus Verbrenner und Elektromotor in Betracht. Dieser Anteil entspricht dem weiten Potential, das im letzten Jahr gemessen wurde, und liegt unter dem Niveau von 2020. Überdurchschnittlich offen für die Anschaffung eines Hybridautos sind die mittlere Generation, insbesondere die 45- bis 59-Jährigen, die Angehörigen der Mittelschicht, Berufstätige und Männer. Das weite Potential für Hybridmobile überschneidet sich in beträchtlichem Umfang mit dem Potential für Elektromobile. Von denjenigen, für die die Anschaffung eines reinen Elektromobils in Betracht kommt, sind 53 Prozent auch offen für die Anschaffung eines Hybridwagens.

Mobilität und Politik

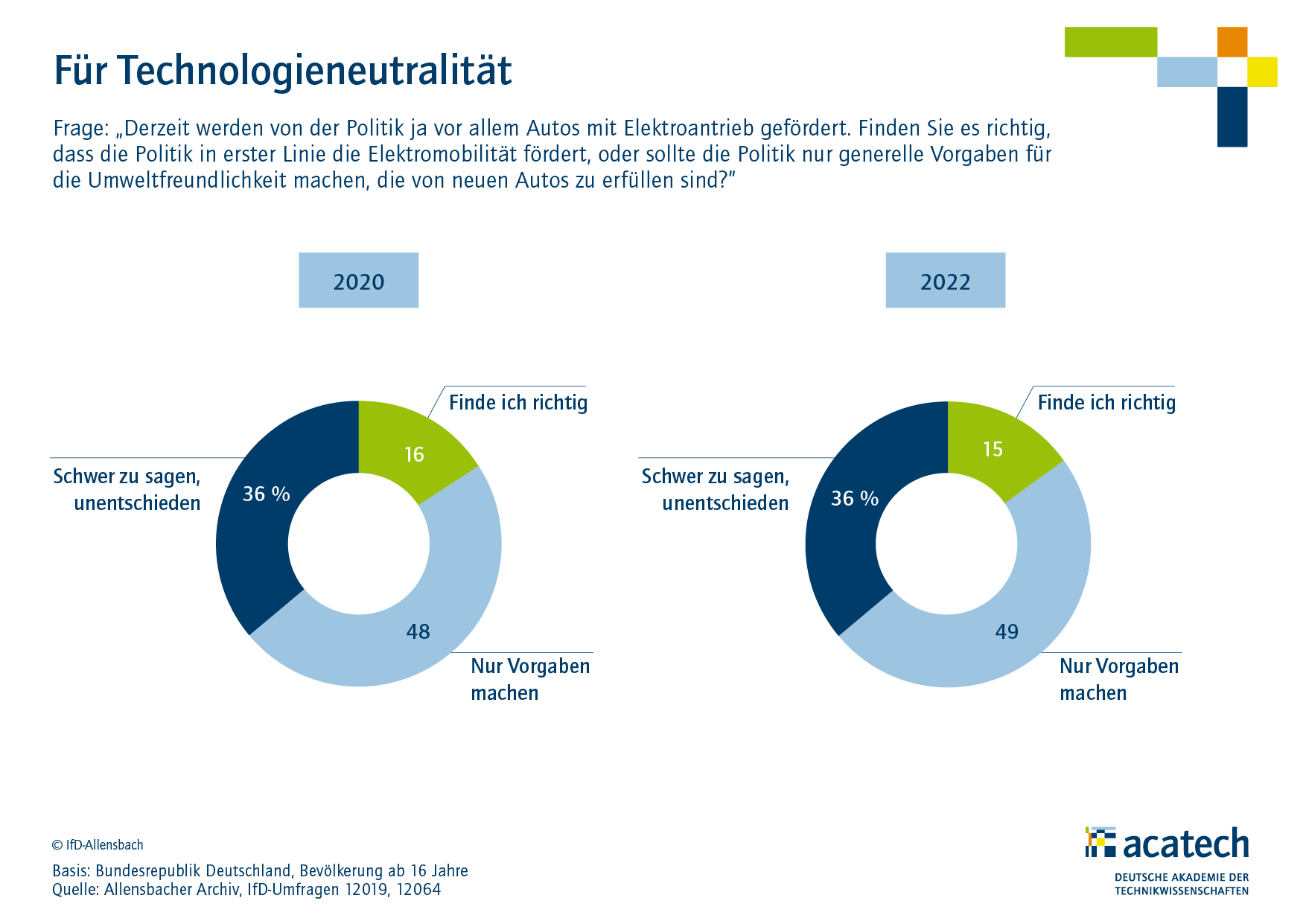

Quick read: Nach wie vor ist eine knappe Hälfte der Bevölkerung für Technologieneutralität. 49 Prozent finden, der Staat solle nur generelle Vorgaben zur Umweltverträglichkeit neuer Autos machen. Nur 15 Prozent befürworten, dass die Politik vor allem die Elektromobilität fördert.

Ausführliche Zusammenfassung

Die staatliche Fokussierung auf Elektromobilität wird nach wie vor von der Bevölkerung überwiegend kritisch gesehen. Lediglich 15 Prozent der Bevölkerung finden es richtig, dass die Politik in erster Linie die Elektromobilität fördert; 49 Prozent vertreten demgegenüber die Position, der Staat solle nur generelle Vorgaben für die Umweltverträglichkeit neuer Pkws machen, sich aber nicht auf eine Technologie festlegen. 36 Prozent der Bevölkerung trauen sich hier nach wie vor kein Urteil zu. Insgesamt hat sich die Haltung der Bevölkerung in dieser Frage über die letzten Jahre hinweg praktisch nicht verändert.

Digitalisierung und Mobilität

Quick read: Ein Großteil der Bevölkerung interessiert sich für digitale Innovationen im Verkehr, die Informationen in Echtzeit übermitteln oder die kombinierte Nutzung verschiedener Verkehrsmittel ermöglichen.

Ausführliche Zusammenfassung

Besonders großen Nutzen verspricht sich die Bevölkerung von verbesserten Informationen über Verkehrsrouten und -störungen. So interessieren sich zwei Drittel der Bevölkerung für Staumeldungen, die in Echtzeit erfolgen, 58 Prozent für Informationen über Verkehrsstörungen, die sowohl an Pkws wie den öffentlichen Nahverkehr weitergeleitet werden, 60 Prozent für Navigationsgeräte, die sowohl alternative Routen wie auch alternative Verkehrsmittel vorschlagen. Für jeden Zweiten ist die Vorstellung attraktiv, dass der Verkehrsfluss in den Städten durch intelligente Ampelschaltungen und Vorschläge für alternative Routen verbessert wird. Auf ähnlich großes Interesse stoßen Informationen über freie Parkplätze, die in Echtzeit erfolgen.

Auch die Optimierung des öffentlichen Nahverkehrs durch Digitalisierung und Vernetzung trifft auf großes Interesse. So versprechen sich 40 Prozent der Bevölkerung Vorteile davon, wenn es gelänge, die Zahl der Passagiere in öffentlichen Verkehrsmitteln digital zu erfassen, um bei Bedarf zusätzliche Busse und Bahnen einzusetzen; ebenso viele interessieren sich für eine App, die regelmäßig aktuelle Informationen zu Fahrzeiten, Verspätungen und der Auslastung im öffentlichen Nahverkehr liefert. Von den regelmäßigen Nutzern des öffentlichen Nahverkehrs interessiert sich die Mehrheit für derartige verbesserte Informationsmöglichkeiten. Auch Intermodalität interessiert in mehrfacher Hinsicht. So versprechen sich 54 Prozent der Bevölkerung Vorteile von Tickets, die die Kombination verschiedener Verkehrsmittel ermöglichen; jeder Dritte interessiert sich für die Option, über eine Internetseite oder App Reisen mit verschiedenen Verkehrsmitteln zu organisieren und zu buchen und generell Reiseplanungen und -buchungen durchgängig digital abzuwickeln.

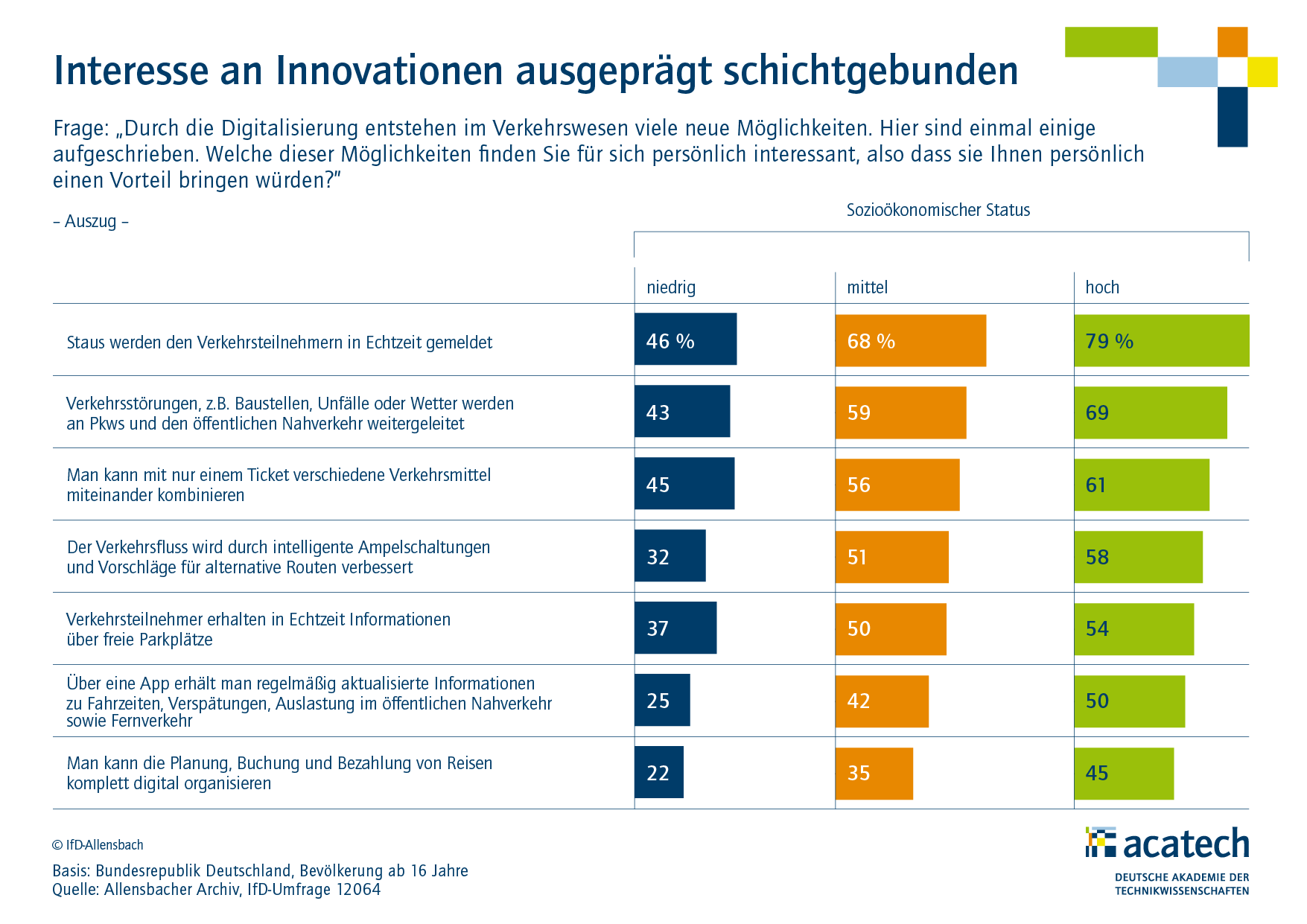

Quick read: Schwächere soziale Schichten versprechen sich deutlich weniger von digitalen Innovationen als höhere soziale Schichten. Das liegt wohl auch daran, dass erstere von der fortschreitenden Digitalisierung und Vernetzung insgesamt weniger profitieren.

Ausführliche Zusammenfassung

Die Haltung zu digitalen Innovationen ist ausgeprägt schichtgebunden; die schwächeren sozialen Schichten versprechen sich von allen diskutierten Innovationen im Verkehrssektor weniger Vorteile als die Mittelschicht und insbesondere die höheren sozialen Schichten. Das gilt sowohl für die Verbesserung der Informationen über die Verkehrssituation wie auch für digitale Innovationen, die für einen flüssigeren Verkehr in den Städten sorgen, Informationen über freie Parkplätze liefern, digitale Planungen und Transaktionen ermöglichen, wie für die Schaffung besserer Voraussetzungen für Intermodalität. So versprechen sich in den schwächeren sozialen Schichten 43 Prozent persönliche Vorteile von einer verbesserten Information über Verkehrsstörungen, die sowohl an Pkws wie den öffentlichen Nahverkehr weitergeleitet werden, in den höheren sozialen Schichten dagegen 69 Prozent. Eine App, die regelmäßig aktualisierte Informationen zu Fahrzeiten, Verspätungen oder der Auslastung im öffentlichen Nahverkehr liefert, interessiert 25 Prozent in den schwächeren sozialen Schichten, 50 Prozent in den höheren sozialen Schichten.

Untersuchungen belegen, dass sich sowohl der berufliche wie der private Alltag in den schwächeren sozialen Schichten durch Digitalisierung und Vernetzung weitaus weniger verändert hat als in der Mittelschicht und insbesondere den höheren sozialen Schichten. Damit profitieren die schwächeren sozialen Schichten auch weitaus weniger von der fortschreitenden Digitalisierung und Vernetzung. Diese Auseinanderentwicklung findet bisher viel zu wenig Beachtung.