Deutsche Expertengruppe in Down Under: Wie können wir die Energiewende gemeinsam mit Australien gestalten?

Berlin, 2. Oktober 2019

Auf der ganzen Welt treiben Länder die Energiewende voran – auf ganz unterschiedliche Weise. So hat man beispielsweise in Australien eine nationale Wasserstoffstrategie auf den Weg gebracht, mit deren Hilfe man den großen Energiebedarf der ostasiatischen Länder bedienen und den heimischen Verkehrssektor von fossilen Energieträgern unabhängiger machen will. Über diese Strategie, den Stand der Energieforschung in Down Under und mögliche Kooperationen informierte sich nun eine deutsche Delegation während eines von acatech und dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) organisierten Aufenthalts.

In Deutschland hat sich die Energiewende in den letzten Jahren insbesondere auf den Stromsektor fokussiert: Dort stammt heute bereits über ein Drittel des verbrauchten Stroms aus erneuerbaren Energien. Um den erneuerbar produzierten Strom auch in den Sektoren Wärme und Verkehr zu nutzen, muss die Kopplung der einzelnen Sektoren weiter vorangetrieben werden. Dafür sind wiederum Power-to-X-Anwendungen notwendig, also Anwendungen, die zur Speicherung und sektorübergreifen Nutzung von Strom geeignet sind – und für diese müssen große Mengen Wasserstoff produziert werden.

Australien möchte dessen Erzeugung mit Hilfe einer nationalen Wasserstoffstrategie forcieren. Um sich darüber zu informieren und den Stand der Energieforschung in Down Under kennenzulernen, hat acatech zusammen mit dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) Mitte September eine Delegationsreise durchgeführt. Auf der fünftägigen Reise mit Stationen in Sydney, Canberra und Melbourne gewannen die Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft und Medien einen Eindruck von den wichtigsten Energiethemen in Australien, erhielten tiefe Einblicke in die Motivation hinter der nationalen Wasserstoffstrategie und diskutierten über Kooperationsmöglichkeiten.

Sydney (16. September)

In Sydney, der ersten Station der Reise, drehte sich alles um die alternative Herstellung von Wasserstoff und Bio-Kraftstoffen. Zunächst gab ein Besuch bei Jemena, Australiens größtem Gasversorger, Aufschluss über Möglichkeiten der Einspeisung von Bio-Methan und Wasserstoff ins Gasnetz. Mit Vertreterinnen und Vertretern der Hazer Group sprach die Delegation anschließend über die Methanpyrolyse. Bei diesem Verfahren wird aus Methan und Eisenerz über die Pyrolyse Wasserstoff gewonnen, mit einem graphitähnlichen Stoff als Nebenprodukt. Der Kohlenstoff ist damit zum großen Teil gebunden und kann z.B. in der Herstellung von Lithium-Ionen-Akkus verwendet werden. Dazu besuchte die Delegation eine Pilotanlage von Licella Holdings, die in einem hydrothermischen Reaktor alle Arten von Plastik in Bio-Rohöl umwandelt. Mit ihrer Technologie kann Licella einen entscheidenden Beitrag zur Circular Economy leisten.

Canberra (17. – 18. September)

In Canberra führte die Delegation intensive Gespräche über eine mögliche Wasserstoff-Forschungskooperation mit dem Department of the Environment and Energy (DoEE), der Australian Renewable Energy Agency (ARENA), Evoenergy, Chief Scientist Dr. Alan Finkel und der Hydrogen Taskforce sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Australian National University (ANU). Im Rahmen einer solchen Kooperation könnte geklärt werden, wie und unter welchen ökonomischen und betriebswirtschaftlichen Voraussetzungen eine Lieferkette von grünem Wasserstoff zwischen beiden Ländern etabliert werden kann. Deutschland würde hier auf dem australischen Markt mit China, Japan und Südkorea konkurrieren, die alle großskalige Lieferketten mit Australien beabsichtigen.

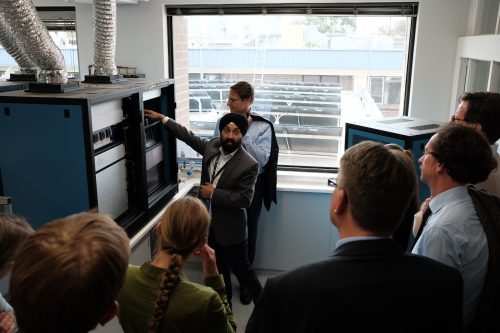

Melbourne (18. – 20. September)

In Melbourne, der letzten Station der Reise, nahm die Delegation am Australian-German Energy Symposium teil und vertiefte Gespräche mit Mitgliedern der Australian Academy of Science and Technology und Siemens Australien über eine australische Vision mit 200 Prozent erneuerbaren Energien. Schließlich stellten Vertreterinnen und Vertreter von Kawasaki Heavy Industries und der Landesregierung des Bundesstaates Victoria ein gemeinsames Wasserstoffexport-Projekt im Latrobe Valley vor, bei dem aus Kohle Wasserstoff hergestellt und in flüssiger Form nach Japan verschifft werden soll. Die CO2-Emissionen sollen dabei langfristig unterirdisch gespeichert werden. Über eine andere Transportform des Wasserstoffs, nämlich Ammoniak, sprach die Delegation zum Abschluss der Reise mit der Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) sowie der Monash University.

Um einen Bezug zur hiesigen Forschung herzustellen und Netzwerke vor Ort zu fördern, fanden Veranstaltungen mit dem deutschen Generalkonsulat und der Botschaft statt. Zudem begleiteten Vertreterinnen und Vertreter der deutschen Botschaft die Delegation auf allen Terminen.

Über das Projekt

Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Kooperationsprojekt zwischen acatech und dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) wird von Holger Lösch (BDI) und Robert Schlögl (Max-Planck-Gesellschaft) geleitet. Dabei wird im Rahmen von Delegationsreisen untersucht, welche Ansätze es zur Transformation der Energiesysteme in ausgewählten G20-Staaten gibt und welche Chancen sich daraus für Deutschland ergeben. Nach dem von Staatssekretär Georg Schütte (BMBF) geleiteten USA-Besuch im Frühjahr 2017 und der Reise nach China, Japan und Südkorea im März 2018, war dies die dritte Delegationsreise des Projekts. Die Ergebnisse werden systematisch aufgearbeitet und im Februar 2020 auf einer Abschlussveranstaltung vorgestellt.