Mobilitätsmonitor 2024: Alle Ergebnisse

Seit 2019 untersucht das Institut für Demoskopie (IfD) Allensbach im Auftrag von acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften die Mobilität in Deutschland. Der repräsentative Mobilitätsmonitor macht deutlich, dass die Deutschen Anstrengungen im Klimaschutz weiterhin für wichtig halten. Die Einschätzung, dass Maßnahmen im Energie- und Mobilitätssektor einen Beitrag zur Verringerung der Klimabelastung leisten können, teilen heute aber weniger Menschen als noch in den Vorjahren.

Vorstellungen von den wirksamen Hebeln für mehr

Klimaschutz

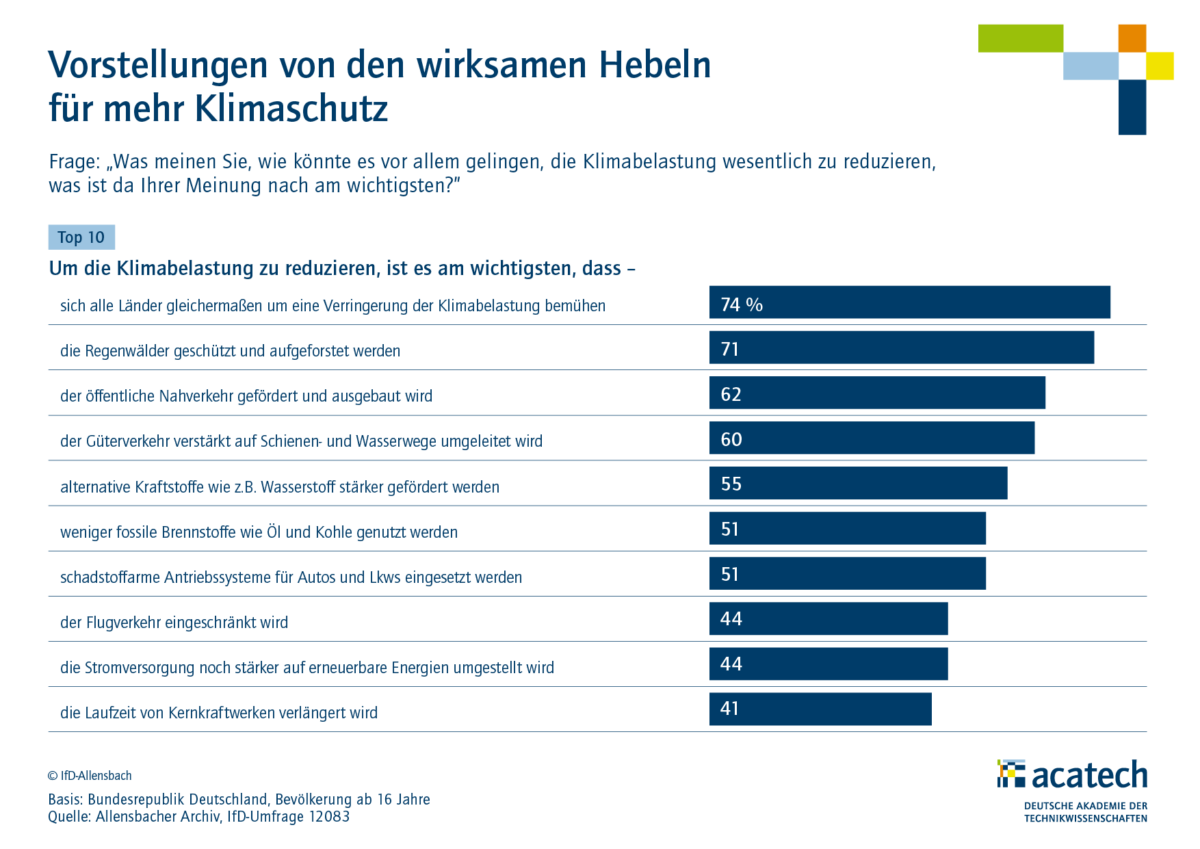

Quick read: Die Bevölkerung zeigt Veränderungen in ihren Ansichten zum Klimaschutz, wobei drei Viertel (74 Prozent) weiterhin globale Anstrengungen und den Schutz der Regenwälder (71 Prozent) priorisieren. Gleichzeitig setzen die Menschen in Deutschland aber auch verstärkt auf den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs (62 Prozent) und alternative Kraftstoffe (55 Prozent). Auch für Maßnahmen wie die Einschränkung des Flugverkehrs und die Umstellung auf regenerative Energien besteht Unterstützung.

Ausführliche Zusammenfassung

Die aktuelle Bilanz zur Erreichung der Klimaziele ist zwar in der Summe positiv; dies geht jedoch primär auf den Sektor Energie und die schwächelnde Industrie zurück. Der Anteil regenerativer Energien für die Deckung des Stromverbrauchs ist signifikant angestiegen; gleichzeitig haben jedoch gerade energieintensive Branchen aufgrund der schwächelnden Konjunktur weniger Energie verbraucht. Dagegen erreichen sowohl der Gebäude- wie der Verkehrssektor die gesetzten Ziele nicht.

Die Vorstellungen der Bevölkerung, welche Sektoren und Maßnahmen zu einem wirksamen Klimaschutz beitragen, zeigen teilweise auffällige Veränderungen, die erkennbar auch mit politischen Diskussionen und Maßnahmen zusammenhängen. Zwar scheinen die Vorstellungen der Bevölkerung von erfolgsversprechenden Hebeln zugunsten von Klimaschutz auf den ersten Blick ähnlich strukturiert wie in den vergangenen Jahren. So hält es die Bevölkerung nach wie vor vor allem für entscheidend, dass Klimaschutz zu einer globalen Anstrengung wird und sich möglichst alle, aber zumindest viele Länder um eine Verringerung der Klimabelastung bemühen. 74 Prozent der Bevölkerung halten dies für besonders wichtig, gefolgt von dem Schutz und der Aufforstung der Regenwälder.

Daneben setzt die Mehrheit vor allem auf den Energie- und Verkehrssektor und hier vor allem auf die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs, die verstärkte Verlagerung des Güterverkehrs auf Schienenund Wasserwege, die Förderung alternativer Kraftstoffe wie Wasserstoff, mehr schadstoffarme Antriebssysteme im Verkehrssektor und die Reduzierung der Nutzung fossiler Brennstoffe. 62 Prozent halten den Ausbau und die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs für einen wirksamen Hebel zugunsten von mehr Klimaschutz, 55 Prozent die Förderung alternativer Kraftstoffe, 51 Prozent den verstärkten Einsatz von schadstoffarmen Antriebssystemen bei Pkws und Lkws. Gut 4 von 10 Bürgern setzen darüber hinaus auf die Einschränkung des Flugverkehrs, die stärkere Umstellung der Stromversorgung auf regenerative Energien und die Verlängerung der Laufzeit von Kernkraftwerken.

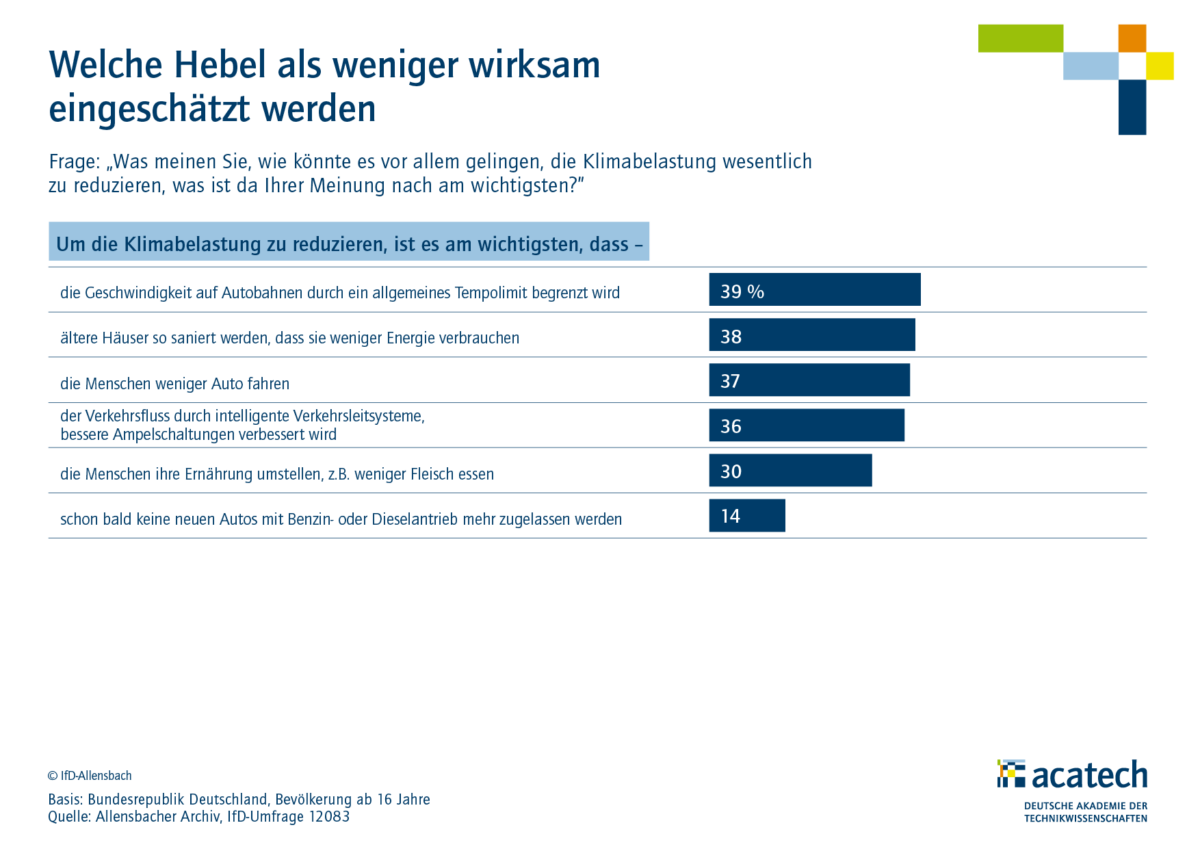

Quick read: Tempolimits und die Reduzierung der Pkw-Nutzung werden als weniger wirksam für den Klimaschutz angesehen, ebenso wie eine energetische Sanierung älterer Häuser. Ein Verbot von Verbrennermotoren wird von der Bevölkerung als am wenigsten vielversprechend betrachtet.

Ausführliche Zusammenfassung

Als weniger wirksam werden Tempolimits oder eine Reduzierung der Pkw-Nutzung eingeschätzt wie auch eine energetische Sanierung älterer Häuser. Am wenigsten verspricht sich die Bevölkerung davon, in absehbarer Zeit Verbrennermotoren zu verbieten. Die Einschätzung von der Wirksamkeit ist hier in hohem Maße auch von der negativen Grundhaltung der Bevölkerung zu einem Verbrennerverbot geprägt.

Auffallende Veränderung insbesondere bei regenerativen Energien und energetischer Sanierung

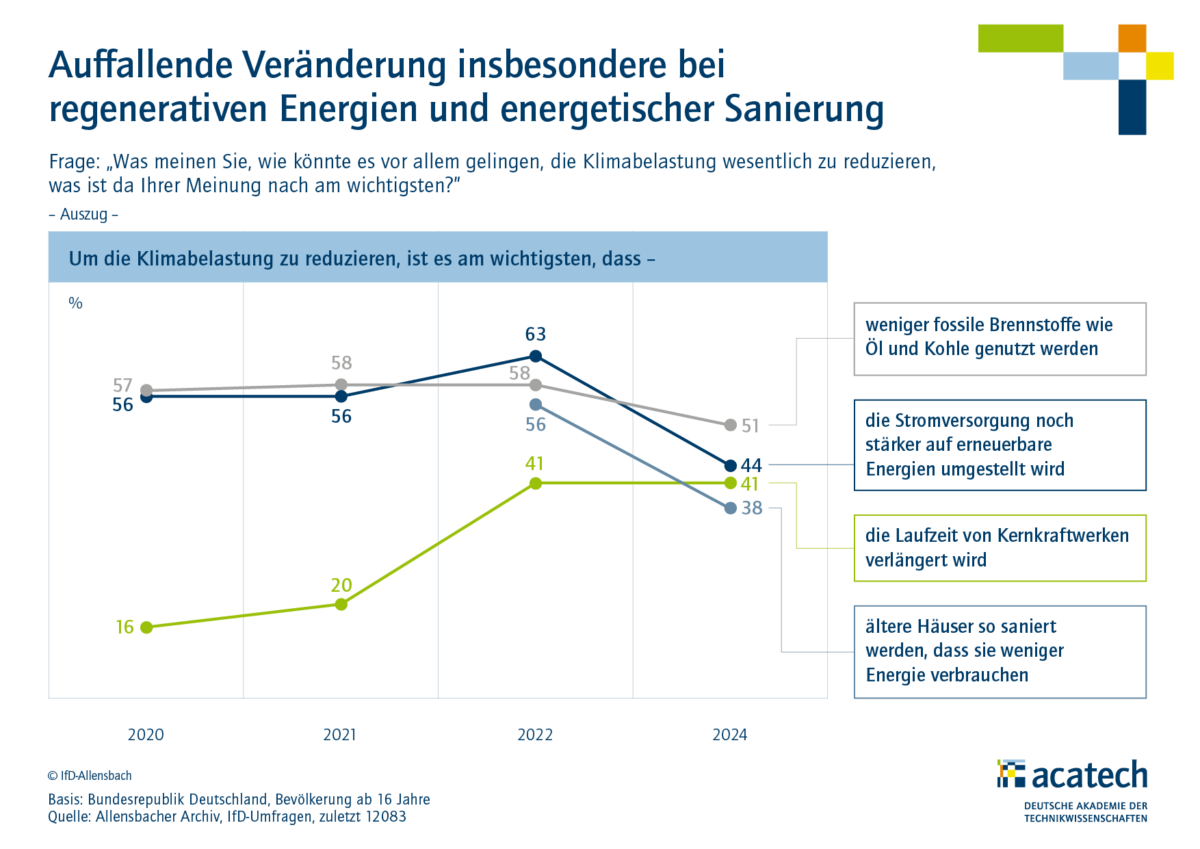

Quick read: Die Ansichten zu effektiven Klimaschutzmaßnahmen haben sich verändert: die Unterstützung für regenerative Energien und für die Reduktion der Nutzung fossiler Brennstoffe ist seit Ende 2022 von 63 auf 44 Prozent zurückgegangen, während seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine mehr Menschen die Kernenergie als eine Möglichkeit erkennen, den Klimaschutz voranzubringen.

Ausführliche Zusammenfassung

Die Trendanalyse zeigt auffallende Veränderungen, insbesondere in den Sektoren Energie und Gebäude: So ist die Überzeugung, dass eine stärkere Umstellung der Stromversorgung auf regenerative Energien ein besonders wirksamer Hebel zugunsten von mehr Klimaschutz ist, seit Ende 2022 von 63 auf 44 Prozent zurückgegangen. Der Reduktion bei der Nutzung fossiler Energien wird heute ebenfalls weniger Bedeutung beigemessen; die Veränderung hält sich jedoch im Vergleich zur Einschätzung regenerativer Energien im Rahmen. Die Bewertung der Kernenergie hat sich mit Ausbruch des Ukraine Kriegs und der nachfolgenden Probleme bei der Energieversorgung gravierend verändert und ist seither stabil; 2021 waren lediglich 20 Prozent der Bevölkerung überzeugt, dass die Verlängerung der Laufzeit von Kernkraftwerken einen wirksamen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann, Ende 2022 und auch heute dagegen 41 Prozent.

Noch stärker als die Einschätzung der Auswirkungen der Nutzung der Kernenergie auf die Klimabelastungen hat sich die Grundhaltung zur Nutzung der Kernenergie verändert; die Mehrheit der Bevölkerung hält den Ausstieg aus dieser Energie für falsch. Neben der Überzeugung, dass die regenerativen Energien einen großen Beitrag zugunsten von Klimaschutz leisten können, hat sich auch die Einschätzung gravierend abgeschwächt, dass die energetische Sanierung älterer Gebäude ein wirksamer Hebel ist. Ende 2022 waren davon 56 Prozent überzeugt, aktuell nur noch 38 Prozent. Die Ergebnisse zeigen, dass der Rückhalt für bestimmte Maßnahmen und Strategien teilweise erodiert.

Tendenziell geringere Einschätzung des Klimaschutzpotentials im Verkehrssektor

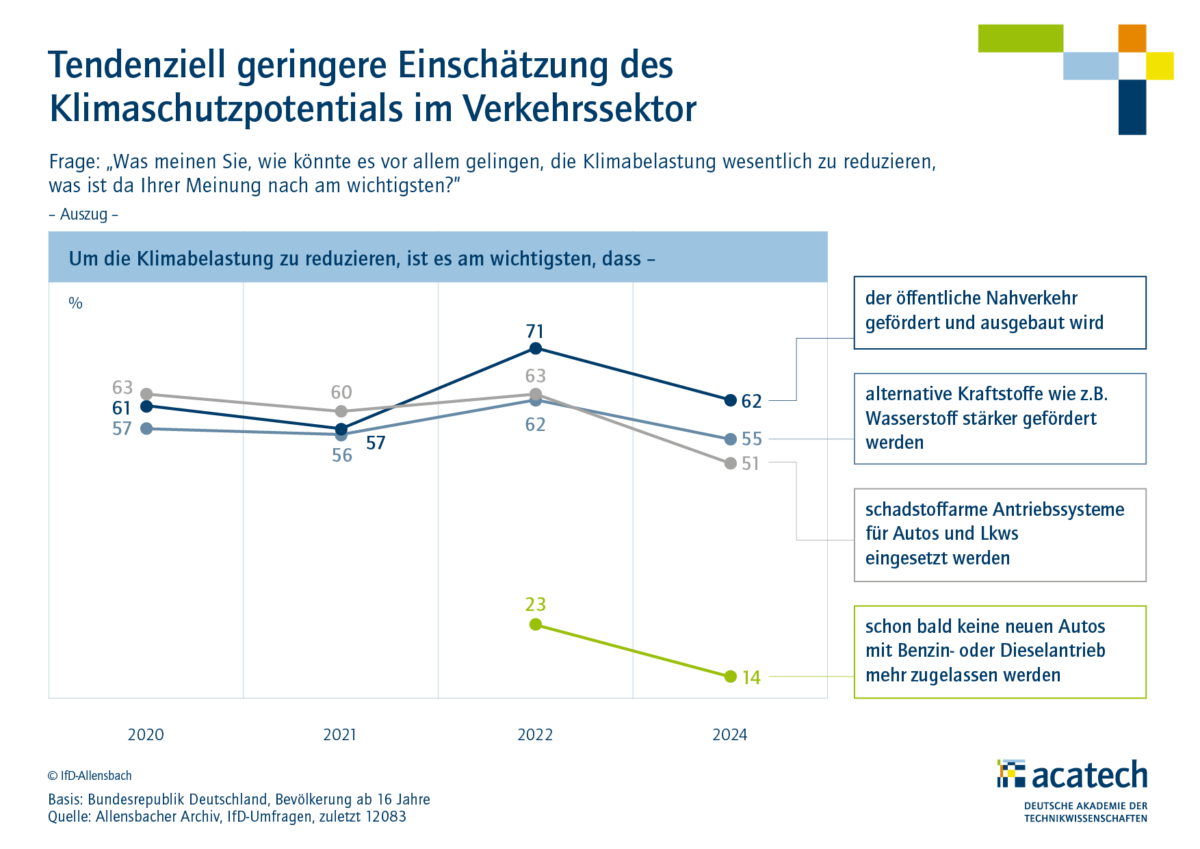

Quick read: Seit Ende 2022 haben sich im Verkehrssektor zwar keine drastischen Veränderungen gezeigt, aber die Unterstützung für schadstoffarme Antriebssysteme und den öffentlichen Nahverkehr hat seit Ende 2022 abgenommen (von 63 auf 51 Prozent bzw. von 71 auf 62 Prozent).

Ausführliche Zusammenfassung

Vergleichbar starke Ausschläge sind bei den Veränderungen, die den Verkehrssektor betreffen, nicht zu beobachten. Auch dort zeigt sich jedoch, dass bestimmten Maßnahmen und Veränderungen heute weniger Bedeutung zugeschrieben wird als noch Ende 2022. So gingen damals 63 Prozent der Bevölkerung davon aus, dass schadstoffarme Antriebssysteme für Lkws und Pkws einen besonders wirksamen Hebel zugunsten von mehr Klimaschutz darstellen, aktuell glauben das 51 Prozent. Der Förderung des öffentlichen Nahverkehrs wurde 2022 von 71 Prozent besondere Bedeutung beigemessen, aktuell noch von 62 Prozent. Insgesamt zeigt die Trendanalyse, dass dem Verkehrssektor 2022, im ersten Jahr der neuen Koalition, besonders große Bedeutung zugeschrieben wurde, diese Einschätzung aber seither teilweise relativiert wurde.

Beitrag des Verkehrssektors zur Reduzierung

der Klimabelastung

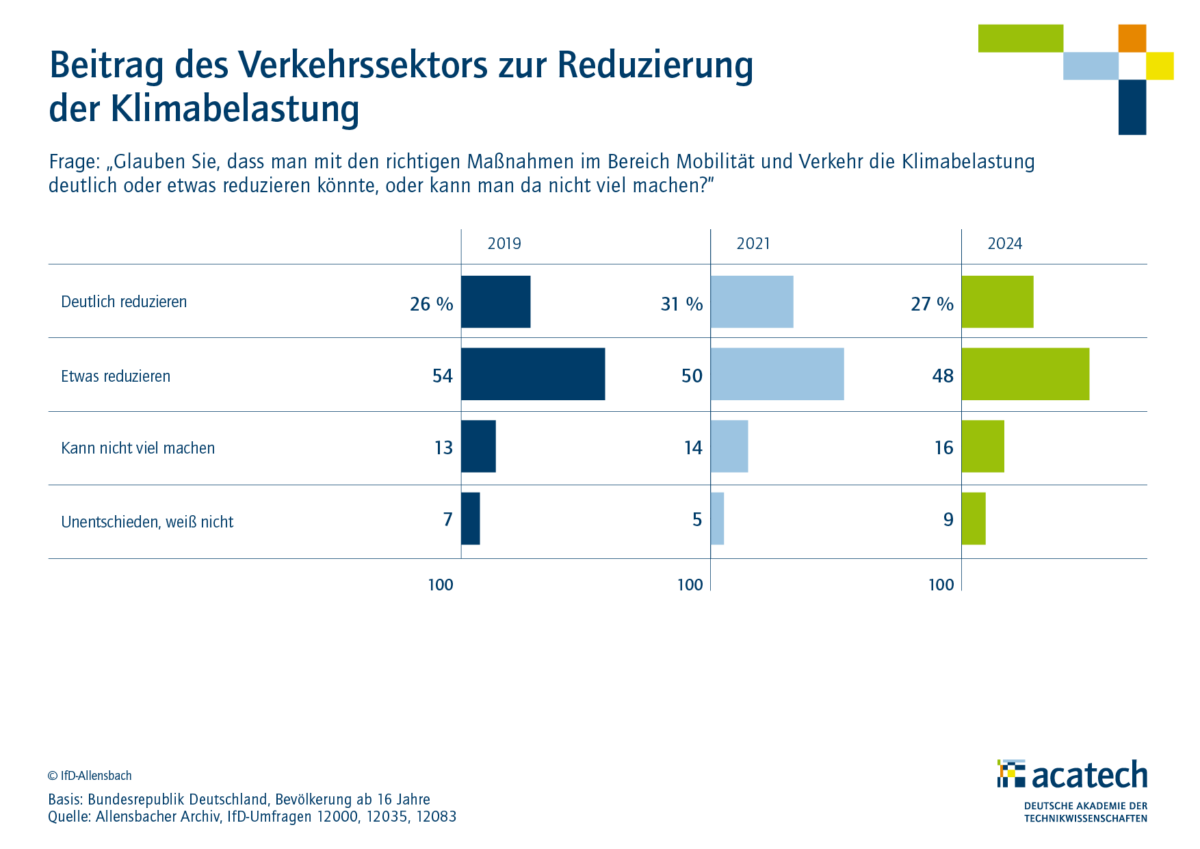

Quick read: Obwohl die Mehrheit noch das Potenzial des Verkehrssektors zur Verringerung der Klimabelastung erkennt, ist diese Überzeugung tendenziell abgeschwächt: 75 Prozent der Bevölkerung glauben, dass mit den richtigen Maßnahmen die Klimabelastung reduziert werden kann, 2021 waren es noch 81 Prozent.

Ausführliche Zusammenfassung

Dass der Verkehrssektor zur Verringerung der Klimabelastung beitragen kann, ist der

überwältigenden Mehrheit nach wie vor bewusst. Allerdings hat sich auch diese Überzeugung tendenziell abgeschwächt. 2021 waren 81 Prozent der Bevölkerung überzeugt, dass man mit den richtigen Maßnahmen im Bereich Mobilität und Verkehr die Klimabelastung reduzieren kann, aktuell gehen davon 75 Prozent aus. An einen großen Beitrag glauben allerdings nur 27 Prozent, während 48 Prozent der Bevölkerung überzeugt sind, dass der Verkehrssektor nur zu einer sehr begrenzten Verringerung der Klimabelastung beitragen kann.

Potential des technischen Fortschritts

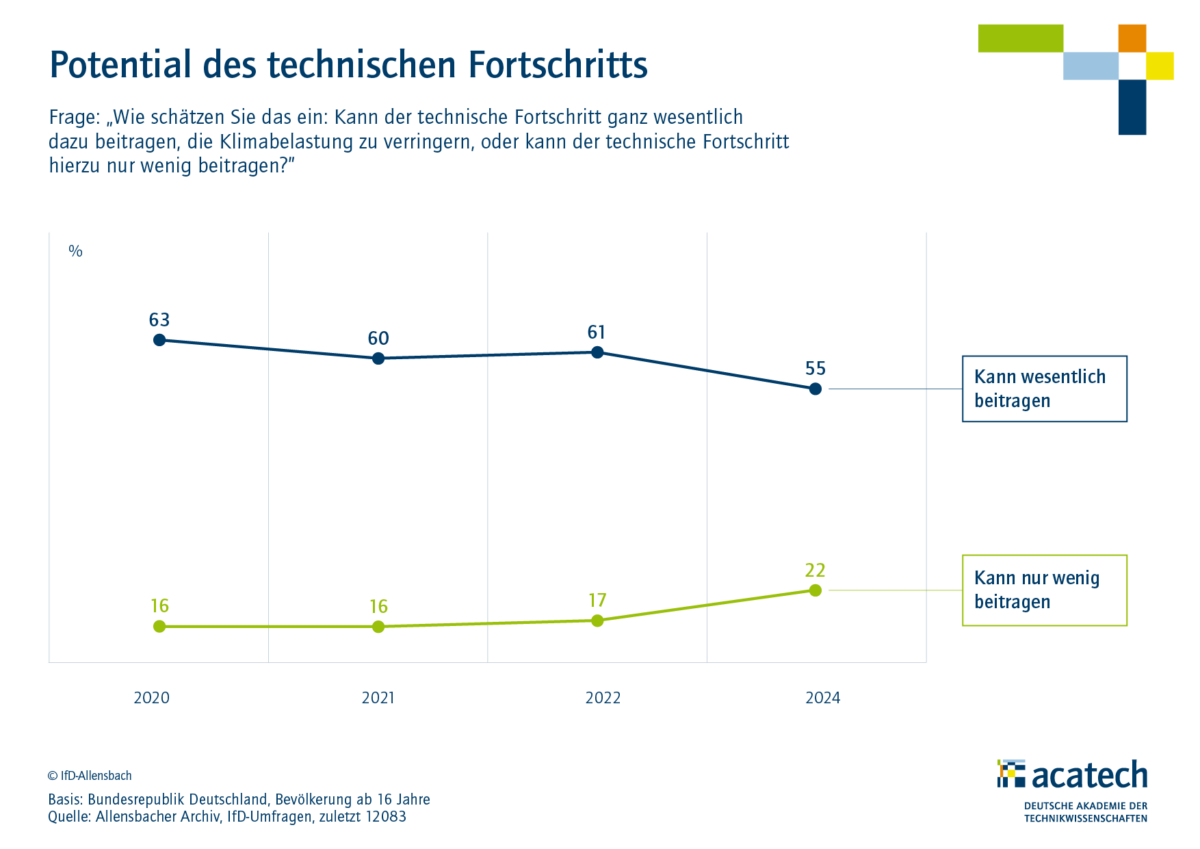

Quick read: Das Vertrauen in den technologischen Fortschritt, dass dieser einen Beitrag dazu leisten kann, die großen Herausforderungen unserer Zeit zu meistern, ist seit der letzten Erhebung leicht gesunken.

Ausführliche Zusammenfassung

Auch das Zutrauen, dass der technologische Fortschritt einen großen Beitrag leisten kann, ist in den letzten anderthalb Jahren tendenziell zurückgegangen. Ende 2022 waren davon 61 Prozent überzeugt, aktuell sind es 55 Prozent. Gegenläufig hat die Einschätzung, dass der technologische Fortschritt hier nur sehr begrenztes Potential hat, von 17 auf 22 Prozent zugenommen.

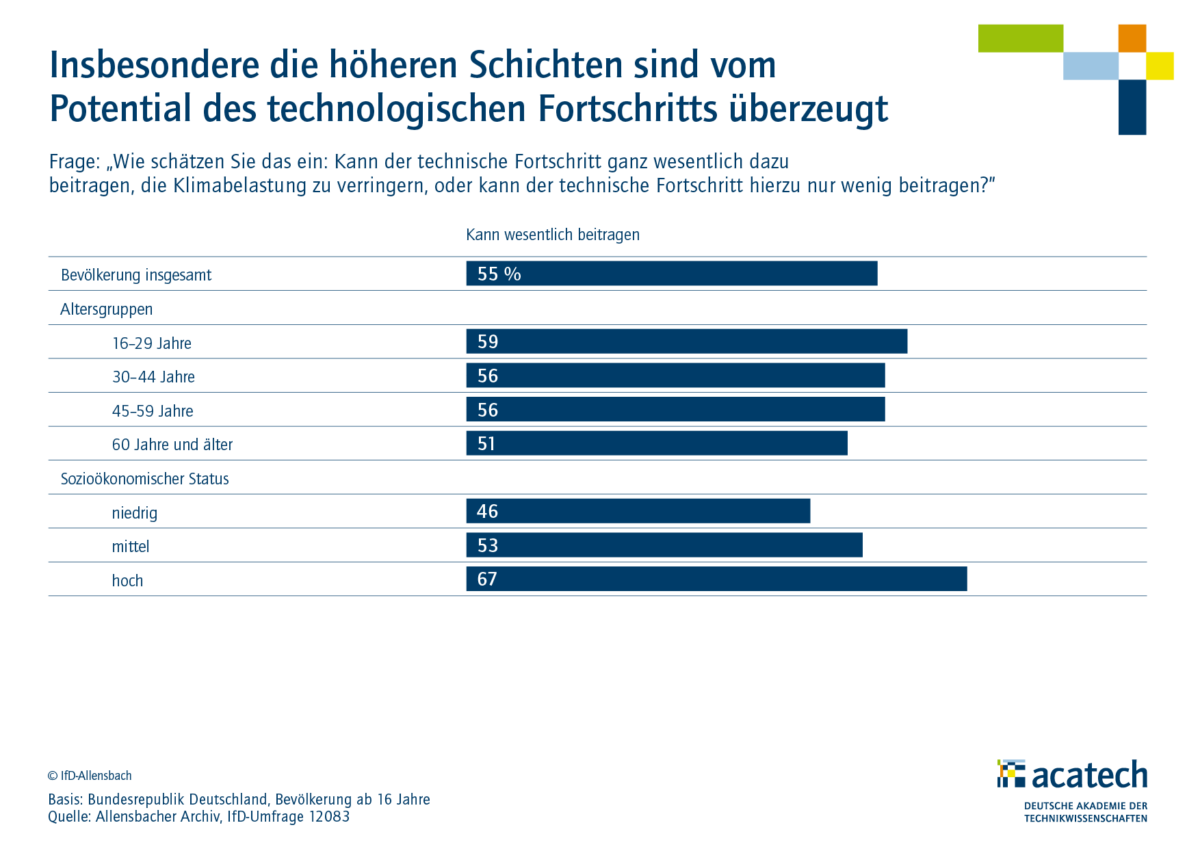

Quick read: Die jüngere Generation und insbesondere Personen mit höherem sozialem Status bewerten das Potenzial des technologischen Fortschritts zur Verringerung von Klimabelastungen positiver und glauben, dass Innovationen einen wesentlichen Beitrag zur Reduzierung der Klimabelastung leisten können.

Ausführliche Zusammenfassung

Die junge Generation und insbesondere die höheren sozialen Schichten schätzen das Potential des technologischen Fortschritts zur Verringerung von Klimabelastungen jedoch höher ein. So sind 59 Prozent der unter 30-Jährigen und zwei Drittel in den höheren sozialen Schichten überzeugt, dass Innovationen wesentlich dazu beitragen können, die Klimabelastung zu verringern.

Mobilitätsmuster

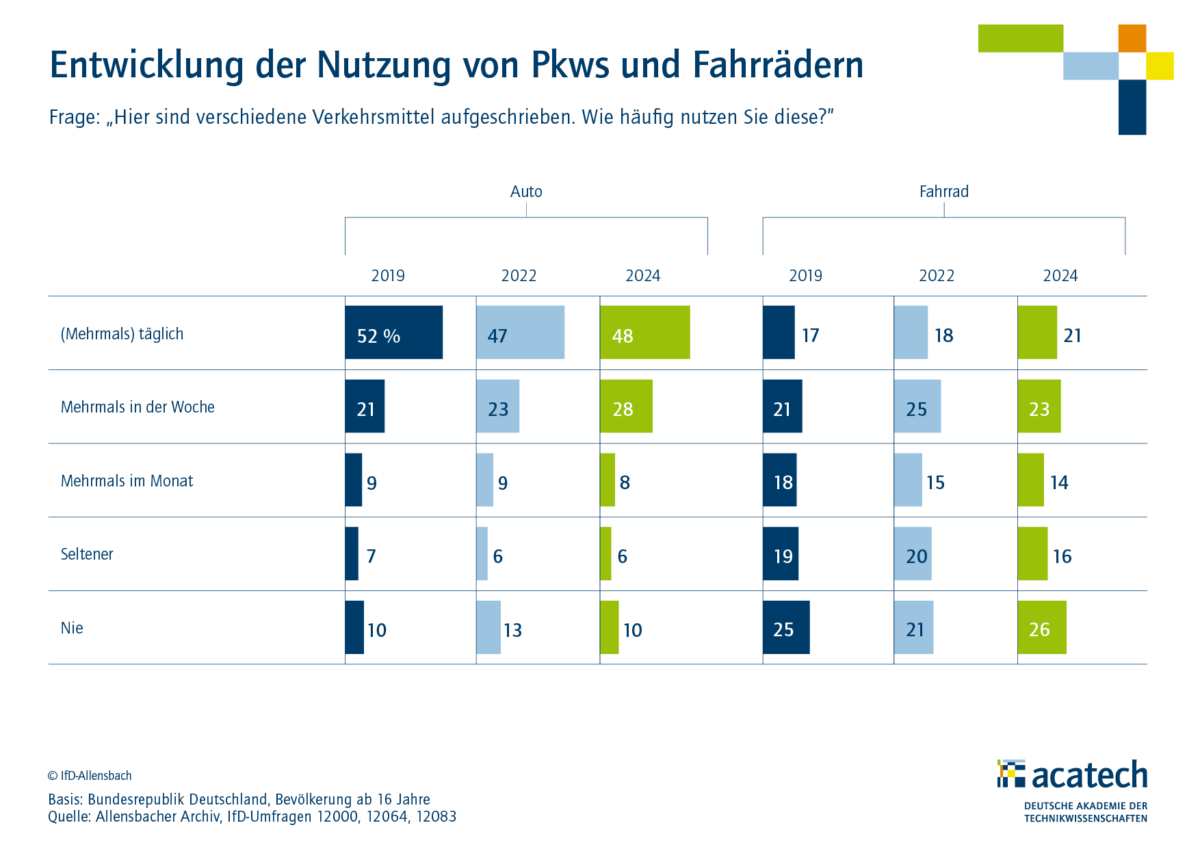

Quick read: Das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung zeigt sich insgesamt stabil, mit kurzfristigen Änderungen während der Pandemie, die sich jedoch größtenteils wieder normalisiert haben. Die Nutzung von Fahrrädern hat seit 2019 leicht zugenommen, während die Nutzung von Pkws während der Pandemie zurückging, aber heute tendenziell über dem Niveau von 2019 liegt.

Ausführliche Zusammenfassung

Die Fortschreibung des Mobilitätsverhaltens der Bevölkerung zeigt, wie stabil die

Nutzung der verschiedenen Mobilitätsoptionen ist. Im Verlauf der letzten fünf Jahre

hat sich die Frequenz der Nutzung von Pkws, ÖPNV und Fahrrädern nur kurzfristig

durch die Pandemie gravierend verändert; danach kehrte die überwältigende Mehrheit

zu ihren gewohnten Nutzungsmustern zurück. Lediglich die Nutzung von Fahrrädern

hat seit 2019 nachhaltig zugenommen, allerdings auch in begrenztem Umfang: 2019

nutzten 38 Prozent täglich oder zumindest mehrmals wöchentlich das Fahrrad, 2022

43 Prozent, aktuell 44 Prozent. Die Nutzung von Pkws ging während der Pandemie

zurück, liegt heute aber wieder tendenziell über dem Niveau von 2019. Damals nutzten

73 Prozent täglich oder zumindest mehrmals wöchentlich einen Pkw, aktuell 76

Prozent.

Quick read: Die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs hat sich im Fünfjahresvergleich kaum verändert und liegt weiterhin deutlich hinter Pkw und Fahrrad zurück. Der Pkw bleibt die meistgenutzte Option, während nur 10 Prozent der Bevölkerung vollständig darauf verzichten.

Ausführliche Zusammenfassung

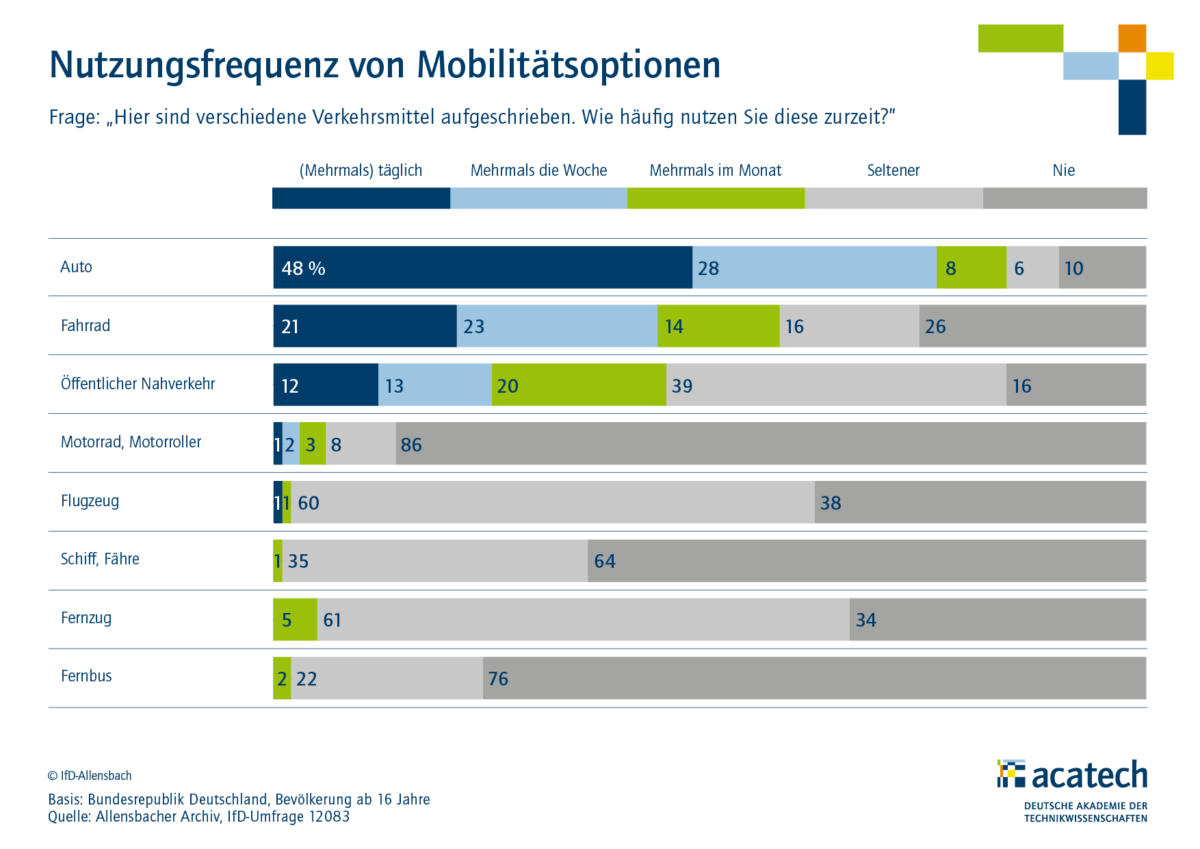

Auch die Nutzung des ÖPNV hat sich im Fünfjahresvergleich nur marginal verändert.

Nach wie vor liegt die Frequenz der Nutzung des ÖPNV weit hinter den individuell organisierten Mobilitätsoptionen Pkw und Fahrrad zurück. Mit großem Abstand ist der Pkw nach wie vor die meist genutzte Mobilitätsoption, auf die lediglich 10 Prozent der Bevölkerung völlig verzichten. 48 Prozent nutzen täglich einen Pkw, 21 Prozent Fahrräder, 12 Prozent den öffentlichen Nahverkehr. Alle anderen Mobilitätsoptionen sind von untergeordneter Bedeutung.

Quick read: Pkw und Fahrräder bleiben unverzichtbar - ihre Bedeutung im Alltag hat sogar zugenommen. Etwa 40 Prozent können auf den öffentlichen Nahverkehr nicht verzichten.

Ausführliche Zusammenfassung

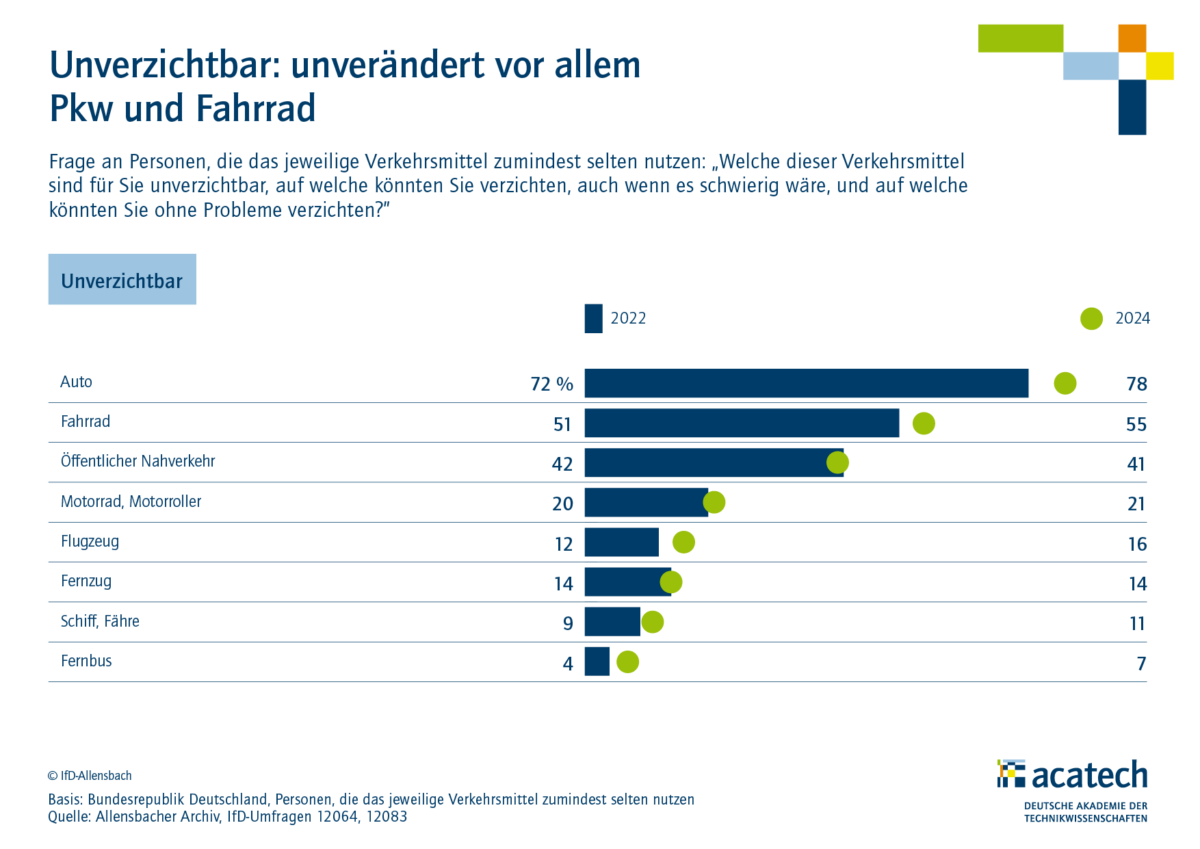

Unverändert sind Pkw und Fahrrad auch die Mobilitätsoptionen, die von der großen Mehrheit derjenigen, die sie nutzen, als unverzichtbar bewertet werden. Dies hat sich insbesondere in Bezug auf die Nutzung von Pkws, aber auch in Bezug auf Fahrräder noch einmal verstärkt. 2022 stuften 72 Prozent derjenigen, die Pkws nutzen, diese Nutzung für sie als unverzichtbar ein, aktuell 78 Prozent. Fahrräder sind für 55 Prozent ihrer Nutzer unverzichtbar, 2022 waren es 51 Prozent. Den öffentlichen Nahverkehr stufen unverändert gut 40 Prozent der Nutzer als für sie unverzichtbar ein.

Bewertung der Mobilitätsoptionen

Quick read: Die Mobilitätsmuster variieren stark zwischen Stadt und Land, was auch an der unterschiedlichen Verkehrsinfrastruktur liegt. Während in Großstädten 84 Prozent mit der Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr zufrieden sind, sind es auf dem Land nur 32 Prozent.

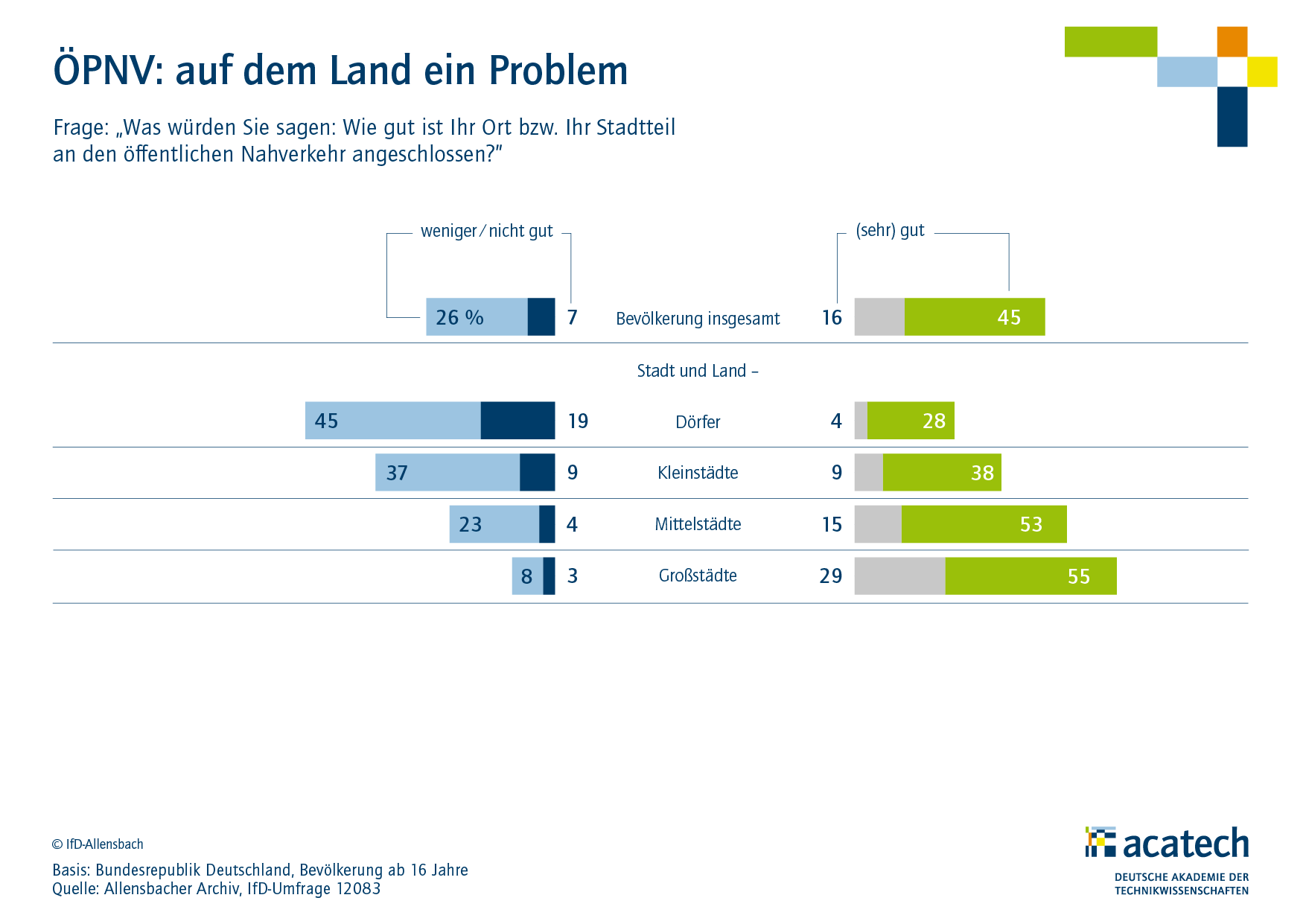

Ausführliche Zusammenfassung

Nach wie vor fallen die Rahmenbedingungen für individuelle Mobilität und damit auch die Mobilitätsmuster in Stadt und Land weit auseinander. Der ÖPNV steht der Bevölkerung in Kleinstädten und auf dem Land nur sehr begrenzt zur Verfügung, während die Einwohner von Großstädten auf ein breites und eng getaktetes Angebot zurückgreifen können. Insgesamt sind zwar 61 Prozent der Bevölkerung mit der Anbindung ihres Ortes bzw. Stadtteils an den öffentlichen Nahverkehr zufrieden; auf dem Land beträgt dieser Anteil jedoch nur 32 Prozent, in den Großstädten 84 Prozent. Auch von den Einwohnern kleiner Städte ziehen lediglich 47 Prozent eine positive Bilanz der Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.

Quick read: Auf dem Land nutzen nur 10 Prozent regelmäßig den ÖPNV, während 87 Prozent regelmäßig einen PKW verwenden. Die Debatte um die Mobilitätswende vernachlässigt oft ländliche Bedürfnisse nach besserem Nahverkehr und einer besseren Anbindung an den Fernverkehr.

Ausführliche Zusammenfassung

Auf dem Land nutzen lediglich 10 Prozent regelmäßig, das heißt täglich oder mehrmals in der Woche den ÖPNV, in den Großstädten dagegen 40 Prozent. Umgekehrt nutzen 87 Prozent der Bevölkerung auf dem Land regelmäßig einen Pkw, in den großen Städten 62 Prozent. Entsprechend stuft auch die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung auf dem Land den Pkw für sich persönlich als unverzichtbar ein: 88 Prozent der Bevölkerung auf dem Land, auch 78 Prozent der Einwohner von Kleinstädten ziehen die Bilanz, dass der Pkw für sie unverzichtbar ist, von den Einwohnern großer Städte 57 Prozent.

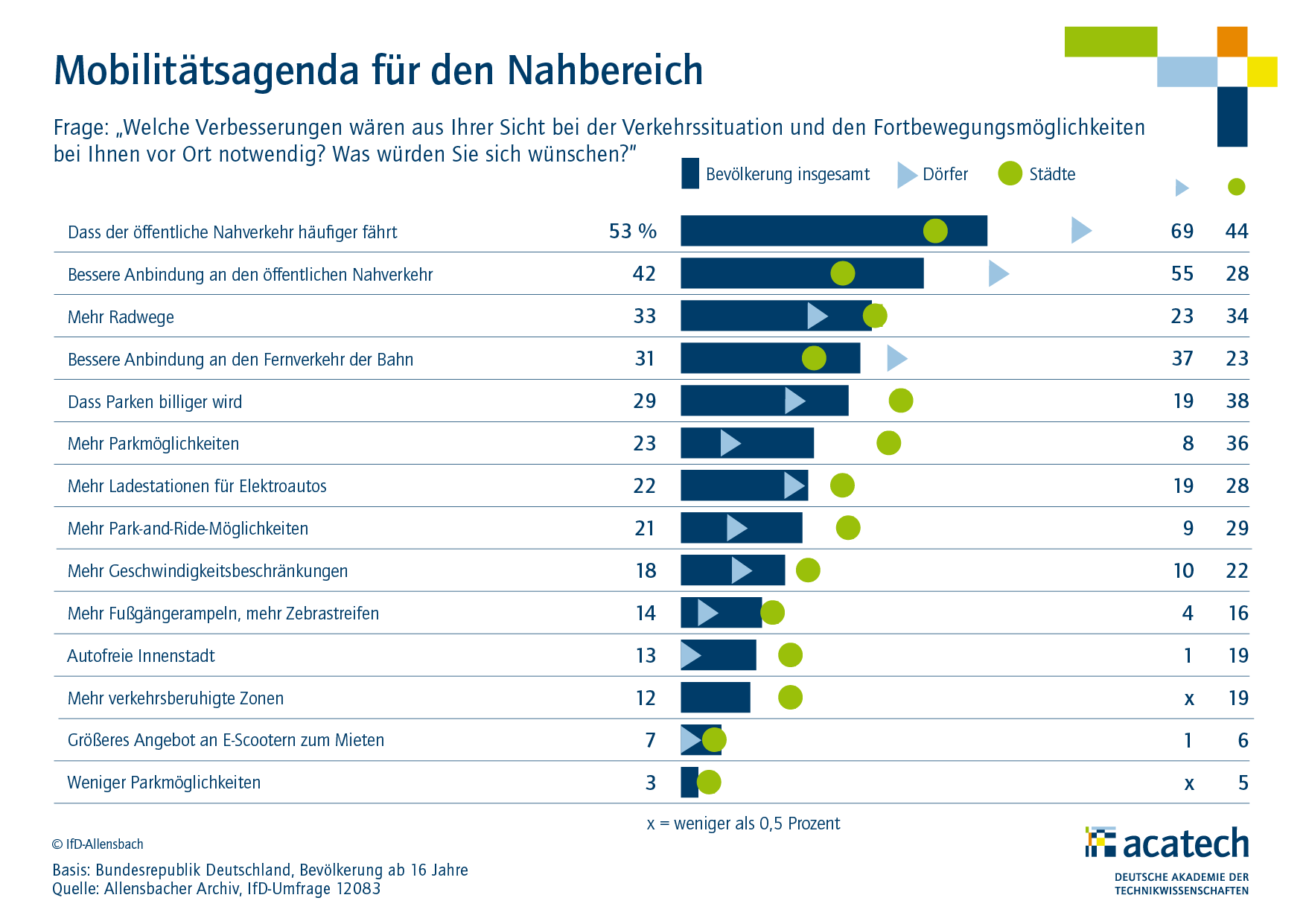

Die Debatte über eine Mobilitätswende, die die Nutzungsstruktur nachhaltig verändert, wird häufig eher aus einer städtischen Perspektive geführt und berücksichtigt zu wenig die Rahmenbedingungen in den ländlichen Regionen. Die Bevölkerung auf dem Land wünscht sich durchaus mehr Mobilitätsoptionen, insbesondere eine bessere Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und eine engere Taktung dieser Angebote, teilweise auch eine bessere Anbindung an den Fernverkehr der Bahn. 69 Prozent der Bevölkerung auf dem Land

wünschen sich eine engere Taktung des öffentlichen Nahverkehrs, 55 Prozent generell

eine bessere Anbindung, 37 Prozent auch eine bessere Anbindung an den Fernverkehr

der Bahn. All diese Punkte sind der städtischen Bevölkerung weitaus weniger wichtig,

wenn auch immerhin 44 Prozent der Einwohner der großen Städte sich auch eine

engere Taktung des ÖPNV wünschen.

Insgesamt gibt es in den Städten jedoch keinen derart klaren Schwerpunkt der Wünsche für die Verbesserung der Verkehrssituation und der Fortbewegungsmöglichkeiten vor Ort. Es gibt keine Veränderung, die die Mehrheit der städtischen Bevölkerung für notwendig hält, aber viele Wünsche, die sie häufiger anmeldet als die ländliche Bevölkerung. Das gilt insbesondere für mehr Parkmöglichkeiten und auch die Ausweitung von Park-and-Ride-Angeboten, günstigeres Parken, mehr verkehrsberuhigte Zonen und mehr Ladestationen für Elektroautos. 38 Prozent der Bevölkerung in den großen Städten wünschen sich günstigere Parkmöglichkeiten, 36 Prozent generell mehr Parkmöglichkeiten, 29 Prozent mehr Angebote für die Kombination verschiedener Mobilitätsoptionen durch Park-and-Ride; diese Aspekte spielen auf dem Land keine große Rolle.

Mehr Geschwindigkeitsbeschränkungen wünschen sich 22 Prozent der städtischen, 10 Prozent der ländlichen Bevölkerung, mehr verkehrsberuhigte Zonen jeder fünfte Einwohner der großen Städte, kaum jemand auf dem Land. Die Ergebnisse zeigen nur zu deutlich, dass eine Agenda für die Weiterentwicklung der Mobilität völlig unterschiedliche Schwerpunkte in Stadt und Land setzen muss.

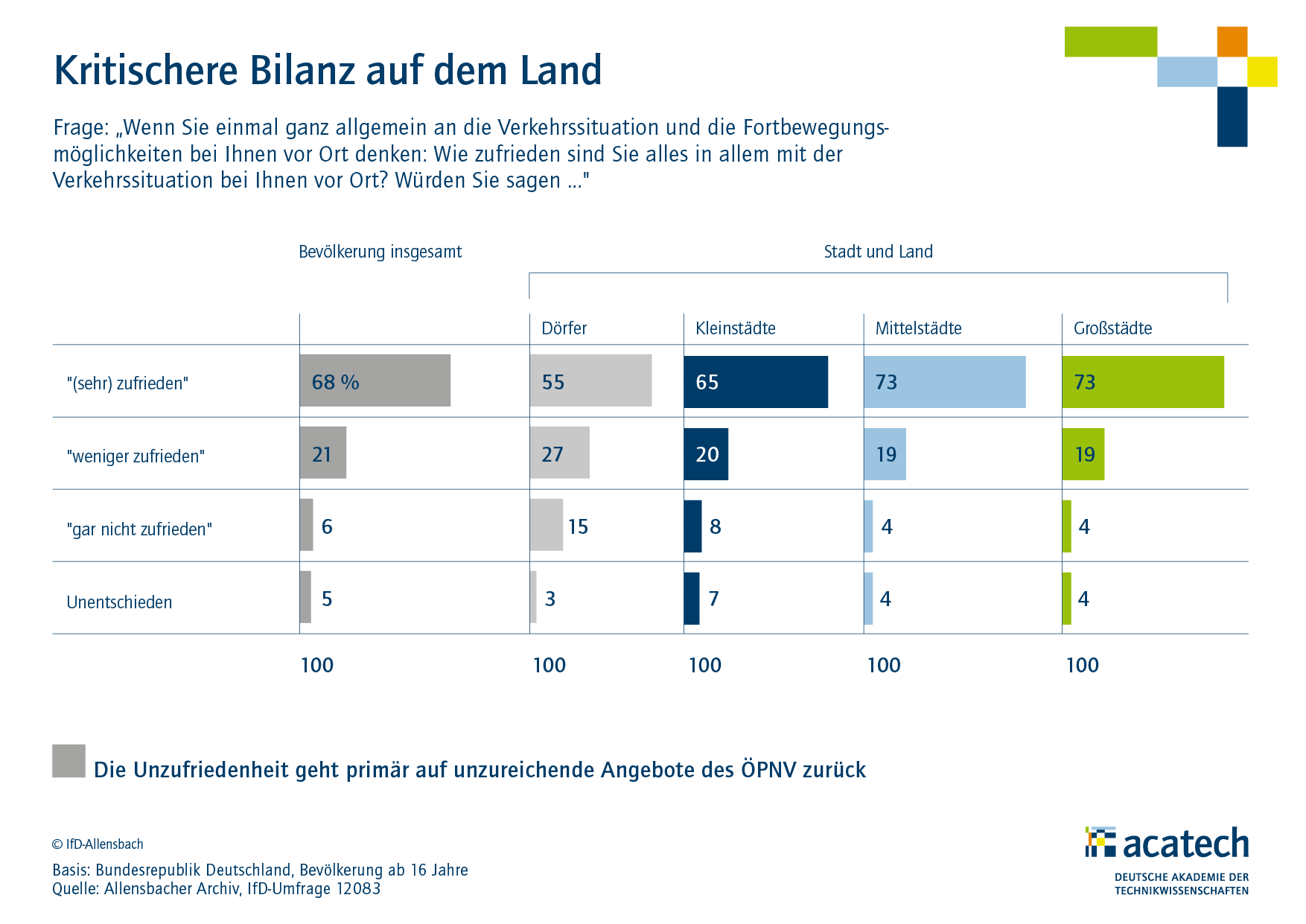

Quick read: Die eingeschränkte Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr auf dem Land führt zu einer deutlich niedrigeren Zufriedenheit mit der Verkehrssituation im Vergleich zu mittleren und großen Städten, wo 73 Prozent der Bevölkerung zufrieden sind, im Gegensatz zu nur 55 Prozent auf dem Land.

Ausführliche Zusammenfassung

Insbesondere die nur sehr begrenzte Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr trägt dazu bei, dass die Zufriedenheit der Bevölkerung auf dem Land mit der Verkehrssituation und den Mobilitätsoptionen vor Ort signifikant niedriger ist als die Zufriedenheit der Einwohner von mittleren und großen Städten. Von der städtischen Bevölkerung sind 73 Prozent mit der Verkehrssituation vor Ort zufrieden oder sogar sehr zufrieden, auf dem Land lediglich 55 Prozent.

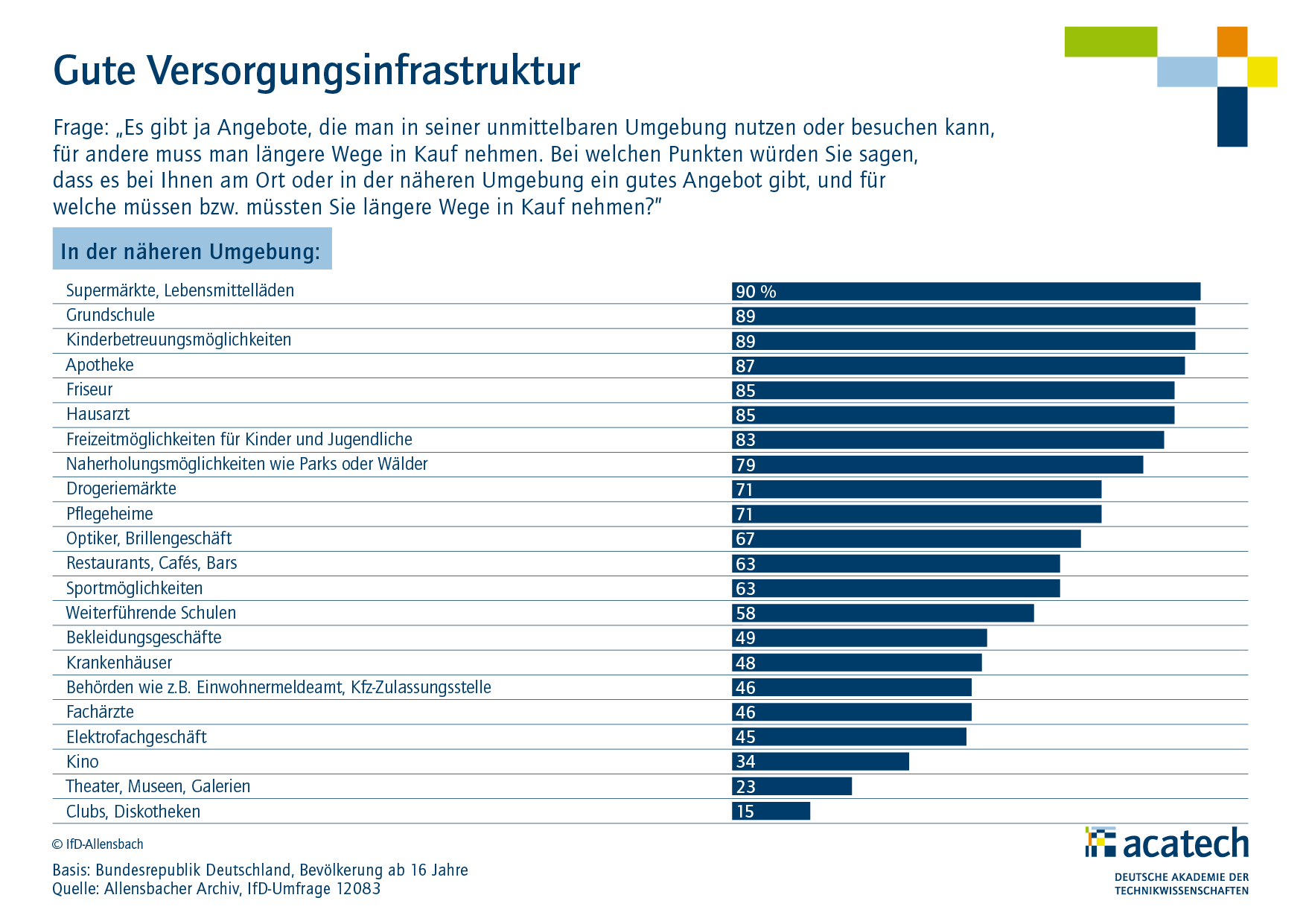

Bewertung der Versorgungsinfrastruktur

Quick read: Auf dem Land sind Mobilitätsoptionen von größerer Bedeutung, da die Infrastruktur insgesamt weniger entwickelt ist. Während grundlegende Einrichtungen gut erreichbar sind, gestaltet sich der Zugang zu Fachärzten, Krankenhäusern und Behörden schwieriger. So erreichen 85 Prozent der Bevölkerung ohne große Wegestrecken ihren Hausarzt, allerdings haben lediglich 46 Prozent in der näheren Umgebung auch Fachärzte.

Ausführliche Zusammenfassung

Die Bevölkerung auf dem Land ist gleichzeitig mehr als die städtische Bevölkerung auf Mobilitätsoptionen angewiesen, da nicht nur die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr, sondern auch die Infrastruktur insgesamt teilweise schwächer entwickelt ist. Viele Angebote gibt es zwar flächendeckend, so dass auch die Bevölkerung auf dem Land sie ohne große Wegestrecken erreichen kann. Das gilt sowohl für Lebensmittelgeschäfte und Apotheken, Grundschulen und Kinderbetreuungsmöglichkeiten, Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche und auch zumindest zurzeit noch Hausärzte. Schon für Fachärzte sieht es jedoch anders aus: Während 85 Prozent der Bevölkerung ohne große Wegestrecken ihren Hausarzt erreichen können, haben lediglich 46 Prozent in der näheren Umgebung auch Fachärzte. Auch Krankenhäuser und Behörden sind nur für knapp jeden Zweiten ohne große Wegestrecken zu erreichen, weiterführende Schulen für 58 Prozent.

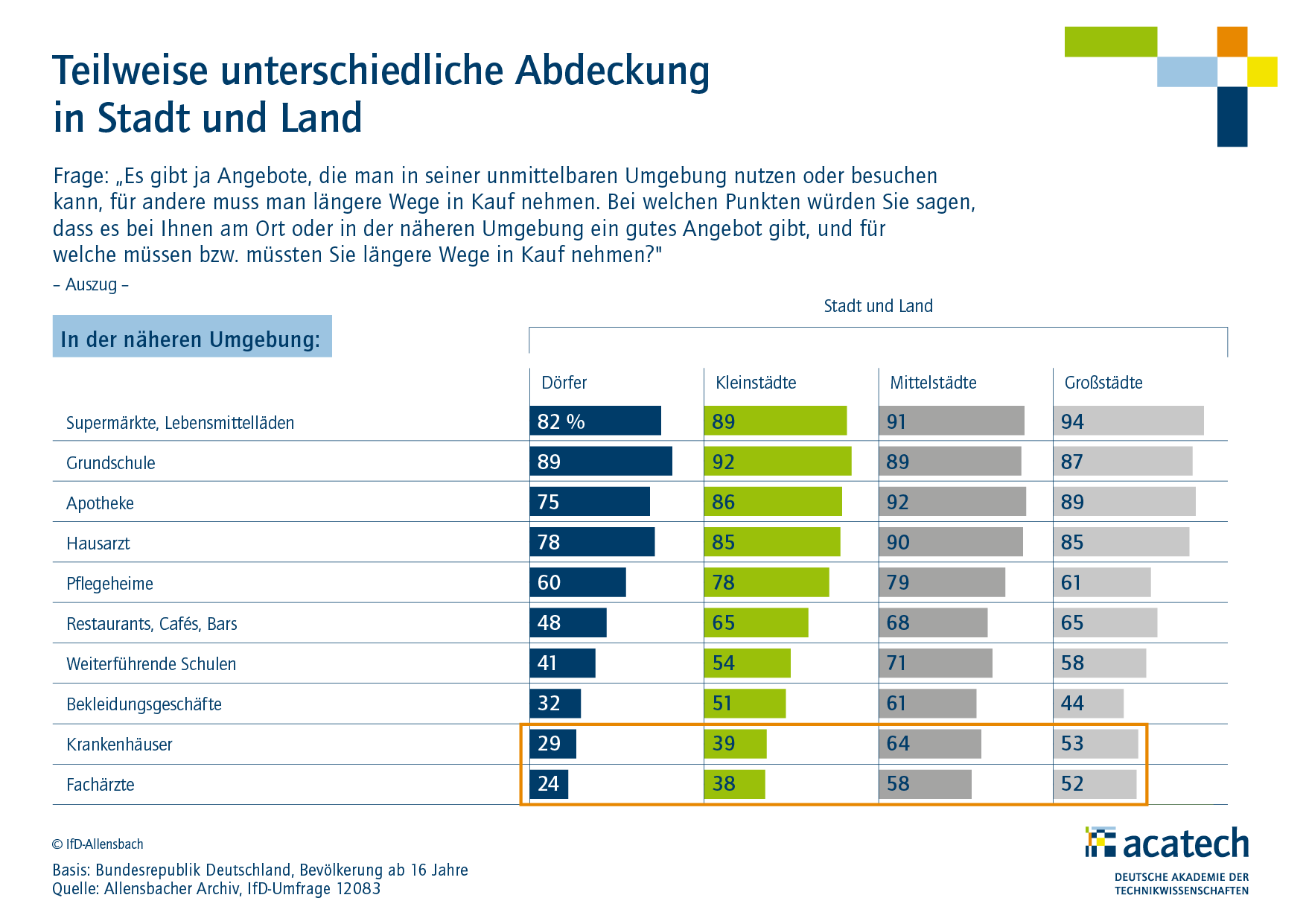

Quick read: Die Versorgungsinfrastruktur variiert erheblich zwischen Stadt und Land. Insbesondere der Zugang zu Fachärzten und Krankenhäusern ist auf dem Land eingeschränkter im Vergleich zu mittleren und großen Städten. Während nur 24 Prozent der Landbevölkerung Fachärzte in erreichbarer Nähe haben, ist dies bei der Hälfte der Einwohnenden von Mittel- und Großstädten der Fall.

Ausführliche Zusammenfassung

Insgesamt ist das zwar eine gute Versorgungsinfrastruktur, die jedoch zwischen Stadt und Land erheblich differiert. Das gilt besonders ausgeprägt für Krankenhäuser und Fachärzte: 24 Prozent der Landbevölkerung haben Fachärzte in erreichbarer Nähe, dagegen über 50 Prozent der Einwohner von Mittel- und Großstädten. 41 Prozent der Landbevölkerung können ohne große Wegstrecken weiterführende Schulen erreichen, in den Kleinstädten 54 Prozent, in den Mittelstädten sogar 71 Prozent. Generell zieht die Bevölkerung in den mittelgroßen Städten die beste Bilanz der ihr in erreichbarer Nähe zur Verfügung stehenden Infrastruktur.

Es ist davon auszugehen, dass sich die Infrastruktur in Stadt und Land in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter auseinanderentwickeln wird. Das gilt insbesondere für das Gesundheitssystem, aber auch für die Abdeckung mit Schulen und einem Teil der Einkaufsmöglichkeiten. Auch diese Trends sind bei der Konzeption der Agenda für die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur zu berücksichtigen.

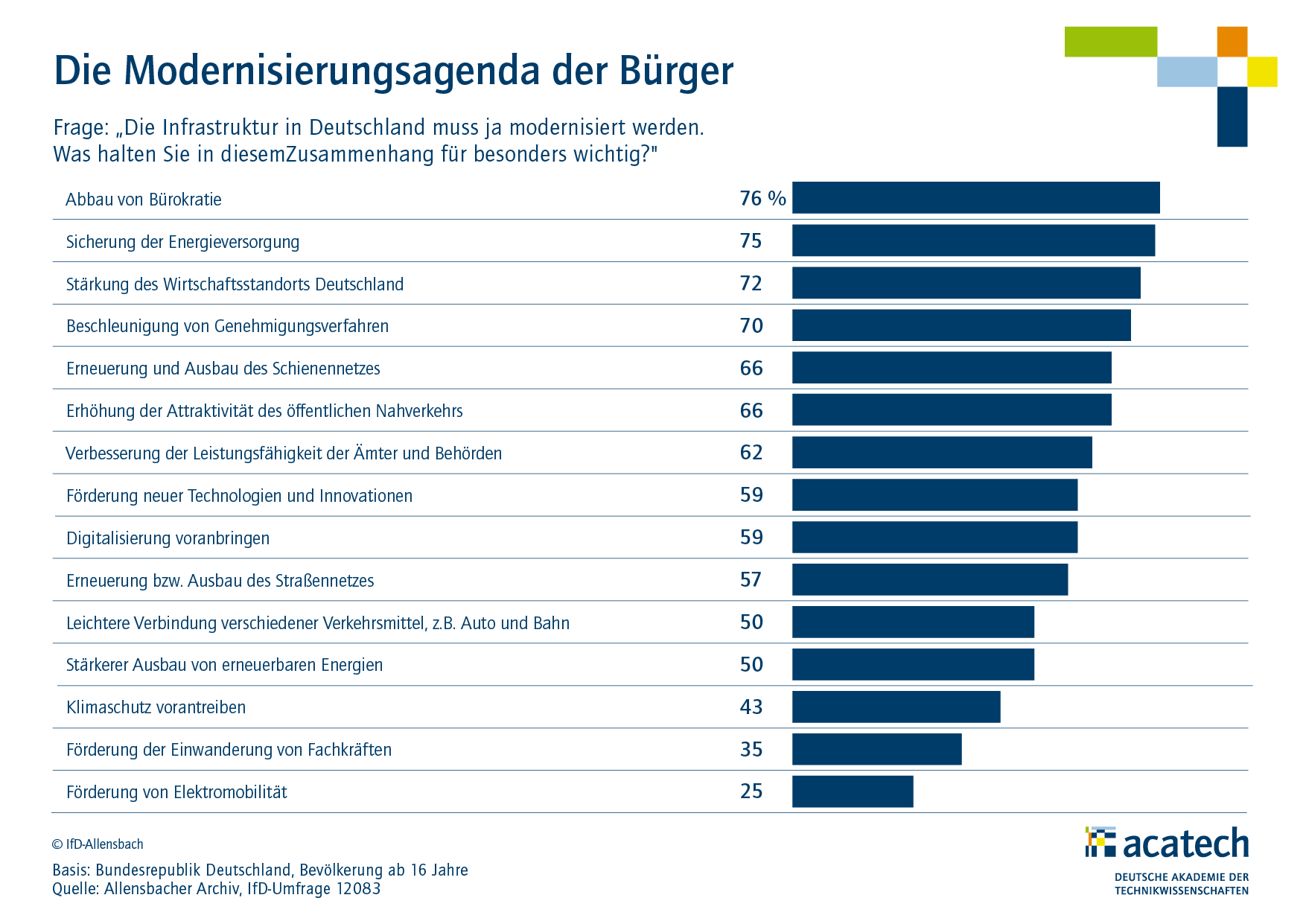

Prioritäten der Bürger für die Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur

Quick read: Die Bevölkerung sieht die Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur als Priorität an, insbesondere den Ausbau von Schienen- und Straßennetzen sowie die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs.

Ausführliche Zusammenfassung

Die Stärkung und Veränderung der Verkehrsinfrastruktur gehört für die große Mehrheit zu den wichtigsten Maßnahmen einer umfassenden Modernisierungsagenda. An der Spitze dieser Agenda der Bevölkerung steht der Abbau von Bürokratie, die Sicherung der Energieversorgung, die Stärkung des Wirtschaftsstandortes und die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren. Schon auf den nächsten Rängen folgen Maßnahmen zur Stärkung der Verkehrsinfrastruktur: Zwei Drittel der Bevölkerung halten es im Rahmen der Modernisierung Deutschlands für besonders wichtig, das Schienennetz zu erneuern und auszubauen und gleichzeitig die Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs zu erhöhen. Auch die Erneuerung und den Ausbau des Straßennetzes zählt die Mehrheit zu den besonders wichtigen Zielen, jeder Zweite auch die bessere Verbindung verschiedener Verkehrsmittel wie z.B. Pkw und Bahn. Auch die Förderung von Innovationen und die Forcierung der Digitalisierung sowie die Verbesserung der Leistungsfähigkeit von Ämtern und Behörden gehören für die Mehrheit zu den Maßnahmen, die dringend vorangetrieben werden müssen.

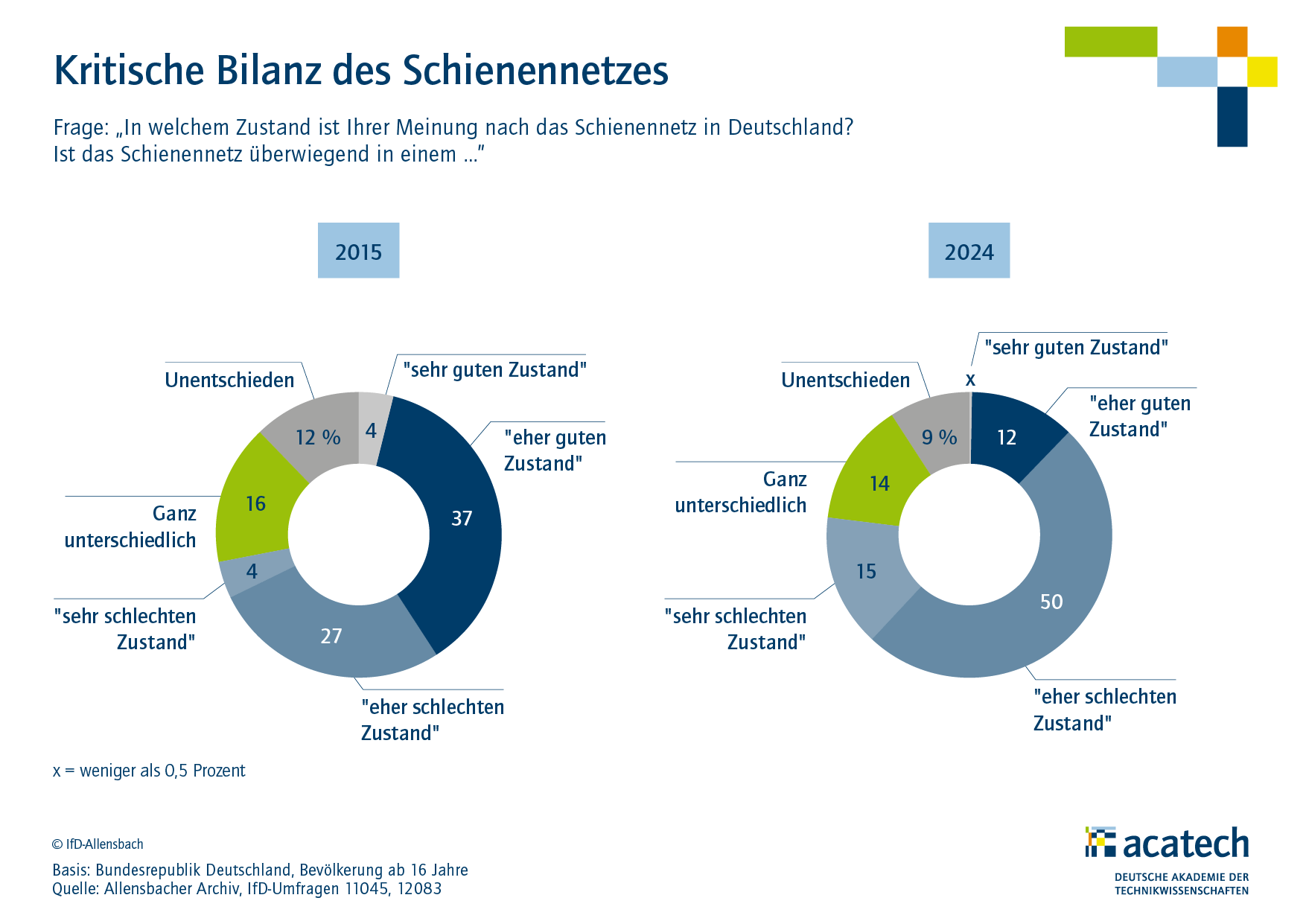

Quick read: Die Modernisierung konzentriert sich auf ÖPNV, Bahn und Straßennetz, wobei die Bahninfrastruktur besonders kritisch betrachtet wird. Nur 12 Prozent sehen das Schienennetz positiv, während 65 Prozent es als problematisch bewerten, was sich seit 2015 mehr als verdoppelt hat.

Ausführliche Zusammenfassung

ÖPNV und Schienenverkehr, aber auch das Straßennetz nehmen in der Modernisierungsagenda der Bevölkerung eine zentrale Rolle ein. Die Infrastruktur der Bahn wird zurzeit allerdings wesentlich kritischer bewertet als das Straßennetz. Lediglich 12 Prozent der Bevölkerung bewerten den Zustand des Schienennetzes zurzeit positiv, 65 Prozent kritisch. 14 Prozent äußern sich differenziert und unterscheiden zwischen Regionen mit intaktem Schienennetz und Regionen mit hohem Investitionsbedarf. Das Urteil über das Schienennetz in Deutschland hat sich in den letzten Jahren gravierend verschlechtert. 2015 waren noch 41 Prozent der Bevölkerung überzeugt, dass das Schienennetz in einem guten Zustand ist, während lediglich 31 Prozent von einer unbefriedigenden Situation ausgingen. Diese kritische Einschätzung hat sich seither mehr als verdoppelt.

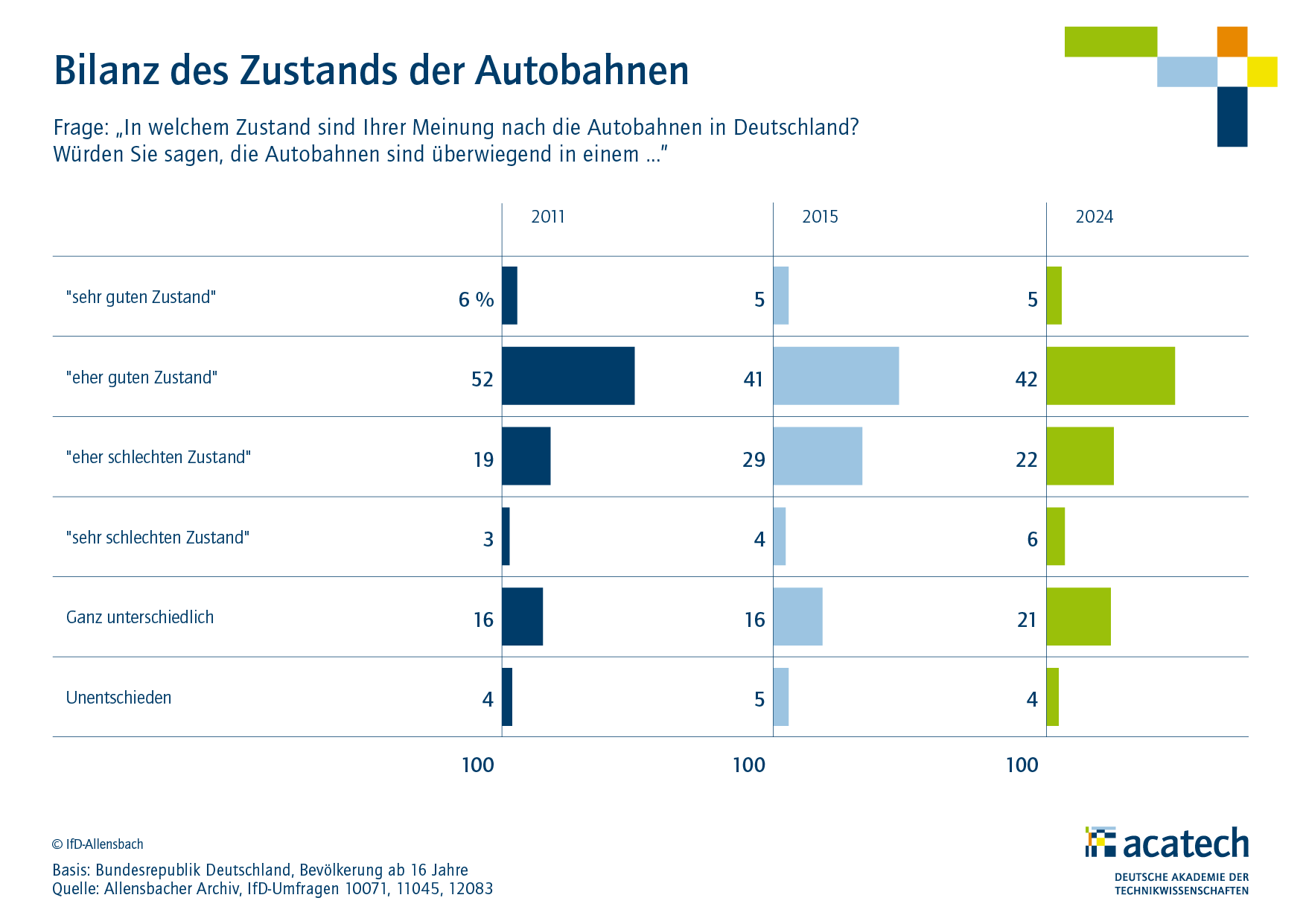

Quick read: Der Zustand der Autobahnen wird überwiegend positiv bewertet, jedoch mit abnehmender Tendenz.

Ausführliche Zusammenfassung

Der Zustand der Autobahnen wird weitaus günstiger bewertet: 47 Prozent der Bevölkerung ziehen eine positive Bilanz, 28 Prozent sehen den Zustand der Autobahnen kritisch; damit fällt die Bilanz tendenziell günstiger aus als 2015, aber kritischer als in den Jahren davor.

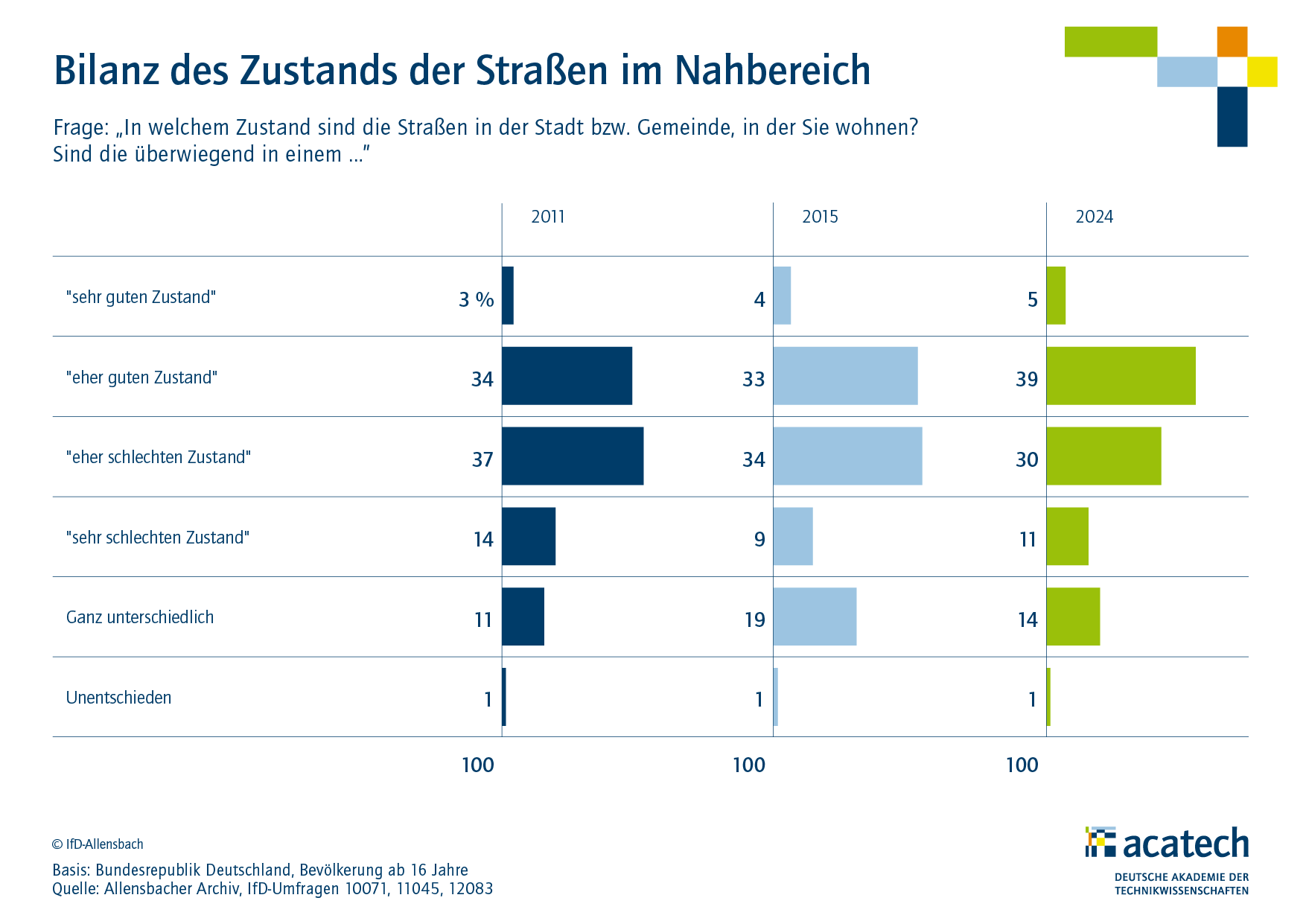

Quick read: Die Straßen in den Städten und Gemeinden werden kritischer bewertet als Autobahnen; 44 Prozent sind zufrieden, 41 Prozent kritisieren den Zustand.

Ausführliche Zusammenfassung

Die Straßen in der eigenen Stadt bzw. Kommune werden deutlich kritischer bewertet als der Zustand der Autobahnen. Zwar ziehen immerhin 44 Prozent der Bevölkerung eine positive Bilanz, 41 Prozent bewerten den Zustand der Straßen vor Ort jedoch kritisch. Anders als bei der Bewertung der Autobahnen hat sich jedoch die Bilanz der Bürger über die Straßen in ihrem Nahbereich längerfristig tendenziell verbessert. 2011 zeigten sich 37 Prozent der Bürger mit den Straßen in ihrer Stadt bzw. Gemeinde zufrieden, aktuell 41 Prozent. Der Kreis der Unzufriedenen hat sich seit 2011 von 51 auf 41 Prozent verringert.

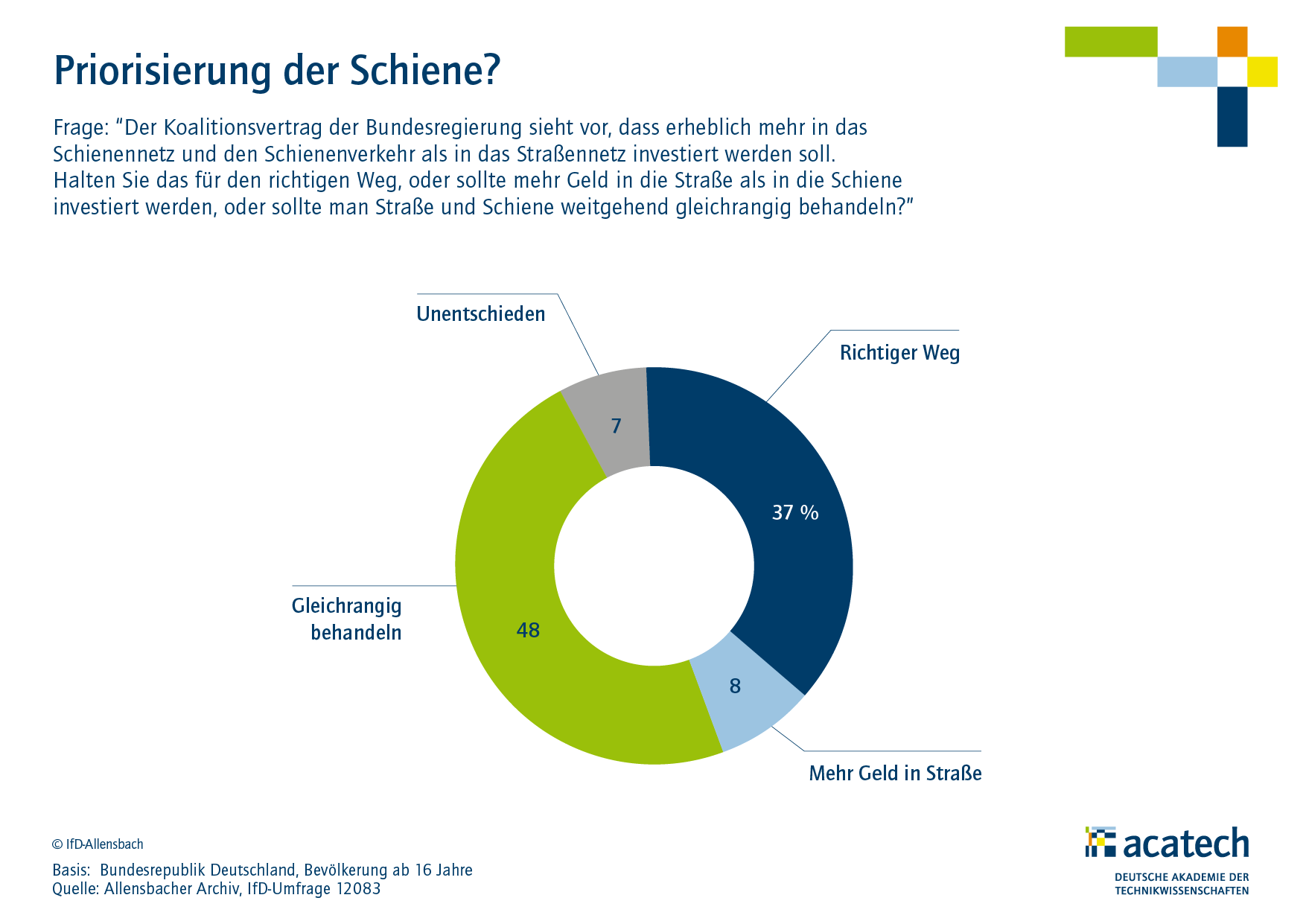

Quick read: Ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung unterstützt verstärkte Investitionen in das Schienennetz gegenüber dem Straßennetz, während knapp die Hälfte eine gleichrangige Behandlung von Schiene und Straße unterstützt.

Ausführliche Zusammenfassung

Angesichts der kritischen Einschätzung des Schienennetzes hält es ein erheblicher Teil der Bevölkerung für richtig, dass im Koalitionsvertrag der Bundesregierung vorgesehen wurde, erheblich mehr in das Schienennetz und den Schienenverkehr als in das Straßennetz zu investieren. 37 Prozent halten dies für den richtigen Weg, lediglich 8 Prozent plädieren dafür, das Straßennetz zu priorisieren. Knapp die Hälfte der Bevölkerung spricht sich jedoch dafür aus, Schiene und Straße gleichrangig zu behandeln.

Erwartungen und Wünsche

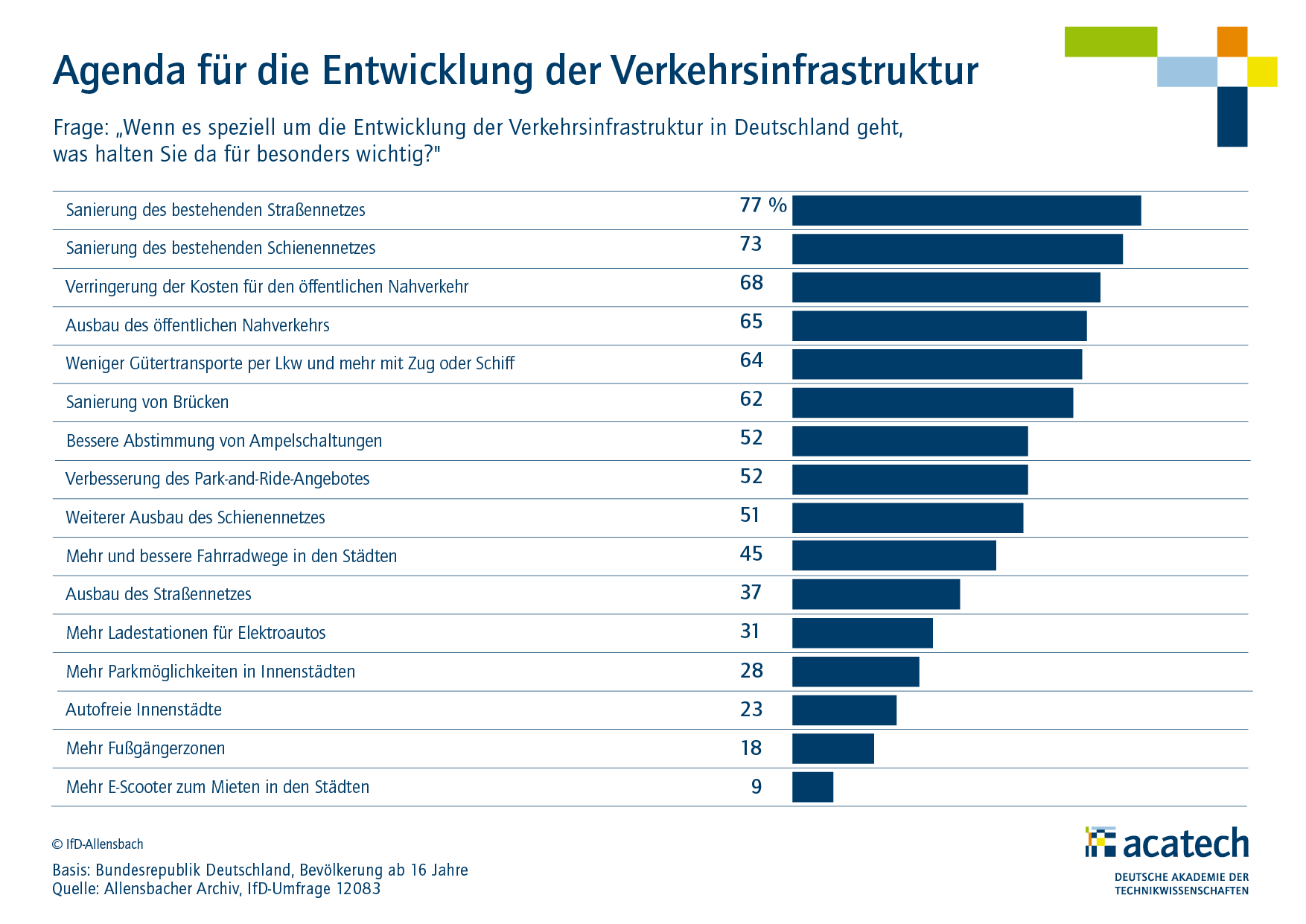

Quick read: Die Bevölkerung fordert gleichermaßen die Sanierung von Straßen und Schienen, priorisiert jedoch den Ausbau des Schienennetzes. Die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs wird als besonders wichtig erachtet.

Ausführliche Zusammenfassung

Dabei differenziert die Bevölkerung zwischen der Sanierung von Straße und Schiene

einerseits und dem Ausbau des Schienennetzes bzw. Straßennetzes andererseits. Die

Sanierung von Straßen und des bestehenden Schienennetzes hält die überwältigende

Mehrheit für außerordentlich wichtig; sie differenziert hier kaum zwischen Straße und

Schiene: 77 Prozent halten die Sanierung des Straßennetzes für zentral, 73 Prozent die

Sanierung des bestehenden Schienennetzes. Wenn es jedoch um den Ausbau geht,

sieht die Bevölkerung deutlich mehr Investitionsbedarf beim Schienen- als beim

Straßennetz: 51 Prozent halten den weiteren Ausbau des Schienennetzes für dringlich,

nur 37 Prozent den des Straßennetzes. Einen Ausbau fordert die Bevölkerung vor

allem in Bezug auf den öffentlichen Nahverkehr: 65 Prozent halten den Ausbau des

öffentlichen Nahverkehrs für besonders wichtig, 68 Prozent auch die Verringerung der

Kosten für die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs.

Insgesamt hat die Bevölkerung eine sehr umfassende Agenda für die Weiterentwicklung der Infrastruktur. Neben den Investitionen in die Sanierung von Straße und Schiene und den öffentlichen Nahverkehr gehören dazu die Verlagerung von Gütertransporten von der Straße auf die Schiene oder Wasserwege, die Sanierung von Brücken, die Verbesserung des Park-and-Ride-Angebotes und eine bessere Abstimmung von Ampelschaltungen. Der Schaffung von mehr autofreien Innenstädten, mehr Fußgängerzonen und der Ausweitung des Angebotes an E-Scootern messen jedoch nur kleine Minderheiten große Bedeutung bei. In Bezug auf autofreie Innenstädte sind es immerhin 23 Prozent, während eine Ausweitung des Angebotes an E-Scootern nur von 9 Prozent für dringlich gehalten wird.

Während der Modernisierungsbedarf bei der Verkehrsinfrastruktur im eigenen Nahbereich erheblich zwischen Stadt und Land differenziert, wird die Agenda für die Weiterentwicklung der Verkehrsinfrastruktur in Deutschland insgesamt in Stadt und Land relativ ähnlich gesehen.

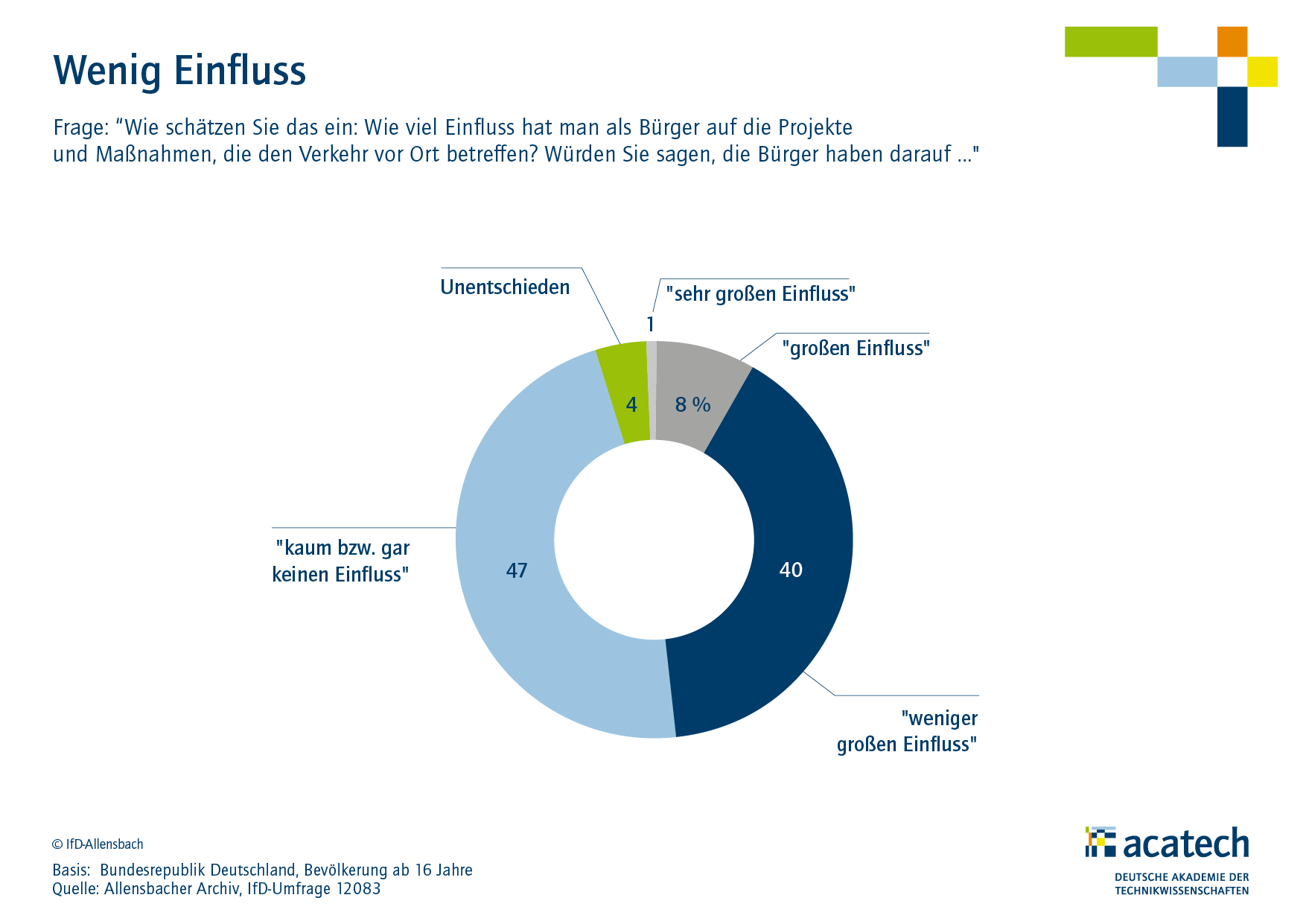

Quick read: In Debatten über die Beschleunigung von Infrastrukturprojekten wird oft die Bürgerbeteiligung thematisiert. Die Mehrheit der Bevölkerung hält den Einfluss der Bürger auf verkehrsbezogene Projekte jedoch für begrenzt: Nur 9 Prozent glauben an einen großen Einfluss, während 40 Prozent von einem begrenzten Einfluss ausgehen.

Ausführliche Zusammenfassung

Bei Debatten über die Möglichkeiten, Infrastrukturprojekte zu beschleunigen, werden

häufig auch die Einspruchmöglichkeiten der Bürger thematisiert. Die große Mehrheit

der Bevölkerung hält den Einfluss der Bürger auf Projekte und Maßnahmen, die den

Verkehr vor Ort betreffen, allerdings für begrenzt: Lediglich 9 Prozent gehen von

einem großen Einfluss aus, 40 Prozent von einem begrenzten Einfluss; knapp die

Hälfte der Bevölkerung ist überzeugt, dass die Bürger hier keinerlei nennenswerten

Einfluss ausüben können. Diese Einschätzung differiert erheblich zwischen den

sozialen Schichten: In den einfachen sozialen Schichten gehen 53 Prozent davon aus,

dass die Bürger praktisch keinen Einfluss nehmen können, in den höheren sozialen

Schichten dagegen nur 38 Prozent. Erhebliche Einflussmöglichkeiten sieht allerdings

auch nur jeder Fünfte in den höheren sozialen Schichten.

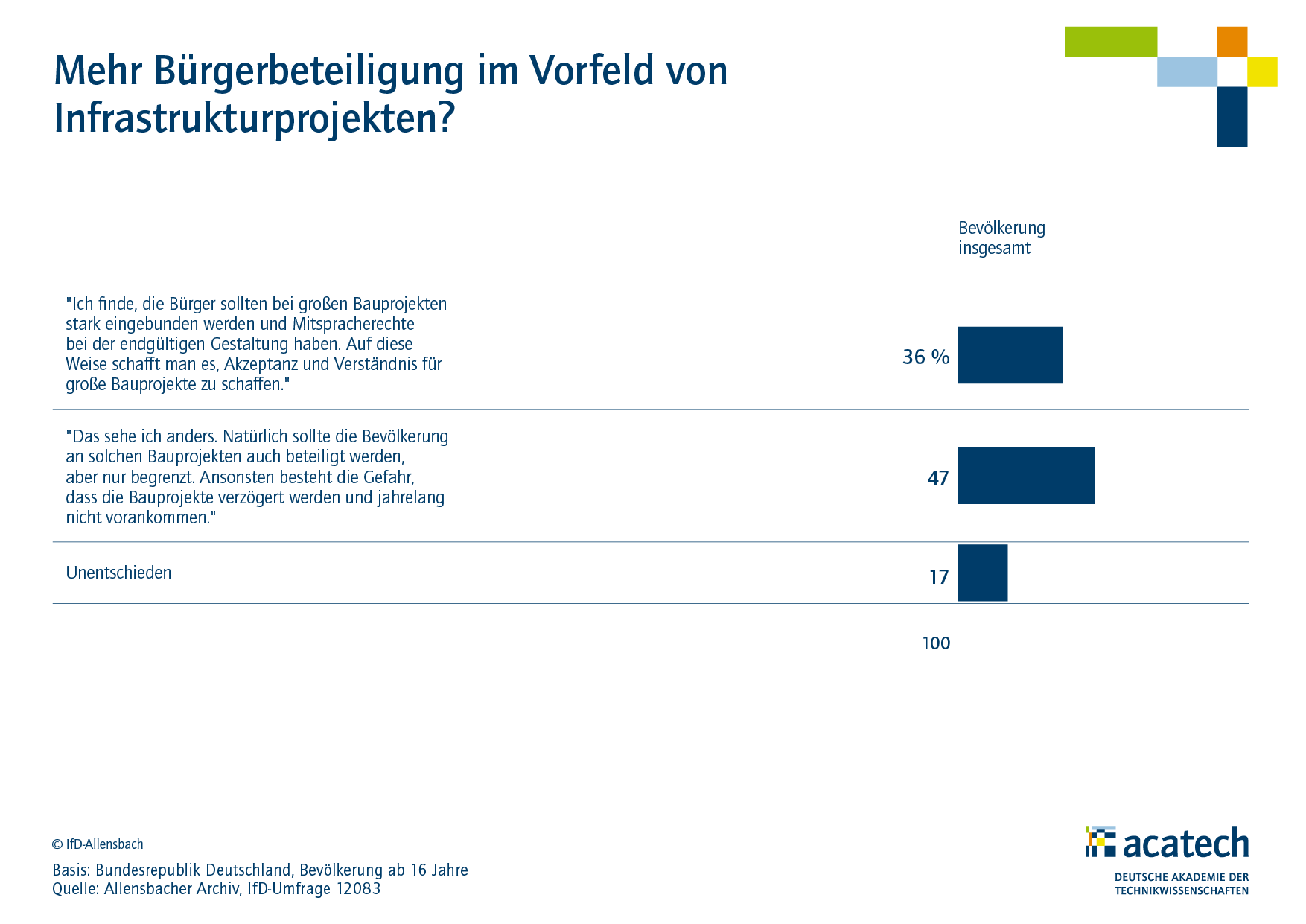

Quick read: Die Bevölkerung ist zwiegespalten, wenn es um die Bürgerbeteiligung bei großen Infrastrukturprojekten geht: 36 Prozent glauben, dass eine Einbindung der Bürger die Akzeptanz steigern könnte, 47 Prozent befürchten, dass dies zu Verzögerungen führen könnte.

Ausführliche Zusammenfassung

Wenn es um große Infrastrukturprojekte geht, sieht die Bevölkerung allerdings auch

eher Probleme durch eine stärkere Bürgerbeteiligung. Während 36 Prozent überzeugt

sind, dass eine wirksame Einbindung von Bürgern mehr Akzeptanz und Verständnis

für große Infrastrukturprojekte schafft, sehen 47 Prozent vor allem das Risiko, dass

wichtige Bauprojekte verzögert werden. Diese Position wird überdurchschnittlich von

den höheren sozialen Schichten vertreten, während in den einfachen sozialen

Schichten tendenziell überdurchschnittlich mehr Einbindung der Bürger gefordert

wird.

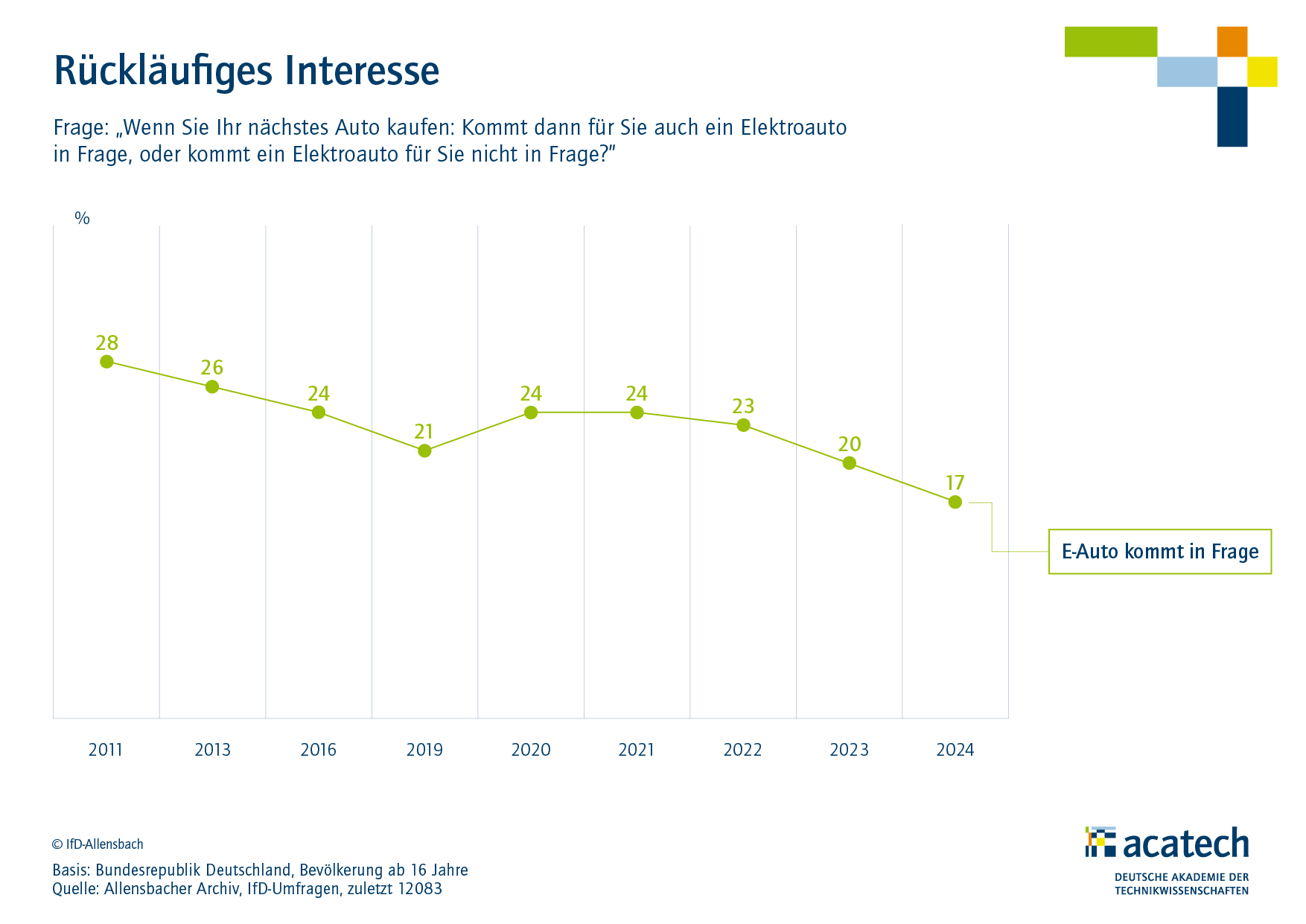

E-Mobilität als Alternative

Quick read: Das Interesse an Elektroautos sank von 24 auf 17 Prozent nach dem Ende der staatlichen Förderung, wobei es in den höheren sozialen Schichten bei 30 Prozent liegt.

Ausführliche Zusammenfassung

Mit der abrupten Beendigung der staatlichen Förderung ist das bereits zuvor rückläufige Interesse an Elektromobilität weiter abgekühlt. Zwischen 2021 und 2023 ging das weite Potential für Pkws mit Elektroantrieb – Personen, für die ein E-Auto in Betracht käme – von 24 auf 20 Prozent zurück; aktuell sind 17 Prozent bereit, bei der Anschaffung ihres nächsten Pkws ein Elektromobil in Betracht zu ziehen. Überdurchschnittlich offen sind die höheren sozialen Schichten: Während in den schwächeren sozialen Schichten lediglich 8 Prozent für die Anschaffung eines Elektromobils offen sind, liegt dieser Anteil in den höheren sozialen Schichten bei 30 Prozent.

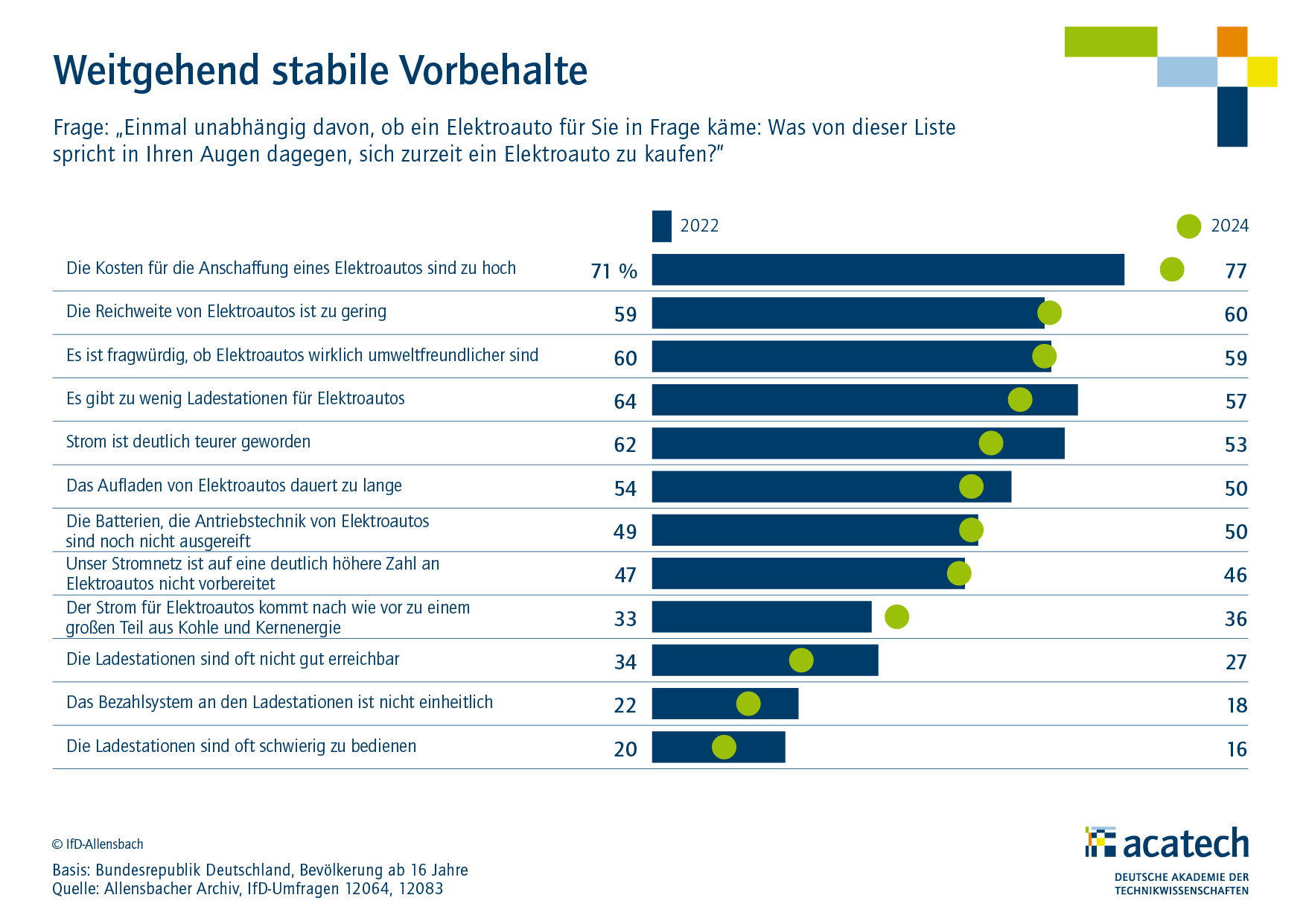

Quick read: Trotz einiger Verbesserungen bleiben Bedenken gegen Elektroautos bestehen, hauptsächlich aufgrund hoher Kosten (77 Prozent), begrenzter Reichweite (60Prozent) und unzureichender Ladestationen (57Prozent).

Ausführliche Zusammenfassung

Die ausgeprägte Schichtgebundenheit hat auch mit der Einschätzung der Nachteile eines Elektromobils zu tun. Nach wie vor sprechen aus Sicht der Bevölkerung vor allem die hohen Anschaffungskosten gegen den Kauf eines Elektroautos; dieser Vorbehalt hat sich tendenziell noch weiter verstärkt: 2022 nannten 71 Prozent die aus ihrer Sicht hohen Anschaffungskosten als Argument gegen den Kauf eines Elektromobils, aktuell sind 77 Prozent überzeugt, dass die Anschaffungskosten zu hoch sind. Dies ist aber nur ein Grund für das geringe Interesse. Die Mehrheit meldet nach wie vor zahlreiche Bedenken an, insbesondere die aus ihrer Sicht zu geringe Reichweite, die unzureichende Abdeckung mit Ladestationen und die Länge des

Aufladevorgangs, die hohen Strompreise, aber auch Zweifel, ob die Umweltbilanz von Elektromobilen aktuell wirklich überzeugend ist. 60 Prozent führen als Argument gegen den Kauf eines Elektromobils ins Feld, die Reichweite sei zu gering, 57 Prozent die unzureichende Abdeckung mit Ladestationen, 50 Prozent die Dauer des Ladevorgangs und 53 Prozent die gestiegenen Strompreise; 59 Prozent halten es für fragwürdig, ob Elektroautos wirklich umweltfreundlicher sind als die herkömmlichen Verbrenner.

Darüber hinaus halten viele die Antriebstechnik von Elektroautos für noch nicht ausgereift und melden auch Skepsis an, ob das Stromnetz eine deutlich höhere Zahl an Elektromobilen versorgen könnte. An diesen Bedenken hat sich in den letzten zwei Jahren nur wenig verändert; lediglich die Einwände, dass die Ladeinfrastruktur unzureichend sei und der Ladevorgang zu lange dauere, haben sich tendenziell zurückgebildet, signifikant auch der Einwand, dass die gestiegenen Strompreise gegen die Anschaffung eines Elektromobils sprechen. Vor zwei Jahren führten 62 Prozent die gestiegenen Strompreise als Einwand an, aktuell 53 Prozent. Die Überzeugung, dass die unzureichende Ladeinfrastruktur gegen die Anschaffung eines Elektromobils spricht, hat sich von 64 auf 57 Prozent zurückgebildet, Bedenken wegen der Dauer des Ladevorgangs von 54 auf 50 Prozent. Die Überzeugung, dass die Reichweite von Elektroautos unbefriedigend ist, hält sich dagegen auf hohem Niveau: Vor zwei Jahren waren davon 59 Prozent überzeugt, aktuell sind es 60 Prozent.

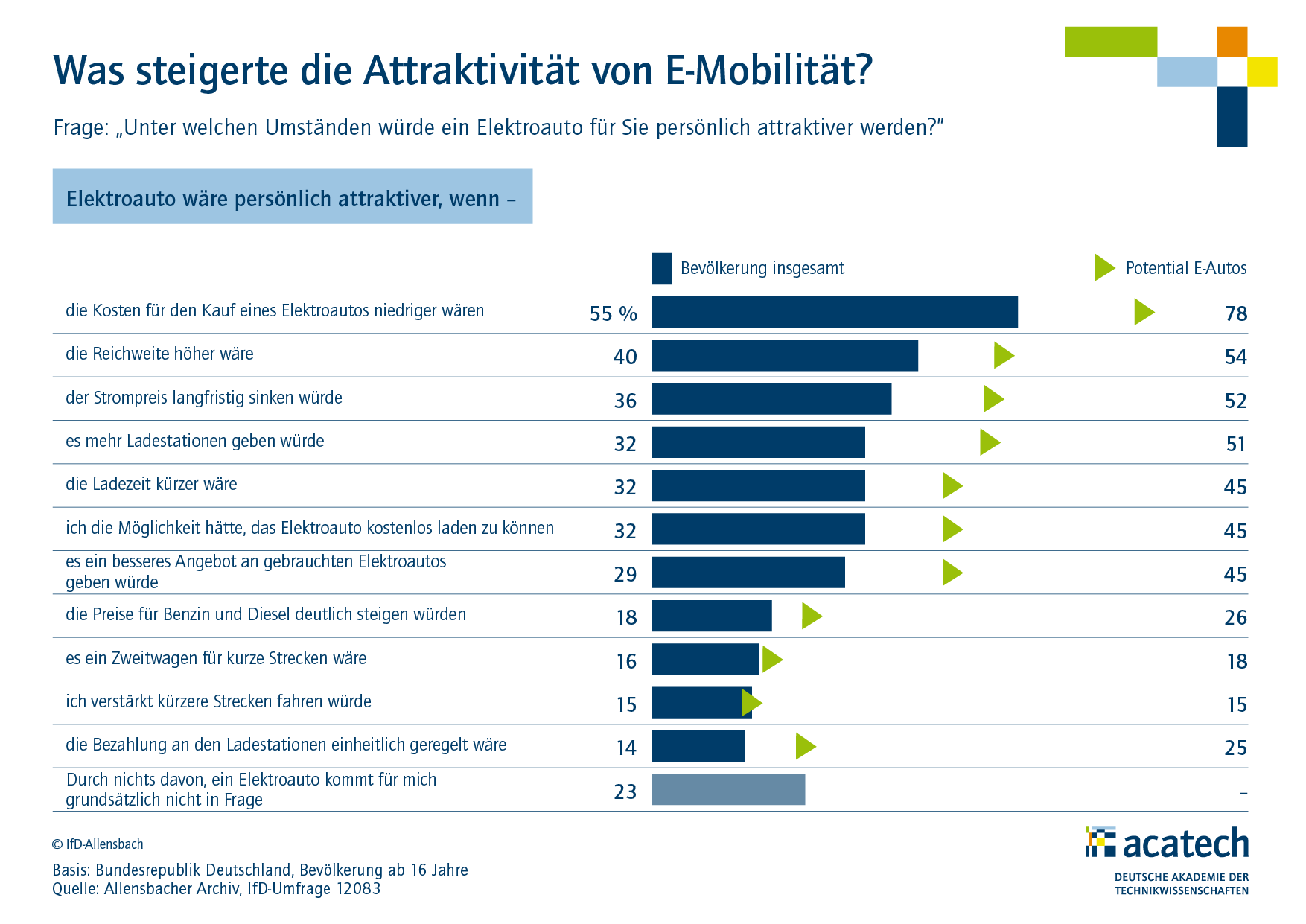

Quick read: Die Attraktivität von Elektromobilität könnte durch niedrigere Anschaffungskosten, längere Reichweiten und kürzere Ladezeiten verbessert werden.

Ausführliche Zusammenfassung

Für viele würden Elektromobile attraktiver, wenn zumindest ein Teil der Vorbehalte ausgeräumt werden könnte. Das gilt insbesondere für die Kosten eines neuen Elektromobils, aber auch für höhere Reichweiten, kürzere Ladezeiten, mehr Ladestationen und die Aussicht auf niedrige Strompreise. Für 55 Prozent der Bevölkerung würde ein Elektromobil attraktiver, wenn die Anschaffungskosten niedriger wären; 36 Prozent nennen auch die Aussicht auf langfristig sinkende Strompreise, die natürlich niemand garantieren könnte. Auch Möglichkeiten, das Elektromobil teilweise kostenlos laden zu können, wäre für immerhin jeden Dritten ein Anreiz.

Eine höhere Reichweite ist für 40 Prozent die Voraussetzung, Elektromobilität anders zu bewerten, mehr Ladestationen und kürzere Ladezeiten für jeden Dritten. Alle diese Aspekte werden von dem weiten Potential für die Anschaffung eines Elektromobils signifikant überdurchschnittlich genannt. Die Rangfolge der Bedingungen, die die Attraktivität eines Elektromobils erhöhen würde, ist jedoch im Potential für Elektromobilität dieselbe wie in der Bevölkerung: An der Spitze steht die Verringerung der Anschaffungskosten, gefolgt von höheren Reichweiten, langfristig sinkenden Strompreisen, mehr Ladestationen und kürzeren

Ladezeiten.

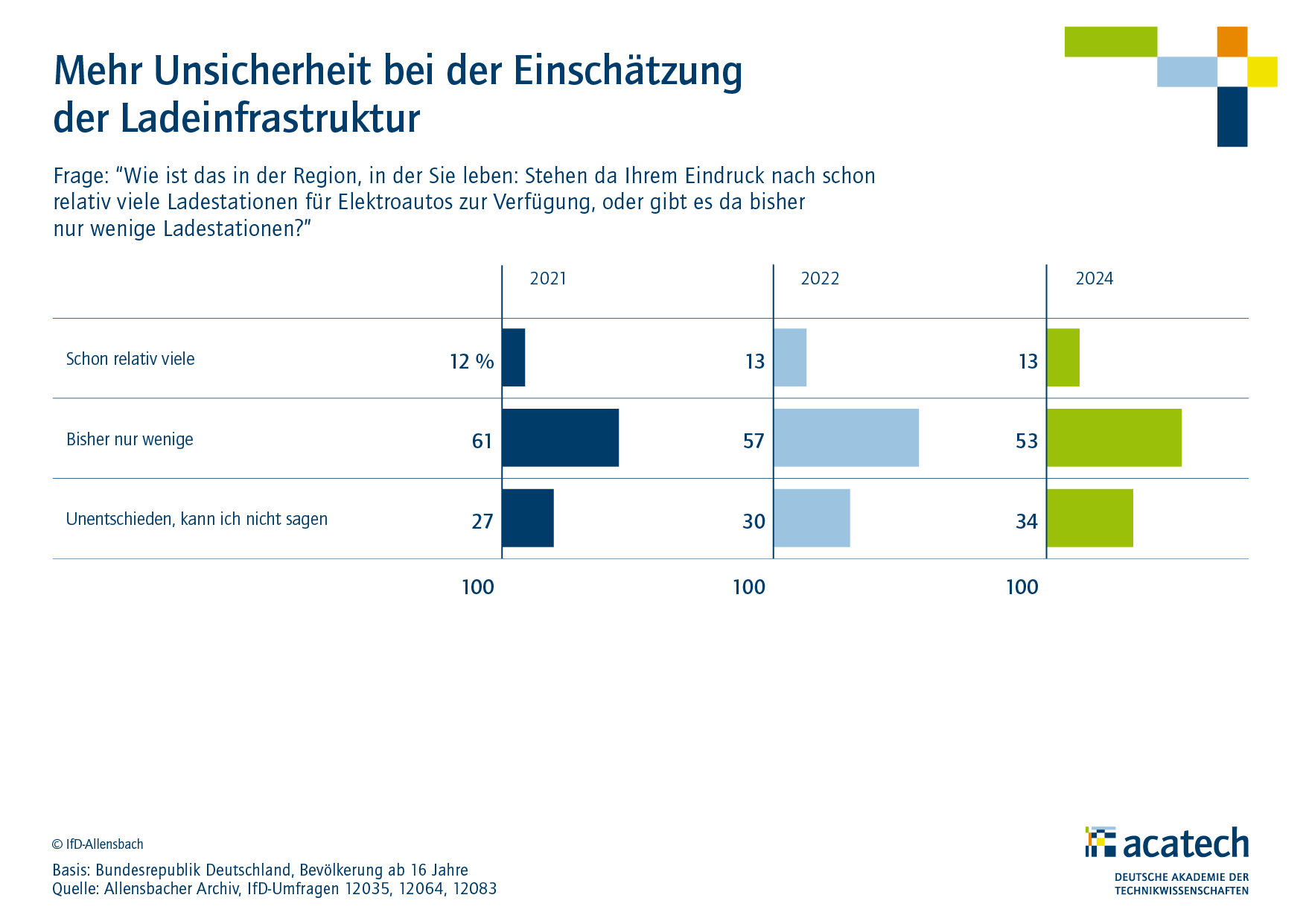

E-Mobilität: Ladeinfrastruktur

Quick read: Ein Drittel der Bevölkerung ist unsicher in Bezug auf die Einschätzung der Ladeinfrastruktur. Während 13 Prozent überzeugt sind, dass in ihrer Region bereits relativ viele Ladestationen zur Verfügung stehen, halten 53 Prozent die Abdeckung für gering, und 34 Prozent trauen sich kein Urteil zu. In den letzten Jahren hat sich die Unsicherheit bei der Einschätzung der Ladeinfrastruktur in der näheren Region erhöht (von 27 Prozent im Jahr 2021 auf aktuell 34 Prozent).

Ausführliche Zusammenfassung

Angesichts des weitverbreiteten Desinteresses an Elektromobilität ist allerdings die Frage, wieweit die Bevölkerung Veränderungen der Ladeinfrastruktur und technologische Fortschritte bei der Ladedauer und Reichweite überhaupt bewusst registriert. Bei allen Fragen zur Ladeinfrastruktur in der näheren Region wie auch zur Reichweite und Ladedauer fällt durchgängig ein hoher Anteil auf, der sich kein Urteil zutraut. Das gilt in Bezug auf die Einschätzung der Ladeinfrastruktur für ein Drittel der Bevölkerung. 13 Prozent sind überzeugt, dass in ihrer Region bereits relativ viele Ladestationen zur Verfügung stehen, 53 Prozent halten die Abdeckung dagegen für gering, 34 Prozent trauen sich kein Urteil zu. Über die letzten Jahre hinweg hat sich die Unsicherheit bei der Einschätzung der Ladeinfrastruktur in der näheren Region erhöht, von 27 Prozent im Jahr 2021 auf aktuell 34 Prozent. Gegenläufig hat sich die kritische Bilanz, dass in der näheren Region nur wenige Ladestationen zur Verfügung stehen, von 61 auf 53 Prozent zurückgebildet, während interessanterweise die

Überzeugung von einer befriedigenden Abdeckung auf niedrigem Niveau stagniert.

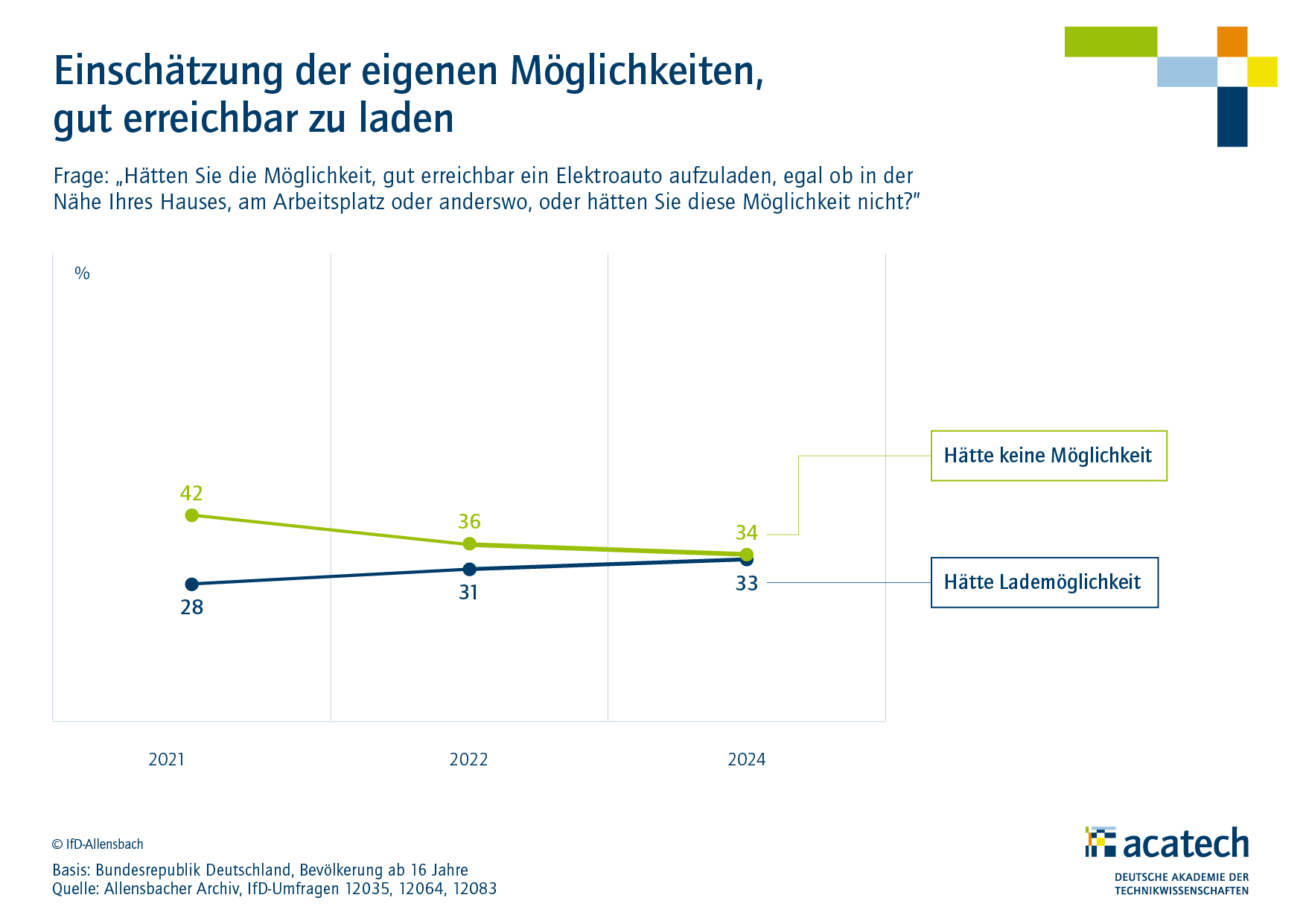

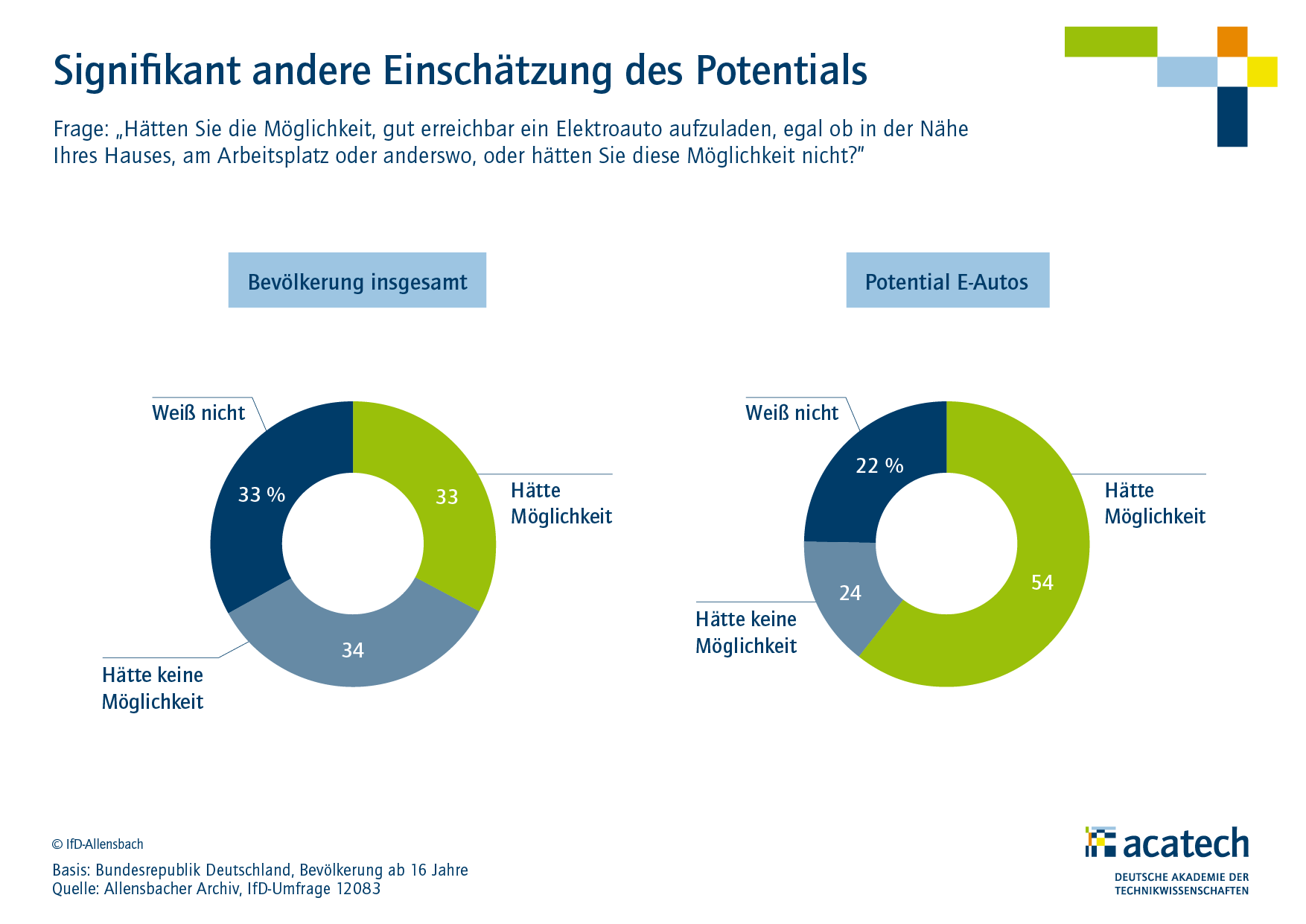

Quick read: Die Einschätzung der eigenen Möglichkeiten, ein Elektroauto aufzuladen, verbessert sich allmählich. 2021 zogen hier 28 Prozent eine positive Bilanz, aktuell 33 Prozent.

Ausführliche Zusammenfassung

Die eigenen Möglichkeiten, gut erreichbar ein Elektroauto aufzuladen, sei es in der Nähe der Wohnung, am Arbeitsplatz oder an anderer Stelle, werden dagegen allmählich positiver eingeschätzt. 2021 zogen hier 28 Prozent eine positive Bilanz, aktuell 33 Prozent. Gegenläufig ist der Anteil derjenigen, die für sich eine solche Möglichkeit nicht sehen, von 42 auf 34 Prozent zurückgegangen. Auch hier traut sich jedoch jeder Dritte kein Urteil zu.

Quick read: Personen, die die Anschaffung eines Elektroautos in Betracht ziehen, bewerten die Erreichbarkeit von Ladestationen überwiegend positiv (54 Prozent), während nur jeder Vierte gegenteiliger Meinung ist. Allerdings sind 22 Prozent der potenziellen Käufer unsicher, ob sie in der Nähe ihres Wohn- oder Arbeitsortes eine Ladestation finden würden.

Ausführliche Zusammenfassung

Das weite Potential für die Anschaffung eines Elektromobils bewertet die Erreichbarkeit von Ladestationen weitaus günstiger als der Durchschnitt der Bevölkerung. 54 Prozent des Potentials sind überzeugt, dass sie ein Elektromobil gut erreichbar aufladen könnten, nur jeder Vierte ist vom Gegenteil überzeugt. Selbst im Potential für Elektromobile fällt jedoch der hohe Anteil auf, der sich kein Urteil zutraut: 22 Prozent derjenigen, für die die Anschaffung eines Elektromobils grundsätzlich in Betracht kommt, trauen sich kein Urteil zu, wieweit sie in gut erreichbarer Nähe ihres Wohn- oder Arbeitsortes eine Ladestation zur Verfügung

hätten.

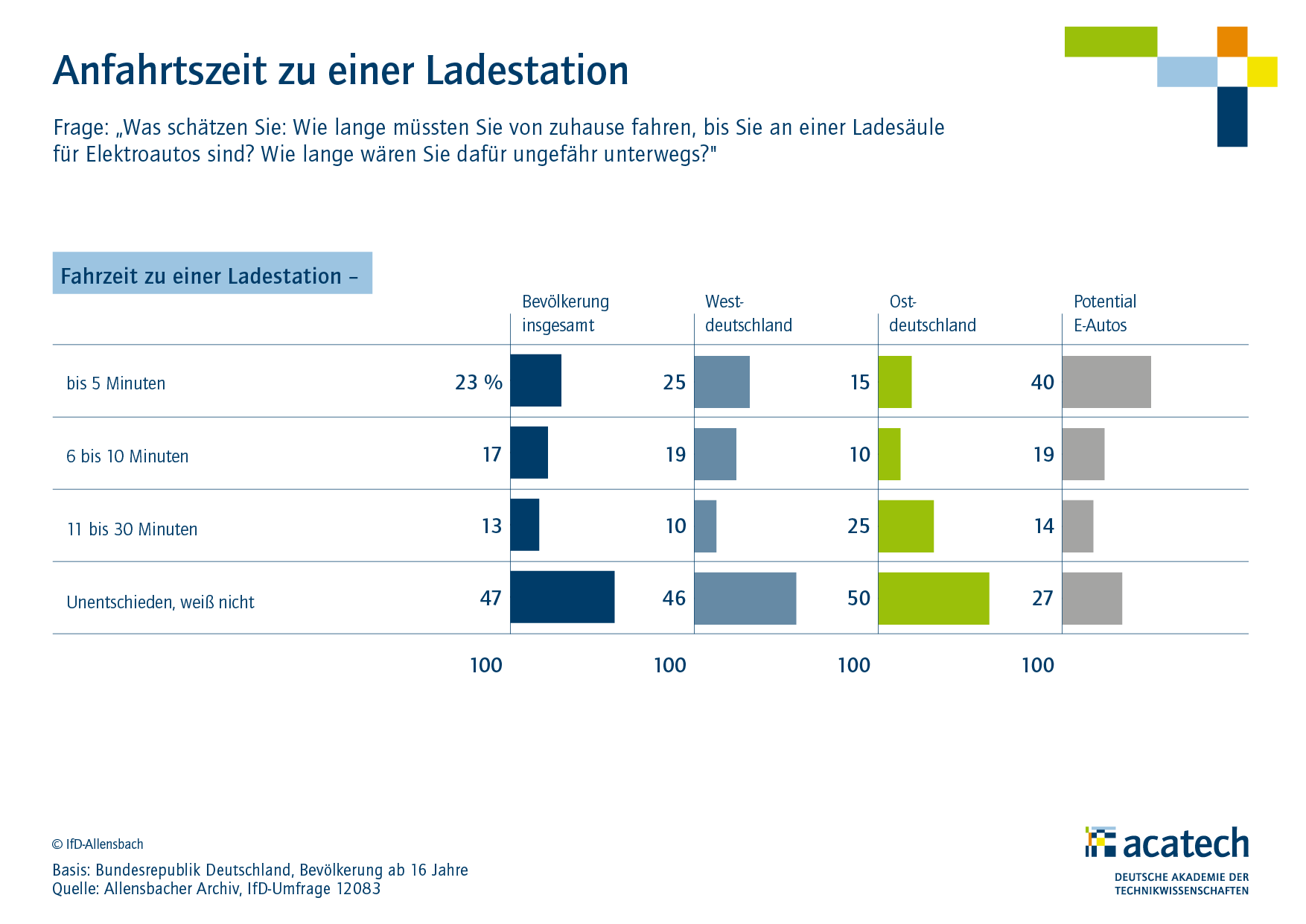

Quick read: Ein Viertel der Bevölkerung schätzt die Fahrzeit zu einer Ladestation auf maximal 5 Minuten, und 17 Prozent auf 6 bis 10 Minuten. In Ostdeutschland glauben 25 Prozent der Bevölkerung, dass sie zwischen 11 und 30 Minuten benötigen würden, um eine Ladestation zu erreichen, während dieser Anteil in Westdeutschland nur 10 Prozent beträgt.

Ausführliche Zusammenfassung

Besonders groß ist die Unsicherheit bei der Einschätzung der Anfahrtszeiten zu einer Ladestation. Immerhin knapp ein Viertel der Bevölkerung schätzt die Fahrzeit zu einer Ladestation auf maximal 5 Minuten, weitere 17 Prozent auf 6 bis 10 Minuten. Knapp die Hälfte der Bevölkerung traut sich hier jedoch kein Urteil zu. In Ostdeutschland wird die Anfahrtszeit signifikant höher eingeschätzt als in Westdeutschland: Dort sind 25 Prozent der Bevölkerung überzeugt, dass sie zwischen 11 und 30 Minuten benötigen würden, um eine Ladestation zu erreichen, in Westdeutschland beträgt dieser Anteil dagegen nur 10 Prozent. Das Potential für Elektromobile schätzt die Ladezeiten weitaus günstiger ein als der Durchschnitt der Bevölkerung. Das hat nur begrenzt mit einer besseren Ladeinfrastruktur im Umfeld dieses weiten Potentials zu tun, sondern in hohem Maße auch mit einer intensiveren Beschäftigung mit dem Thema Elektromobilität. Während sich 47 Prozent der Bevölkerung kein Urteil zutrauen, mit welchen Anfahrtszeiten sie kalkulieren müssten, gilt dies nur für 27 Prozent des Potentials; 40 Prozent veranschlagen die Anfahrtszeit mit maximal 5 Minuten, ein weiteres Fünftel mit 6 bis 10 Minuten.

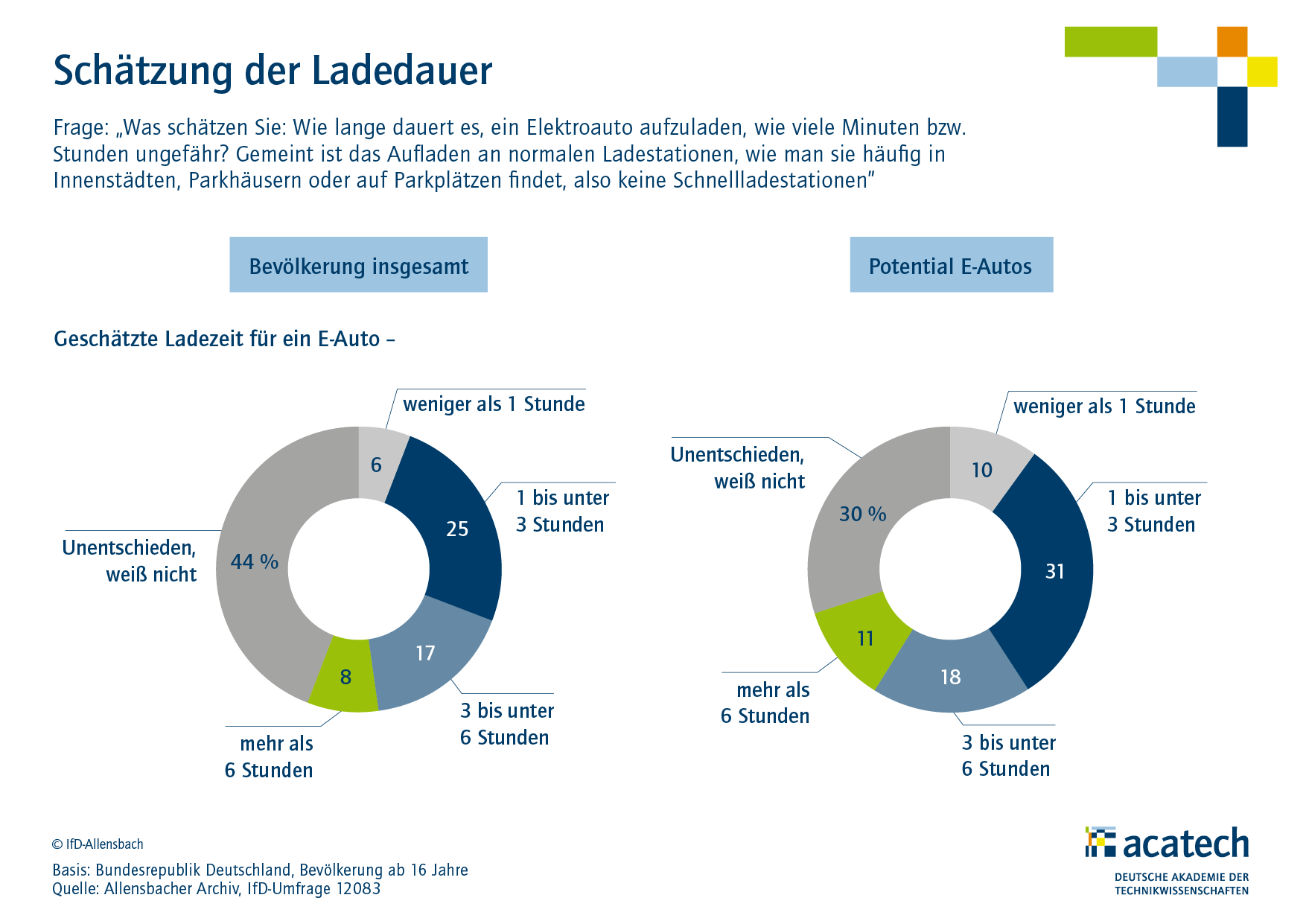

Quick read: Von denjenigen, die sich ein Urteil zutrauen, schätzen nur 6 Prozent den Ladevorgang von Elektroautos auf weniger als 1 Stunde, während 25 Prozent 1 bis unter 3 Stunden veranschlagen. Auch potenzielle Käufer von Elektrofahrzeugen gehen vielfach von langen Ladezeiten aus: 18 Prozent schätzen die Ladedauer auf 3 bis unter 6 Stunden, 11 Prozent auf mehr als 6 Stunden, und 31 Prozent auf mindestens 1 bis 3 Stunden.

Ausführliche Zusammenfassung

Die Einschätzung der Erreichbarkeit von Ladestationen zeigt, dass es durchaus

beachtliche Fortschritte beim Ausbau der Infrastruktur gibt.

Die Abdeckung mit Ladestationen allein reicht jedoch für eine grundlegende Änderung der Bewertung von Elektromobilität nicht aus, solange die Ladezeiten normaler Ladestationen ungleich länger eingeschätzt werden als die gewohnten Tankvorgänge. In Bezug auf die Ladezeiten ist die Bevölkerung noch unsicherer als in Bezug auf die Ladeinfrastruktur. 44 Prozent trauen sich kein Urteil zu, wie lange es im Allgemeinen dauert, ein Elektroauto aufzuladen; die zugrunde liegende Frage stellte auf normale Ladestationen ab, nicht auf Schnellladestationen. Von denjenigen, die sich ein Urteil zutrauten, schätzte nur eine kleine Minderheit den Ladevorgang auf weniger als 1 Stunde, viele auf 1 bis 3 Stunden oder sogar deutlich länger: 6 Prozent der Bevölkerung sind überzeugt, dass der Ladevorgang in weniger als 1 Stunde zu bewältigen ist, 25 Prozent veranschlagen ihn auf 1 bis unter 3 Stunden, 25 Prozent auf 3 Stunden und mehr. Auch diejenigen, für die der Kauf eines Elektromobils bei der Anschaffung ihres nächsten Pkws in Betracht kommt, gehen vielfach von langen Ladezeiten aus: 18 Prozent schätzen die Ladedauer auf 3 bis unter 6 Stunden, 11 Prozent auf mehr als 6 Stunden, 31 Prozent auf mindestens 1 bis 3 Stunden.

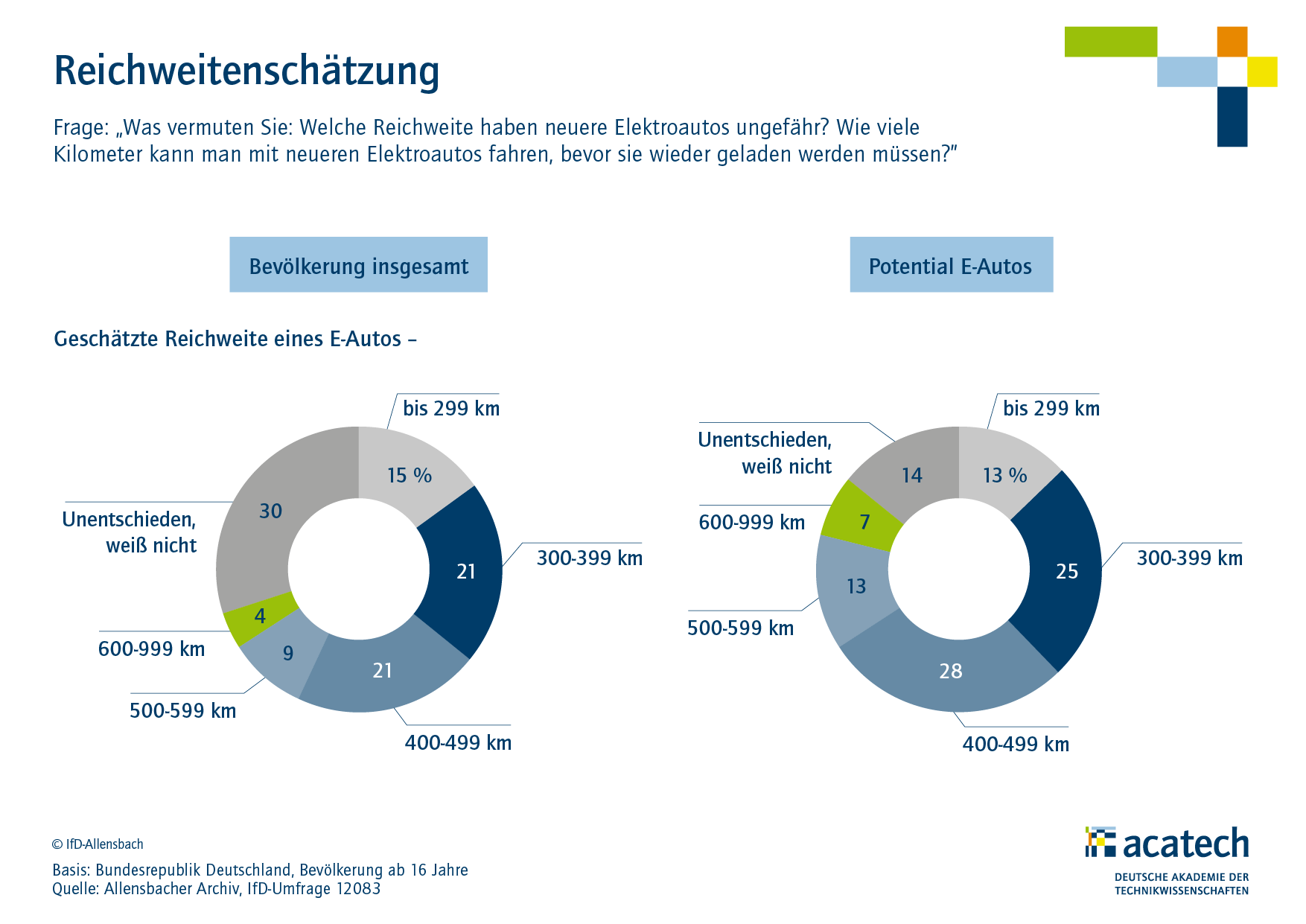

Quick read: In den letzten Jahren wurden bei der Elektromobilität erhebliche Fortschritte bei den Reichweiten erzielt. Neue Elektroautos bieten mittlerweile teilweise Reichweiten von über 500 km bei einem Ladevorgang. Nur 13 Prozent der Bevölkerung gehen allerdings davon aus, dass dies möglich ist.

Ausführliche Zusammenfassung

Der dritte Parameter, der neben Ladeinfrastruktur und Aufladezeiten die Vorstellungen von Convenience und Sicherheit der Elektromobilität prägt, sind die Reichweiten, bei denen in den letzten Jahren gravierende Fortschritte erzielt wurden. Mittlerweile bieten neue Elektroautos teilweise Reichweiten von über 500 km bei einem Ladevorgang. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, um Vorbehalte gegenüber der Elektromobilität abzubauen. Nach wie vor spielen Bedenken aufgrund einer vermeintlich zu geringen Reichweite bei der Einschätzung der Nachteile von Elektromobilität eine zentrale Rolle.

Viele unterschätzen die Reichweite neuer Modelle. So sind 15 Prozent der Bevölkerung überzeugt, dass die Reichweite eines neuen Elektroautos weniger als 300 km beträgt, weitere 21 Prozent schätzen die Reichweite auf 300 bis unter 400 km und ein weiteres Fünftel auf 400 bis unter 500 km. Lediglich 13 Prozent der Bevölkerung gehen davon aus, dass neue Modelle Reichweiten von über 500 km erreichen. Auch bei dieser Frage zeigt sich, dass viele sich nicht intensiver mit diesem Thema auseinandergesetzt haben und sich kein Urteil zutrauen; dieser Anteil beträgt 30 Prozent der Bevölkerung und immerhin auch 14 Prozent des weiten Potentials für Elektromobile. Auch im Potential veranschlagen viele die mögliche Reichweite unter 400 km; dies gilt für 38 Prozent des Potentials. Weitere 28 Prozent veranschlagen die Reichweite auf 400 bis unter 500 km und lediglich 20 Prozent auf 500 km und mehr.

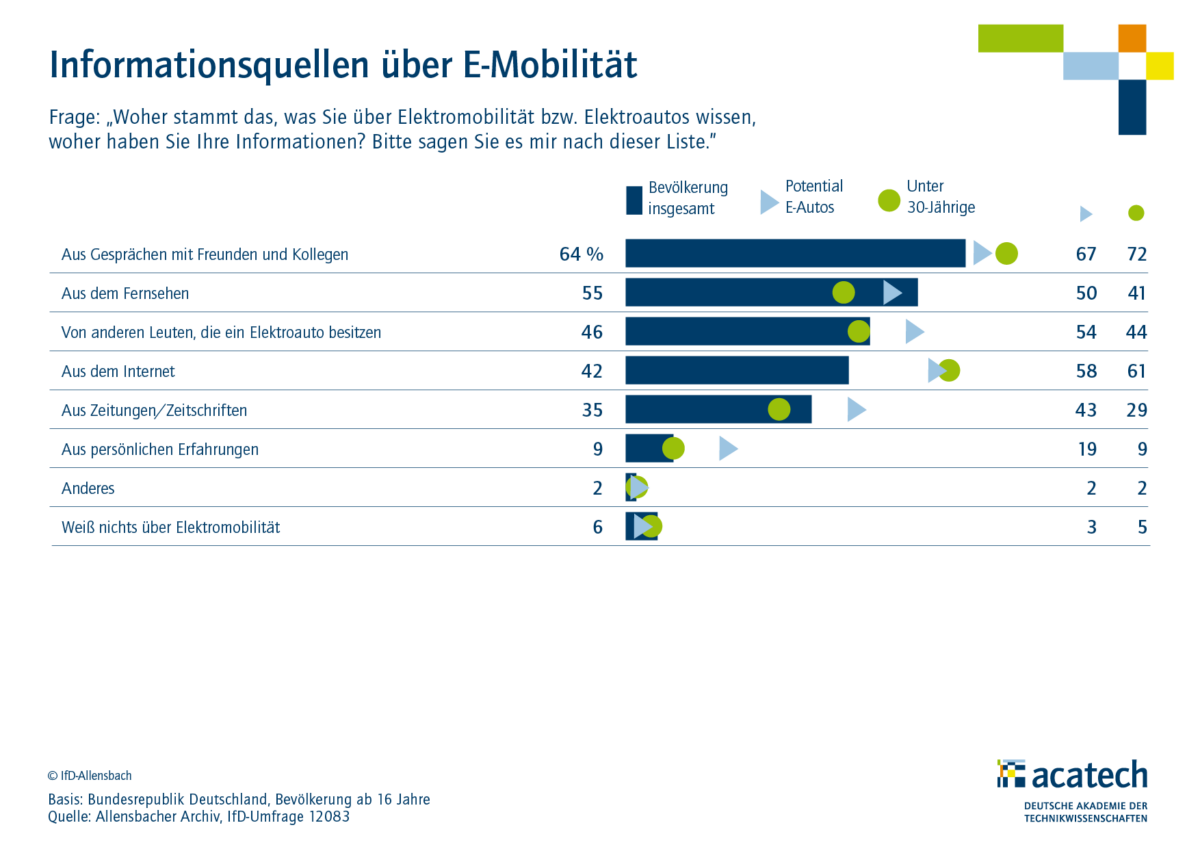

Informationsquellen über E-Mobilität

Quick read: Die Informationen über Elektromobilität und ihre Nachteile stammen hauptsächlich aus persönlichen Gesprächen (64 Prozent) und von Besitzern von Elektromobilen (46 Prozent). Fernsehberichte, das Internet und Printmedien spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Informationsbeschaffung. Aktuell haben 9 Prozent der Bevölkerung persönliche Erfahrungen mit Elektromobilen gemacht.

Ausführliche Zusammenfassung

gemacht haben. 64 Prozent der Bevölkerung geben an, dass sie ihre Information aus Gesprächen im privaten Kreis bezogen haben, 46 Prozent auch durch Besitzer von Elektromobilen. Daneben spielen vor allem Fernsehberichte eine Rolle, gefolgt von Informationen aus dem Internet und aus Printmedien. 55 Prozent haben ihre Vorstellungen auch aufgrund von Berichten im Fernsehen gebildet, 42 Prozent auf der

Basis von Informationen aus dem Internet, 35 Prozent auf der Basis von Informationen aus Printmedien. Über persönliche Erfahrungen mit Elektromobilen verfügen aktuell 9 Prozent der Bevölkerung, knapp ein Fünftel des weiten Potentials. Das weite Potential hat sich auch überdurchschnittlich bei anderen Besitzern von Elektromobilen informiert; auch Printmedien und vor allem das Internet werden von denjenigen, für

die die Anschaffung eines Elektromobils in Betracht kommt, überdurchschnittlich als Informationsquellen genannt.

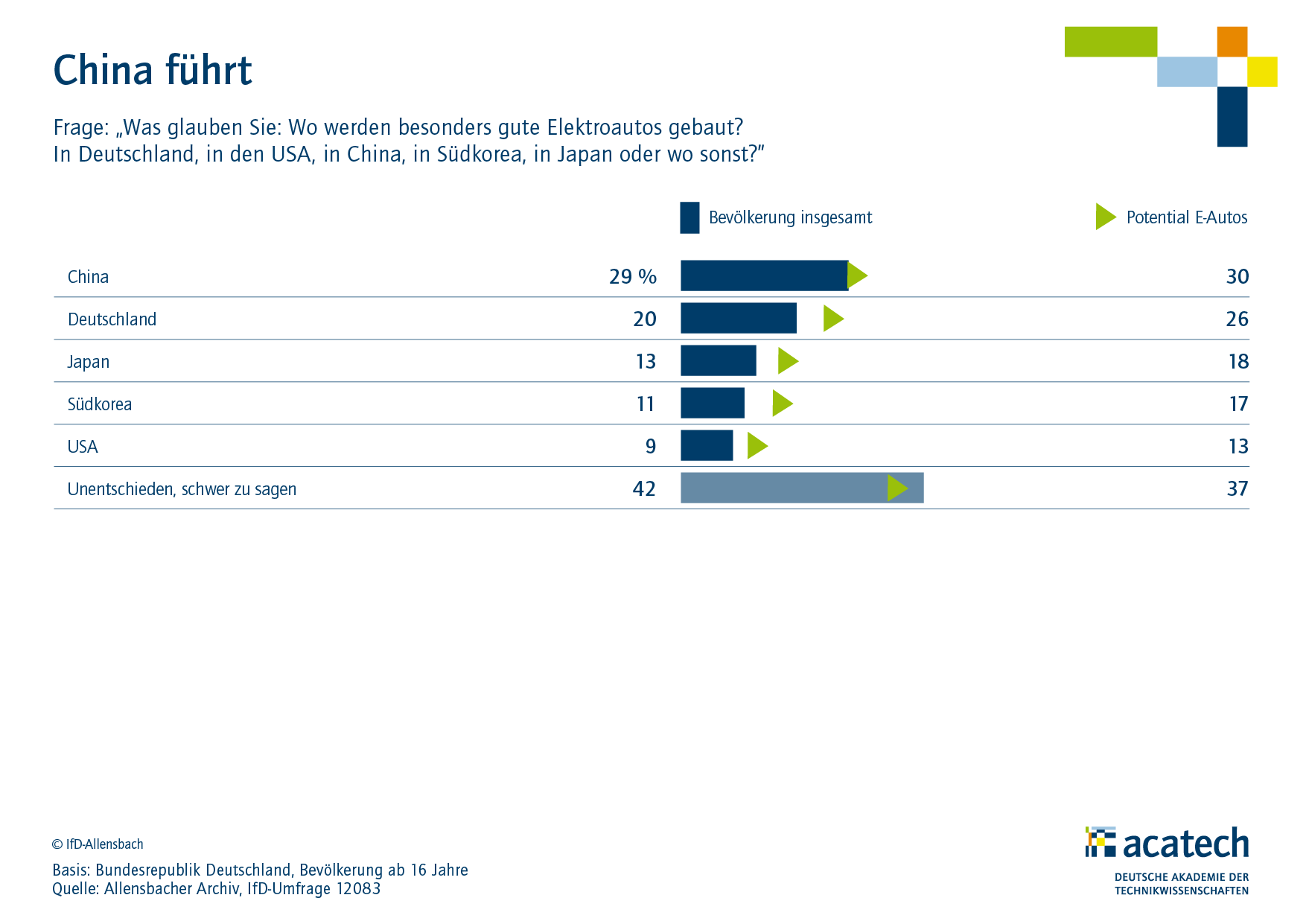

E-Mobilität „Made in Germany“

Quick read: Die Elektromobilität beeinflusst die Wettbewerbsbedingungen. Nur 20 Prozent der Bevölkerung sind überzeugt, dass in Deutschland besonders gute Elektroautos gebaut werden. 29 Prozent schreiben diese Qualität dagegen China zu, 13 Prozent Japan und 11 Prozent Südkorea. Unter denjenigen, die den Kauf eines Elektroautos in Betracht ziehen, schätzen 30 Prozent das Qualitätsniveau chinesischer Elektroautos höher ein, während 26 Prozent Deutschland und 18 Prozent Japan bevorzugen.

Ausführliche Zusammenfassung

Elektromobilität verändert die Wettbewerbsbedingungen, da insbesondere China sich bereits im eigenen Land eine starke Position in diesem Segment erarbeitet hat und ansetzt, dies sukzessive auch in Europa zu erreichen. Die deutsche Automobilindustrie kann nur begrenzt darauf vertrauen, dass „made in Germany“ bei Elektromobilität als besonderes Qualitätssiegel eingeschätzt wird. Nur 20 Prozent der Bevölkerung sind überzeugt, dass in Deutschland besonders gute Elektroautos gebaut werden; 29 Prozent schreiben dies dagegen China zu, 13 Prozent Japan und 11 Prozent Südkorea. Bemerkenswerterweise genießen die USA trotz Tesla das geringste Vertrauen, dass dort gute Elektromobile gebaut werden.

Diejenigen, für die die Anschaffung eines Elektroautos in Betracht kommt, schätzen die Qualität deutscher Elektromobile wie auch japanischer und südkoreanischer Hersteller positiver ein, aber auch in dieser Gruppe liegt China vorn: 30 Prozent des Potentials sind überzeugt, dass China besonders gute Elektromobile baut, 26 Prozent attestieren dies Deutschland, 18 Prozent den Japanern.

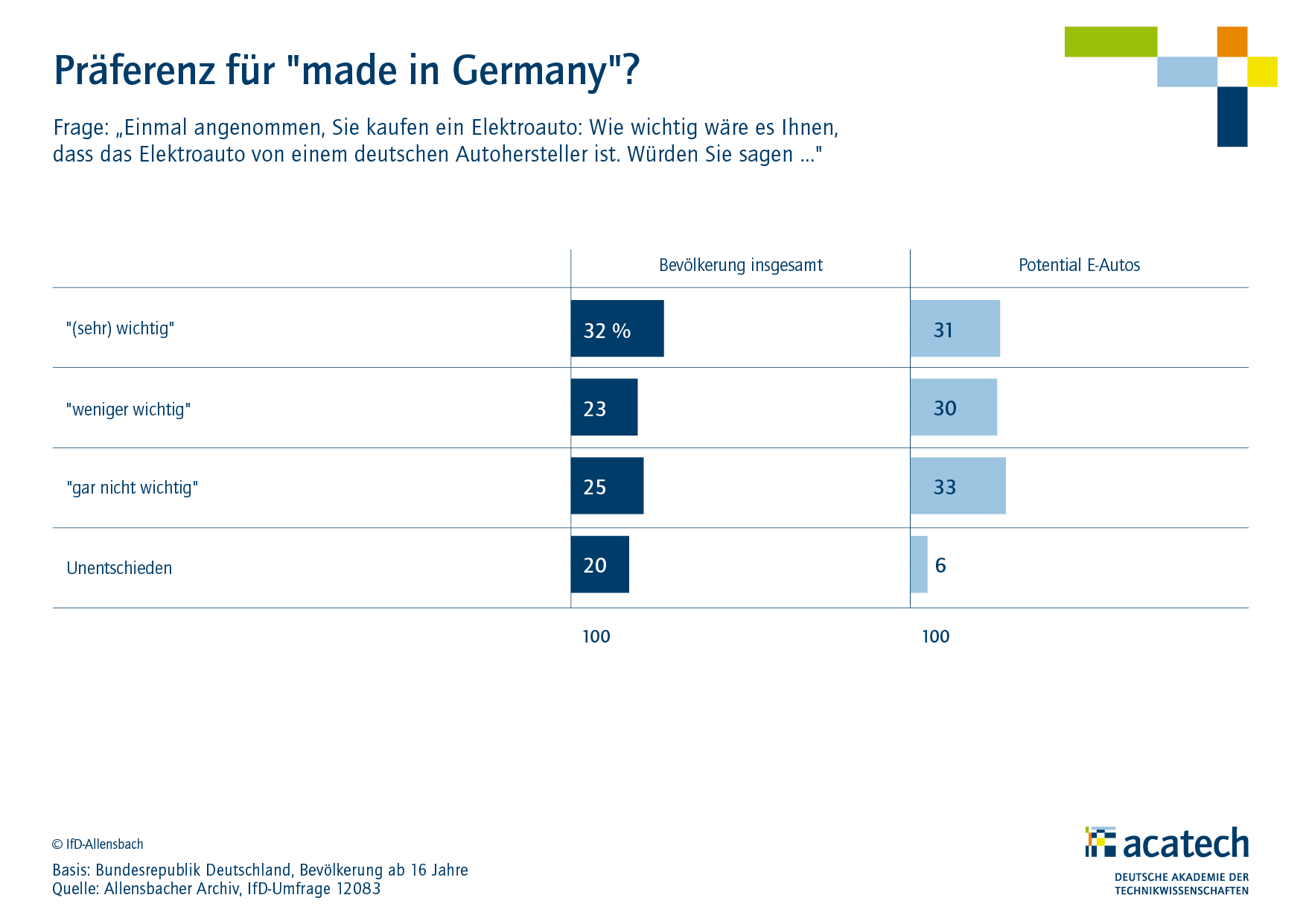

Quick read: Ein Drittel der Bevölkerung bevorzugt deutsche Hersteller, während für 48 Prozent das "made in Germany" bei der Anschaffung eines Elektroautos weniger oder gar nicht wichtig ist; in der Potentialgruppe sind es sogar 63 Prozent.

Ausführliche Zusammenfassung

Persönlich bekundet ein Drittel der Bevölkerung eine klare Präferenz für einen deutschen Hersteller. 48 Prozent wäre das „made in Germany“ dagegen weniger oder überhaupt nicht wichtig, wenn der Kauf eines Elektromobils anstünde. In der Potentialgruppe ist dieser Anteil sogar noch höher: Zwar liegt auch in dieser Gruppe knapp jeder Dritte Wert auf ein Elektromobil made in Germany, 63 Prozent wäre dies jedoch weniger oder gar nicht wichtig.

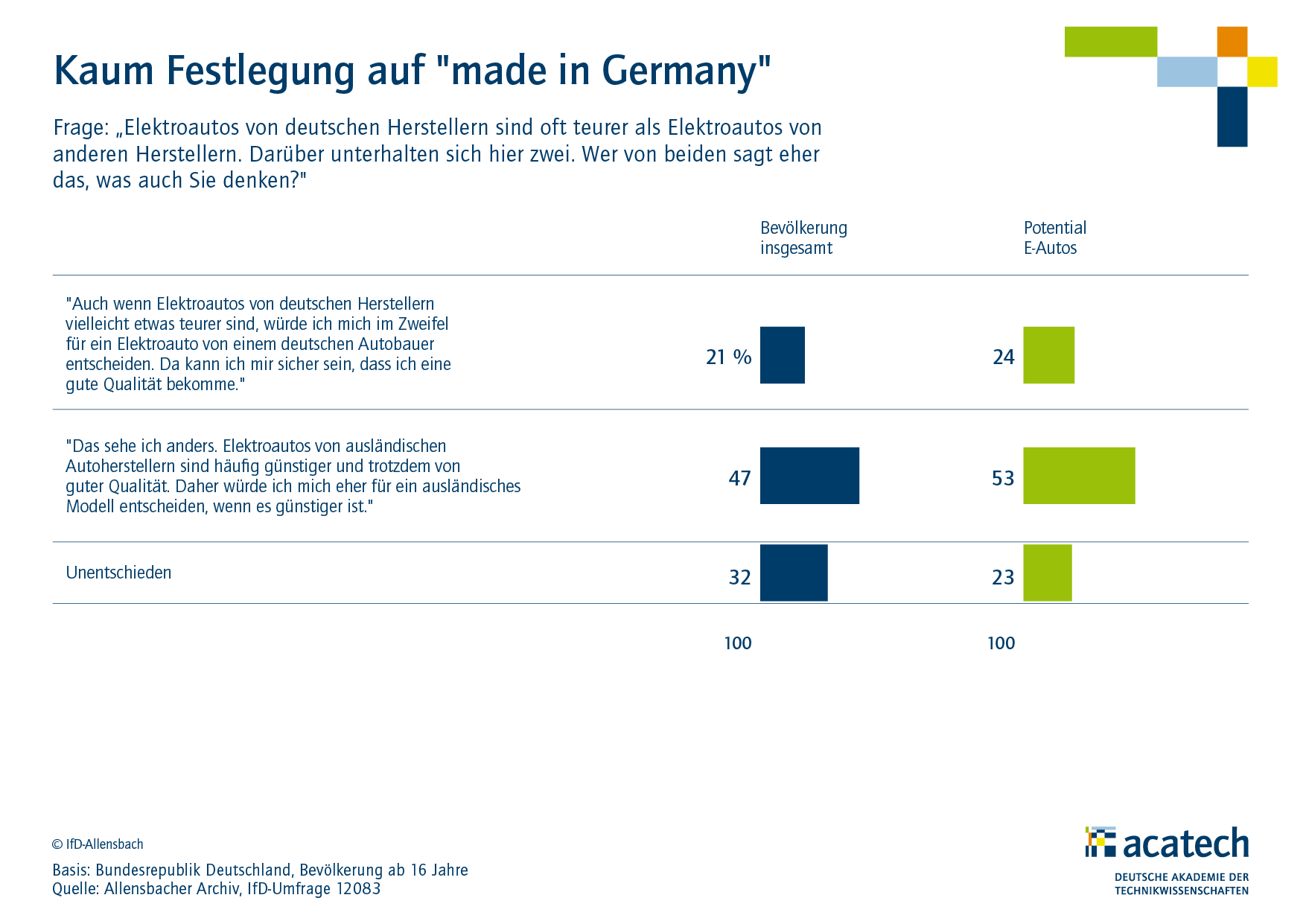

Quick read: Bei Preisunterschieden tendieren nur 21 Prozent der Bevölkerung dazu, deutsche Marken aufgrund ihrer Qualität zu bevorzugen, während 47 Prozent eher zu ausländischen Modellen neigen.

Ausführliche Zusammenfassung

Wenn Preisunterschiede ins Spiel kommen, schwächt sich die Präferenz für „made in Germany“ weiter ab. Lediglich 21 Prozent der Bevölkerung würden sich bei Preisunterschieden für eine deutsche Automarke entscheiden aus der Überzeugung heraus, hier eine besondere Qualitätsgarantie zu erhalten. Im Potential für Elektromobile beträgt dieser Anteil 24 Prozent. Dagegen tendieren 47 Prozent der Bevölkerung und 53 Prozent des Potentials dazu, sich bei Preisdifferenzen eher für ein ausländisches Modell zu entscheiden.

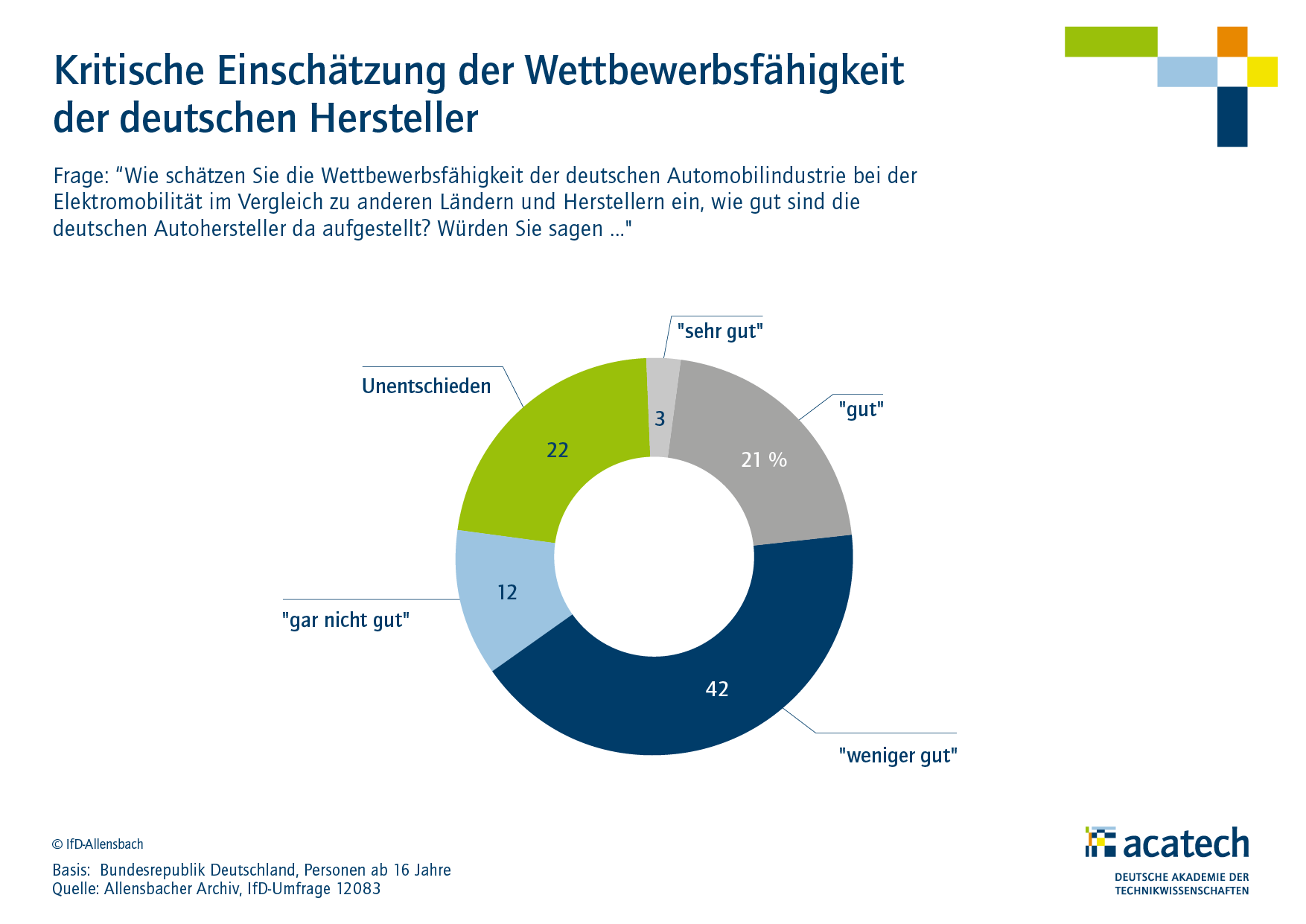

Quick read: Nur ein Viertel der Bevölkerung (24 Prozent) hält die deutsche Autoindustrie in der Elektromobilität für wettbewerbsfähig, während 42 Prozent eine weniger gute Position und weitere 12 Prozent eine schlechte Position im internationalen Wettbewerb sehen.

Ausführliche Zusammenfassung

Vor diesem Hintergrund kann kaum überraschen, dass die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Automobilindustrie im Segment Elektromobilität eher gering eingeschätzt wird: Lediglich 24 Prozent der Bevölkerung sind überzeugt, dass die deutsche Automobilindustrie bei Elektromobilität wettbewerbsfähig ist; 42 Prozent gehen dagegen davon aus, dass die deutschen Autohersteller bei Elektromobilität für den internationalen Wettbewerb weniger gut aufgestellt sind, weitere 12 Prozent halten die Wettbewerbsfähigkeit sogar für ausgesprochen schlecht.

Die Automobilindustrie steht damit nicht nur vor der Herausforderung, den ökonomisch schwierigen Transformationsprozess zu bewältigen, sondern auch das Qualitätssiegel „made in Germany“ im Bewusstsein der Verbraucher zu stärken und zu verteidigen.

Pressepaket

Pressinformation

Zitate

Der Mobilitätsmonitor 2024 zeigt deutlich, dass viele Menschen in Deutschland beim Thema E-Mobilität noch weitere Informationen benötigen. Fast die Hälfte der Befragten traute sich bei der Frage nach der geschätzten Ladezeit eines E-Autos keine Angabe zu. Auch Fortschritte bei der Ladeinfrastruktur und Reichweite werden von der Bevölkerung scheinbar nicht wahrgenommen. Wir brauchen hier dringend weitere gemeinsame Anstrengungen, um den Menschen das Wissen für eine fundierte Meinungsbildung zur Verfügung zu stellen.

Thomas Weber, acatech Präsident

Die Ergebnisse des Mobilitätsmonitors 2024 zeigen, wie sich Krisen und gesellschaftliche Debatten auf das Denken und Handeln der Menschen auswirken. 2022, nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs und der folgenden Energieknappheit, setzte die Bevölkerung nicht nur verstärkt auf regenerative Energien, sondern auch auf die Kernenergie. Unter dem Eindruck von Inflation und wirtschaftlichen Problemen ist dann Klimaschutz und auch speziell die Förderung regenerativer Energien in der Agenda der Bürger teilweise zurückgestuft worden. Was das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung angeht, zeigt der Mobilitätsmonitor jedoch eine bemerkenswerte Stabilität, die von der Pandemie nur kurzfristig außer Kraft gesetzt wurde

Renate Köcher, Geschäftsführerin des Instituts für Demoskopie Allensbach und acatech Senatorin

Die schlechte Bewertung der Verkehrsinfrastruktur, insbesondere der Bahninfrastruktur, macht den Modernisierungsbedarf in diesem Bereich deutlich. Hier sind in den nächsten Jahrzehnten umfassende Maßnahmen und Investitionen notwendig, um die Funktionalität sicherzustellen. Zudem müssen wir in der Stadt- und Quartiersentwicklung die Bedürfnisse der Bewohnenden stärker berücksichtigen – ein Thema, dem wir uns in den nächsten Jahren im acatech Projekt ‚Bauen & Wohnen‘ stärker widmen werden.

Jan Wörner, acatech Präsident