acatech am Dienstag im Café Luitpold: KI verantwortlich gestalten

München, 19. Juli 2022

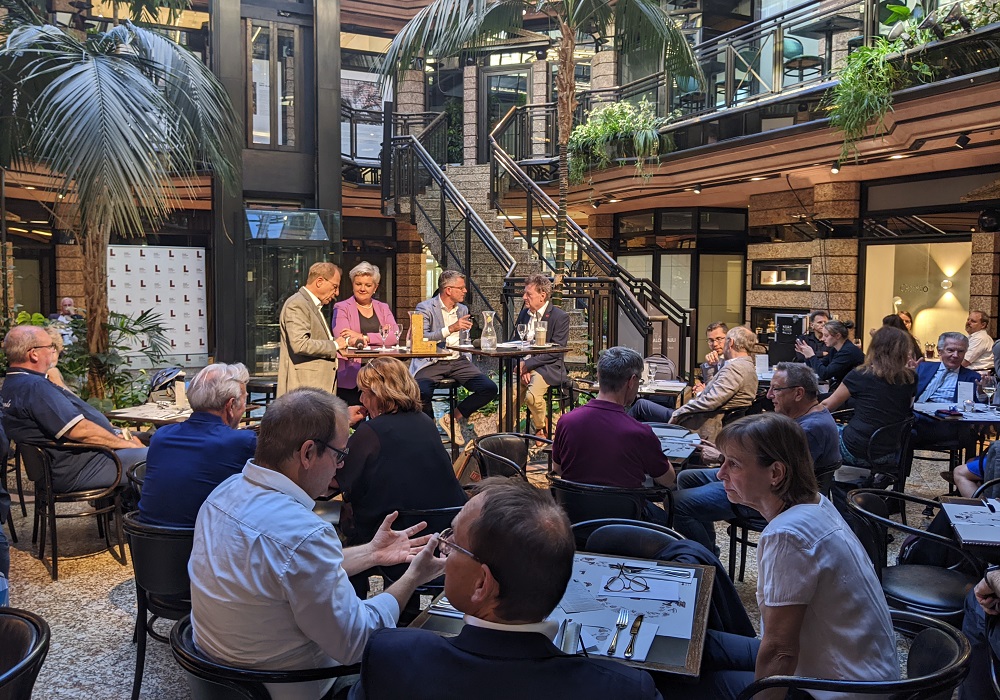

Künstliche Intelligenz beeinflusst unser Leben immer mehr. KI-Systeme können die medizinische Behandlung verbessern, zu einer nachhaltigeren Mobilität beitragen und Beschäftigte am Arbeitsplatz entlasten. Bei acatech am Dienstag am 12. Juli sprachen die Vortragenden über die ethischen und sicherheitstechnischen Aspekte dieser Einsatzmöglichkeiten – und welche Verantwortung damit einhergeht. Erstmals fand die acatech Dialogveranstaltung im geschichtsträchtigen Café Luitpold unweit der acatech Geschäftsstelle statt.

Zum nachhören:

acatech am Dienstag: Wie können wir Künstliche Intelligenz verantwortlich gestalten?

Dauer: 1 Stunde 30 Minuten und 13 Sekunden

In seiner Einführung machte acatech Präsident Reinhard Ploss deutlich, dass eine Diskussion über ethische Aspekte in der Robotik nicht neu ist. Bereits 1940 formulierte Science-Fiction-Autor Isaac Asimov die „Drei Roboter Gesetze“, die viele Forschende auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz inspirierte und die ihnen als Leitfaden dienten. Wie aktuell diese Fragestellung auch heute ist, zeigt sich durch den zunehmenden Einzug von KI-Systemen in unseren Alltag. Diese und weitere Aspekte der KI galt es in der folgenden Diskussion, näher zu beleuchten.

Peter Dabrock, Professor für Systematische Theologie an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg und Mitglied bei acatech sowie der Plattform Lernende Systeme, stellte in seinem Impulsvortrag anhand von unterschiedlichen Alltagsbeispielen das Konfliktpotential von KI-Systemen vor und machte deutlich, dass einige der Anwendungen mit Risiken verbunden sind. Um einen angemessenen Umgang mit diesen Herausforderungen zu finden, forderte er rechtliche und soziale Begleitforschung schon während der Entwicklung neuer Anwendungen. Die mitunter tiefgreifenden Eingriffe bei der Analyse des menschlichen Verhaltens sollten sich dabei stets an definierten Kriterien orientieren, die auf den Grund- und Menschenrechten basieren. Dabei sei es wichtig, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher im Umgang mit KI-Algorithmen stets intervenieren können, zum Beispiel durch eine Überprüfung und Kontrolle der Nutzung personenbezogener Daten. Peter Dabrock hob drei Prinzipien hervor – Datensouveränität der Subjekte, Vertrauenswürdigkeit der KI-Anwender und Solidarität der Nutzer –, mit Hilfe derer KI zum Wohle des Einzelnen und zum Wohle der Gesellschaft eingesetzt werden könne.

acatech Mitglied Wolfgang M. Heckl, TU München, Generaldirektor des Deutschen Museums, moderierte die anschließende Diskussion. Aus dem Publikum kam die Frage, ob KI ein eigenes Bewusstsein und einen eigenen Willen hat. Hierzu gab Peter Dabrock zu bedenken, dass diese häufig diskutierte Fragestellung noch jenseits aktueller Herausforderungen im Umgang mit KI liege. Er sehe hier eher die Gefahr, dass die eigentlichen ethischen Fragen der Gegenwart durch weit entfernte Zukunftsszenarien blockiert würden.

Corina Apachiţe, Leiterin der Abteilung Künstliche Intelligenz bei Continental Automotive Technologies und Leiterin der Arbeitsgruppe Geschäftsmodellinnovationen der Plattform Lernende Systeme, ergänzte, dass aus technischer Sicht ausgeschlossen werden könne, dass KI ein eigenes Bewusstsein habe. Sie beschrieb KI als Teilbereich der Informatik, der sich damit beschäftige, mit Hilfe von Algorithmen Verhaltensweisen des Menschen nachzuahmen und sich basierend auf Daten ständig zu verbessern. Dabei werde die Analogie zum und nicht die Gleichheit mit dem Menschen angestrebt. Ihre eigene Motivation, sich mit Informatik und KI zu beschäftigen, sei getrieben von der Aussicht, dass Maschinen die Arbeit immer weiter erleichtern können, sagte Corina Apachiţe. Aus ihrem Arbeitsalltag bei Continental schilderte sie die Unterstützung durch KI-Systeme bei der Auswertung neuer Lastenhefte: Die Unternehmen stellen hierbei einen umfangreichen Anforderungskatalog an Continental. Dieser kann aufgrund der großen Anzahl und der Komplexität der Anforderungsparameter nicht mehr durch einen Menschen effizient bearbeitet werden. Daher werden in diesem Fall KI-Systeme eingesetzt, um die Daten zusammenzufassen, bevor diese abschließend wieder von einem Menschen ausgewertet werden.

acatech Präsident Reinhard Ploss, der seit kurzem auch als Co-Vorsitzender der Plattform Lernende Systeme wirkt, nahm die wiederkehrende Frage in der gesellschaftlichen Debatte nach der „richtigen“ Verhaltensweise von KI in Extremsituationen zum Anlass, näher auf diese Dilemmata einzugehen. Konkret beschrieb er das Dilemma, welches entsteht, wenn das Wohlergehen zweier Personengruppen bei einem Fahrmanöver gegeneinander abgewogen werden muss, während keine Ausweichmöglichkeit besteht. In diesen Diskussionen werde von KI und Maschinen oftmals eine Perfektion der Entscheidung erwartet, die der Mensch selbst nicht in der Lage ist zu leisten, sagte er. So sei es hilfreich, zunächst einen Schritt zurückzutreten und die Situation so zu betrachten, als würde dieselbe Interaktion mit einem (unbekannten) Menschen stattfinden. Die menschlichen Abwägungen, welches Gut in einer solchen konfliktreichen Situation höher einzuschätzen sei, sei zum Teil auch abhängig vom kulturellen oder geschlechter-spezifischen Kontext, daher sei es erforderlich, dass die Entwicklung neuer Systeme transparent und partizipativ erfolge und von einer risikofreundlichen Bereitschaft begleitet werde. Dies werde laut Corina Apachiţe bei Continental durch die Veröffentlichung von Datensätzen während der Entwicklung neuer KI-Algorithmen zur unabhängigen Überprüfung gewährleistet.

Abschließend unterstrich Peter Dabrock, dass die KI-Entwicklung am Gemeinwohl orientiert sein müsse. Außerdem sei eine fächerübergreifende Bildungsanstrengung nötig, um ein Verständnis und den Umgang mit KI zu gewährleisten: „Man braucht dazu die Bibel, Faust, Mathematik und zwei Fremdsprachen,“ brachte er es auf den Punkt.

KI sei weder gut noch schlecht, sondern es komme darauf an, was man daraus mache, verdeutlichte Corina Apachiţe den ethischen Aspekt im Zusammenhang mit KI. Reinhard Ploss betonte in seinem Fazit, dass ein Dialog auf Basis unseres Wertesystems notwendig sei, in welchem sich die Gesellschaft aktiv in die Entwicklungsphase einbringen kann. Und genau dafür gebe es Dialogveranstaltungen wie diese.